春雨潇潇柳青青——重读柳青和他的《创业史》

韩毓海

半个多世纪前,作家柳青在陕西的山窝窝里写下了《创业史》,记录下新中国成立后广大农村如火如荼的互助合作运动。

2014年10月15日,习近平总书记在文艺工作座谈会上与作家、艺术家交谈时,语重心长地说:“柳青可以做到中央或者陕西省的一个文件发下来,他会知道他的房东老大娘是哭还是笑。”作家与人民如此心心相通,是成就这部经典的基础。

1951年5月的某一天,《中国青年报》创办者之一,编委、副刊主编刘蕴华(柳青)突然离开了首都北京,一个人带着简单的行李,踏着潇潇春雨中的泥泞道路,来到陕西长安县皇甫村安家落户。直到1967年被强行“赶走”,这位曾经的“团中央干部”在神禾塬上的古庙里,像一个农民一样住了14年。

著名的“梁生宝买稻种”的故事其实就来自柳青本人。1956年,柳青用自己的稿费和积蓄换来了日本良种稻——矮秆粳稻,在小范围种植试验成功,第二年秋天,王家斌(梁生宝的原型)所在的胜利合作社一千多亩水稻获得了平均亩产710斤的大丰收,创造了当时陕西地区粮食生产历史最高纪录。

1960年,长篇小说《创业史》第一部由中国青年出版社出版,柳青将稿费一万六千零六十五元,全部捐给胜利人民公社,作为公社的工业基建费用。公社用这笔“巨款”修了一座农业机械厂,后来又建了王曲卫生院。为给村里拉电线,柳青还预支了小说第二部的部分稿费(《创业史》原计划写四部)。于是,柳青的后半生几乎就是在债务中度过的。像一切苦行者一样,这个当代中国“发行量”最高的作家之一,去世时一贫如洗;他并不长寿,终年62岁。

一部关于“时间”的小说

《创业史》伴随着第一个五年计划(1953-1958)而诞生,第一个五年计划中开始的大规模工业化和农村合作化,是对于中国传统生产方式和中国传统社会的全面改造的标志,这种“全面改造”不仅仅意味着“时间开始了”,而且更意味着“时间改变了”。全面改造,当然包括对于中国人的时间观的改造,也包括了“勤俭创业”“劳动光荣”的崭新伦理的确立。从第一个五年计划开始,中国农村和农民祖祖辈辈“日出而作、日落而息”的时间观念被彻底打破了,农民和农村被组织进现代工业化的时间体系中:“工分”完成了农村劳动力的货币化,土地在集体化的基础上被重新配置,在农林牧副渔的现代农业的意义上,劳动的合理分工得以完成。而《创业史》恰恰由于深刻地抓住并且表现了这一根本性的变革,才成为一部具有现代标志性的经典作品。

如同小说描写的:千百年来在“春闲天”里无所事事的农民和农村,如今一派忙碌景象;在春天的田野上,到处都是“梁生宝互助组”那种进终南山背板、扎笤帚搞副业的汉子,农民们第一次热衷于“科学种田”(这在很大程度上意味着通过现代科学技术来掌握季节和天气的无常变化),“物资交流大会”在暮色苍茫中还没有散场,富裕中农郭世富在人声鼎沸的“市场”上与“国家”相遇⋯⋯。 、

而在过去,柳青写到:“从旧历开头的整个正、二、三月漫长的春天,当农业生产还没有高度组织起来的时候,几乎没有什么田地里的活路”,农民只能靠赌博、喝酒和“下雨天打孩子”打发时光。

其实,《创业史》每一次优美而抒情的景物描写,也都可以看作是对这种“人勤春早”的工作时间观的重申。毫无疑问,《创业史》虽然写的是农村,但此农村已非彼农村,《创业史》描写的农村已经是处于大规模工业化和现代化进程中,被组织起来的“现代新农村”。

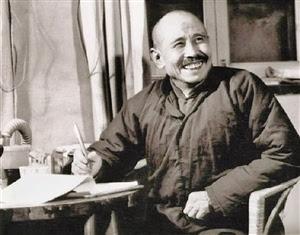

柳青(左一)与皇甫村群众在田间地头亲切交谈,右一为《创业史》中梁生宝原型王家斌

“宝娃”与“阿甘”

《创业史》的主人公梁生宝小名叫“宝娃”,汉语中的所谓“宝”有两个意思:一个宝贝,另一个则是“活宝”(即类似于“傻瓜”)。

梁生宝其实正是这样一个双面体:他是千百万中国新农民和新农村的代言人,同时,他性格中也有“傻瓜”或者“活宝”的一面。对于已经不熟悉上世纪50年代中国历史的青年读者来说,《创业史》的故事,最类似于广有影响的美国作品《阿甘正传》,“宝娃”与“阿甘”的故事,其实属于同一类型的现代小说叙事(非帝王将相、才子佳人的“小人物叙事”),都是弱者和小人物办大事的故事,这两部作品也都是通过一个小人物,来写一个时代,而这个时代就是所谓“现代”。

十六世纪以来的欧洲,现代性是伴随着迷漫全社会的精神和信仰危机、伴随着宗教改革运动而确立的,新兴的政治经济学中汲取了达尔文“进化论”的灵感,把命运的青睐加之于强者。这样一来,“上帝”“那只看不见的手”只为强者(拥有权力和财富者)掷骰子,这意味着在“生存竞争”中强者一定会胜出,强者甚至就是“上帝”本身。

但是,对于这种强者神话,《创业史》向人们展示的却完全相反:正因为贫穷和苦难,现实中的弱者和穷人身上才充满了自我更新和改变世界的不息渴望和能量,而相对来说,强者和富人则倾向于维护现状;正因为穷人和弱者命定的热衷于自我更新和改变现状,所以“弱者和穷人”比“强者和富人”就更容易倾向于创新和试验,弱者比强者在心理上更“开放”。

也正是基于此,现代小说中源远流长的“小人物叙事”模式在《创业史》中被再次应用——弱者和小人物向我们展示改天换地、做大事业的“可能性”。

谁说鸡毛不能上天

对于当代中国人来说,“鸡毛上天”的意象别有深意:1955年9月至12月,毛泽东亲自编辑了长达95万字的《中国农村的社会主义高潮》资料集,并为每一篇资料加了按语。在一篇题为《谁说鸡毛不能上天》的文章前面,毛泽东这样写到:“富裕中农说:‘穷光蛋想办合作社哩,没有见过鸡毛能上天。’鸡毛居然上天去了,穷人要翻身了。旧制度要灭亡,新制度要出世了。”“‘鸡毛不能上天’这个古代的真理,在社会主义时代,它已经不是真理了。”而《创业史》和梁生宝,就是产生在这个“鸡毛可能上天”的时代。

那么,这个“新的世界又是怎样出世的”呢?《创业史》第一章的开头给了我们答案:富裕中农郭世富的新瓦房在人们羡慕的目光中平地而起,而“梁生宝互助组”八户饥肠辘辘的老弱病残,却在一片嘲笑声中登台。接下来,宝娃也正是在一片笑声中,头上顶着块麻袋片,肩上扛着新稻种,“落汤鸡”似的从潇潇春雨中向我们走来。而在小说结尾,当富裕中农郭世富老汉美滋滋地数着在自由市场上卖高价粮食换来的几十块钱,并以“龟兔赛跑”的预言嘲笑“宝娃这个宝货”的时候,却万万没有想到:浑身披着麻袋片,如“丐帮帮主”的梁生宝,此时正和老弱病残钻在终南山扎笤帚——而他从合作社里领到的预付款是750块“崭新的人民票”!

乌龟竟然跑过了兔子,而鸡毛就是在这样一片哄笑声中上天去了。

没有了思想负担,就是“鸡毛上天”的第一步。既然宝娃本来就是大家嘲笑的对象,本来就是“喜剧人物”,所以他就没有什么面子问题;既然“没有丢人不丢人的问题”,也就具备了常人所没有的自信与从容;既然智商比别人短半截,因而笨鸟就必须先飞。当种地搞不过富裕中农的宝娃为自身条件所迫,立足现实跟党走,带着互助组去搞新稻种、去扎笤帚搞副业,撸起袖子加油干的时候,他哪里傻了?他不令人感佩吗?他不正是在漫天风雨中奋勇前行的“当代英雄”吗?

我想,这也许就是《创业史》中的宝娃与那个既得利益者郭振山的根本区别。而郭振山作为土改中的“轰炸机”,却从来就是威严和权力的象征,结果,他害怕失去的东西就太多太多,坛坛罐罐哪一件都舍不得丢。郭振山的“在党”,那是因为在他看来,党是权力的象征;郭振山羡慕富农,那是因为在他眼里,富农是财富的榜样;郭振山爱当官,那是因为他认为,官是威风和面子的集合。但宝娃跟着共产党走,是因为党怜贫恤孤,党站在穷苦人一边;走社会主义道路,对宝娃来说不是空洞的信仰,完全是咕咕叫的肚子的理性选择。

在《中国农村的社会主义高潮》中,毛泽东如此感慨地写到:“社会主义是这样一个新事物,它的出生,是要经过同旧事物的严重斗争才能实现的。社会上的一部分人,在一个时期内,是那样顽固地要走他们的老路。在另一个时期内,这些同样的人又可以改变态度表示赞成新事物。”《创业史》扉页上郑重地引用了这段话,这并不是为了跟随政治形势,而是因为恰是这段话表达了对于现代性的最为透辟、根本的理解:现代性是对“新事物”的追求,现代性其实就是“可能性”,正如毛泽东说的“一定会有两种前途,两种可能性”。

这当然意味着,社会主义这个新事物道路艰难,一定会遇到挫折。而在另一些人看来,社会主义是傻子们关于“鸡毛上天”的幻想。但柳青让“梁生宝”们在“蛤蟆滩”上挺起脊梁宣告:社会主义是穷人的事业,是小人物的事业;我们不怕挫折、不怕失败,只要志向高远、勇敢无畏,小人物的事业也会穿越历史,把激情传递给后来者,启示他们在自己的时代寻找生存与生活、创造与改变的奥义。

《创业史》的另一种可能性

打开1960年第一版《创业史》,映入眼帘的首先是三个字:“创业难”。柳青的感慨,当然也是每个中国人的感慨。

真实的历史变迁,远比房倒屋塌、物是人非要来得更加残酷,以至于作为后来者的我们今天重读《创业史》,竟不知道从哪里开始,正如今天重新面对柳青,我们一时竟不知从何说起。远隔滚滚红尘,对于这部今天的年轻人也许非常陌生的杰作,我们甚至不得不从一个看来最惊心动魄、最让人挥之不去的部分开始我们的重读。

在长达505页的《创业史》第一部的中间部分,作者精心安排了一场历史预言般的转折式对话,见惯了世事变迁的梁三老汉固执、突兀地追问梁生宝的“贴心人”卢明昌书记的一个问题:如果进终南山砍竹子、搞副业出了事故,你们是否会追究梁生宝的责任?如果互助组、合作社没有办成,或者办起来之后最终还是顶不住压力,散掉了,那么梁生宝作为领头人,是不是要“进班房”?当一项前无古人的事业受挫或者失败,梁生宝是否会成为替罪的羔羊?

正是站在今天的立场上去看,半个多世纪前小说里的这段“关于梁生宝未来命运”的对话,读来竟是如此令人惊讶不已。

1978年6月13日,柳青在北京去世。自此,柳青在皇甫人民的心中永远定格为一个头戴瓜皮帽、身穿对襟褂子、手拿长杆旱烟袋、圆圆的脸上时常笑容可掬的庄稼汉形象。他遗言:“皇甫是我的第二故乡,我死后把我的骨灰安葬在皇甫塬上。”

1982年,柳青的三个子女来到皇甫村,睹物思情,他们流下了热泪。在柳青骨灰安放的土地上撒下热泪的,本应该是所有高尚的人,而不仅仅是他的子女。

1997年,皇甫村农民集体创业的带头人、创造过陕西水稻亩产历史最高纪录的劳动模范,当年的“梁生宝”——王家斌在孤独中去世。由于如今的年轻人都外出打工了,村里剩下的只有“389961部队”(编注:指妇女、老人、儿童),据《读书》杂志2004年第6期武春生的文章《寻找梁生宝》描述:“当时天下着雨,村上没有一个乡亲来送行,棺木是用拖拉机拉到坟地的。蛤蟆滩仍活着的当年一批共同创业者如今只剩下高增福的原型了。”

找回失落的“梁生宝”

今天,解决好“三农”问题再次成为全党工作的重中之重,而农民又是“三农”的重中之重,农民是发展农业现代化,建设社会主义新农村的主力军。人们不由得再次想起了柳青和《创业史》,想起了王家斌和梁生宝。而摆在我们面前的一个切肤问题是:我们究竟是在什么时候、什么地方失去了柳青?我们又是在什么意义上与梁生宝擦肩而过的?

现在的年轻人,无论是出身于城市还是农村,也许早已对柳青知之不详,也许对《创业史》感到陌生,也许觉得当今的农村和过去相比早已发生了翻天覆地的变化,但是,只要天下的“蛤蟆滩”还等着人们去建设,“梁生宝”的灵魂便会在中国农村的大地上徘徊。

梁生宝是有文化的。他的文化,不是书房里摆的琴棋书画,也不是电视上演的爱恨情仇,而是从土地里顽强生长出来的、渴望改变命运而又高度务实的劲头与信念。他明白一切美好的生活都要靠劳动来创造,他懂得靠互助合作可以让一群弱者变得强大,所以他把自己的人生志向和事业安放在蛤蟆滩这个也许渺小然而又确乎宏阔的一方天地。如果说,梁生宝为我们留下了什么“遗产”的话,那就是他把自己的思考和行动,高度统一到了他所面临的时代和实际中。今天的农村,难道不是更需要像梁生宝这样的带头人吗?不是更需要这样风雨兼程、敢闯敢干的意志力和想象力吗?

火车跑得快,全靠车头带。打赢脱贫攻坚战役、夺取全面建成小康社会决胜阶段伟大胜利,中华大地上无数的梁生宝就是“火车头”。组织起来,走共同创业、共同富裕的道路,以农业产业化的形式去应对工业化和市场化的挑战。

红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。当年的梁生宝正是这样肩扛稻种在潇潇春雨中向我们走来。我们是举起双手欢呼他,还是摇唇鼓舌讥笑他?是为他的“重生”摇旗呐喊,还是为他的“逝去”感伤怀旧甚至兴高采烈?是站在他们头上指手画脚,说什么“农民素质差、这也不行那也不行”“中国农村乃至中国根本无办法”,还是汇入他们之中,为“鸡毛上天”尽一把绵薄之力?而今,我们必须毫不犹豫地给出肯定的回答。

(作者:韩毓海,北京大学中国语言文学系教授、博士生导师)