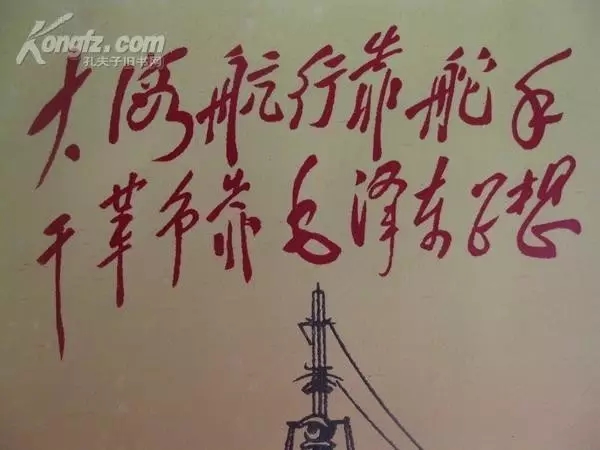

“大海航行靠舵手”的旋律仍然令人神往

王 蒙

《大海航行靠舵手》是一首成功的歌曲,泱泱大度,恢宏壮阔,乘风破浪,勇往直前,至今它的旋律仍然令人神往。我希望?……我们的六十年歌吟行进的过程连贯起来整合起来,而完全不必要搞几次避讳与中断。

新中国成立以后,各种革命歌曲、其中大量由民间曲调填上了新的政治鼓动内容的歌词,像浪涛、像春花、像倾盆大雨一样地到处汹涌澎湃。其中有一首郭兰英首唱的《妇女自由歌》,给我以深刻的印象,歌者因为演唱此歌,在苏联主导的一次世界青年联欢节上,得了铜奖。

旧社会,好比是,黑格洞洞的苦,万丈深,井底下,压着咱们老百姓,妇女在最底层……

是山西民歌的调子,伴奏让我想起晋剧,悲伤、郁积,像控诉,像哭,闻之怆然。——没有这样的彻骨的悲怆,就没有革命的搏击。

多少年来多少代,盼的那个铁树就把花开,共产党,毛泽东,他领导咱全中国走向光明……

是突然释放的热情,是好不容易搬开了压在头顶上的石头,是成千上万的姐妹们由衷的笑脸,中国的女子有救了,历史从1949重新书写。就像另一首歌里所唱的:

铁树开了花呀,开呀嘛开了花呀,

哑巴说了话呀,说呀嘛说了话呀……

谁也没有办法否认这样的事实,这样的历史,这样的民心。情是这样的情,理是这样的理,激愤、期待,也充满信任。无怪乎据说一些老解放区的歌唱家聚会的时候,在酒过三巡以后,他们宣告:革命的胜利是从他们的唱歌儿的胜利上开始的。

我想起1949年至1950年苏联协助拍摄的文献纪录影片《中国人民的胜利》与《解放了的中国》,后一部影片解说词执笔人中方是刘白羽,苏方是西蒙诺夫。

也许你可以追溯到蒋的1927年的“四一二”血洗,也许你可以追溯到秋瑾与黄花岗烈士的就义,也许你可以追溯到1840年的鸦片战争,也许你可以追溯到窦娥冤、秦香莲、杜十娘直到黛玉、晴雯、鸳鸯、金钏……也许还应该提到《兰花花》与《森吉德玛》,应该提到遍布神州的节烈牌坊与牌坊下的冤魂厉鬼。风暴与渴望孕育了几十年,几百年,上千年,点点滴滴、零零星星、血血泪泪,终于汇聚成了改变中国也改变世界的狂风暴雨。

旧中国城市里的流行歌曲,尽管也颇有可取,如《马路天使》、《渔光曲》里的插曲,但同时也确实与旧社会一起透露出了土崩瓦解、鬼哭狼嚎、阴阳怪气的征候。例如1948年流行的《夫妻相骂》,女骂男:“没有好的吃,没有好的穿,也没有金条,也没有金刚钻”,男骂女:“这样的女人简直是原子弹”,邻居骂:“这样的家庭简直是疯人院。”而解放区唱的是:

“解放区的天是明朗的天”,“太阳出来了,满呀嘛满山红”,“东北风啊,刮呀,刮呀,刮晴了天啊,晴了天,庄稼人翻身啦……”

“庄稼人翻身啦”一句,离开了旋律调性,它是呼喊,是叫嚷,是霹雳电闪,它唤醒了阶级,带着拼却一身热血的决绝。我始终认为这最后一首东北民歌,是土改歌曲,饱含着感情,也饱含着斗争的严酷。它使我一唱就想起周立波的获得斯大林奖金的作品《暴风骤雨》。当然,有的人读了周立波的小说会浑身寒战。正是暴风骤雨式的土地改革使千千万赤贫的农民走上了革命到底的不归之路。正是农民、工人、知识分子的全面革命化,成为中国革命的特点,也成为中国革命必胜的保证。

与旧的流行歌曲相比较,民歌风更刚健也更明快,更上口也更泼辣。五十年代的我们,认定是共产党带来了云南民歌《小河淌水》与蒙古长调,还有四川的《太阳出来喜洋洋》。早在新中国成立前,是地下党接收了推广了并非共产党人的教授老志诚所整理的新疆民歌《阿拉木汗》《喀什噶尔姑娘》,使之成为平津学生大联欢的主唱歌曲。中华人民共和国的一大贡献是开掘了、辑录了也充分使用了如此丰赡的民歌民谣,开掘弘扬了我们的民族民间精神资源。

不知道这是不是意味着我的新疆缘分。在解放头两年的众多的欢庆解放的歌曲里,一首新疆歌儿令我如醉如痴:

哎,我们尽情跳跃在五星红旗下面,

我们快乐地迎接着美丽的春天,

太阳一出来赶走那寒冷和黑暗,

毛泽东给我们带来快乐和温暖……

你觉得这歌声不是从喉咙,而是从心底的深处、含着泪、又破涕为笑了才唱出来的。人民,只有人民,让我们永远记住人民的支持和信赖,期望和贡献。这样的歌词与真情千金难换。

1951年,我从一张纸上学会了我此生的第一首维吾尔语歌曲,这张纸抄写了用汉语记录的维吾尔语发音的歌词:

巴哈米兹能巴哈班尼达赫依毛泽东(我们花园的园丁是伟大的毛泽东)

阿雅脱米兹能甲尼甲尼达赫依毛泽东(我们生活的意志是伟大的毛泽东)

无论如何,这样的歌词是太可爱了,别具一格。次年,苏联艺术家访华演出,乌兹别克加盟共和国人民演员塔玛拉·哈侬演唱了它,最后一句歌词是一串笑声:啊哈哈哈……她笑得十分出彩。与她笑得一样好的是哈萨克斯坦的哈丽玛·纳赛罗娃唱《哈萨克圆舞曲》。

事实如此,在民歌与流行歌曲较量的过程中,民歌大获全胜。在革命战争中,歌曲属于革命者,属于人民。对立面的窘态之一是无歌可唱。自古中国政治斗争中的失败者的遭遇就叫做“四面楚歌”。

五十年代初期,一首名为《我们要和时间赛跑》的歌曲打动了国人。一看这个题目,就充满了苏联味儿。古老的中国虽然有“与时俱化”、“与时俱进”的说法,却没有“与时间赛跑”的豪言。它的词曲作者是瞿希贤,老革命、老作曲家,我早就学会了唱她的“红旗飘哗啦啦地响,全中国人民喜洋洋 ”。

雍容、大气、坚强、乐观,你想着的是五十路纵队阔步前进。解放初期的中国,“五一”、“十一”也有这样的群众游行。瞿的歌曲同样反映了这样的气势。目前仍然被许多歌者喜爱的《莫斯科郊外的晚上》,却给我不同的感觉。这首歌的出现,已经是中苏关系逐渐恶化的时代了。这首歌曲也不像其他歌曲那样富有意识形态的悲壮与锐利。至少对于我个人来说,《晚上》意味着的是某种衰退与淡化。

其实我最最喜爱的《纺织姑娘》的“在那矮小屋里,灯火在闪着光”,也没有什么斗争意蕴,但那毕竟是民歌,又是五十年代初期传进来的,它给我的感觉是质朴与纯洁。而二战时的苏联歌曲,例如《灯光》例如《遥远啊遥远》,更能穿透我的心,令我热泪盈眶。

特别是至今有人演唱的:我们走在大路上,意气风发,斗志昂扬……他的旋律有与《莫斯科你好》相衔接的地方。这是一个作曲家最先告诉我的。1965年我到达伊犁的巴彦岱公社,更学会了用维吾尔语唱这首歌:达格达姆哟鲁芒哎米兹……

他的同样一度脍炙人口的歌儿是《社会主义好》,社会主义好,这当然好。他的歌词“右派分子想反也反不了”“帝国主义夹着尾巴逃跑了 ”,相对天真了一些。世界和中国,历史与现实,都比歌曲复杂。至于当今的搞笑段子“帝国主义夹着皮包回来了”,则是标志着的历史的太不简单,是救国建国的道路的艰难与复杂。多么不容易呀!

歌曲总算还有一个好处,它仅仅有了标语口号式的歌词是不算完的,它还得有曲子,它的曲调仍然来自生活、来自音乐传统、来自人民、来自世界也来自作曲家的灵感。即使政治口号中包含了虚夸与过度,感情仍然有可能引发共鸣,某种情结仍然有它的纪念意义与审美意义,而音乐,一首首歌儿的曲调,是相对最纯的艺术。

“公社是棵常青藤,……社员都是向阳花”,这个歌儿民歌风味,非常阳光,非常诚挚,令人不忍忘却。我的妻子曾经抱着孩子面向阳光照过一张照片,一见这张照片,我就会唱起这首歌来。“革命人永远是年轻,它好比大松树冬夏常青”,也很地道,理想简洁明丽。“毛主席来到咱们农庄”,把人民的爱戴唱得多彩多姿。“共产党领导把山治,人民的力量大无边”,这首歌唱大跃进歌唱“盘龙山”的电影插曲,令人想起那火热的年代。我们拼了命,我们发了热,我们是多么急于打造出一个强大富裕的新中国啊……

《大海航行靠舵手》是一首成功的歌曲,泱泱大度,恢宏壮阔,乘风破浪,勇往直前,至今它的旋律仍然令人神往。我希望……我们的六十年歌吟行进的过程连贯起来整合起来,而完全不必要搞几次避讳与中断。

正像历史不会是直线发展、金光大道一样,断裂与自我作古,也多半是孩子气的幻想。

(摘自《王蒙自传》)