西方特别是美国内部的分裂

郑若麟

从2018年伊始,我就在研究当今世界正在形成的四大力量板块和三大矛盾。而其中最关键的一个词,则是“全球化”。“全球化”正在使西方和美国内部分裂成两大对立的利益集团:产业资本与跨国金融资本。西方发达国家“民选体制”正常运行的两大先决条件正在步入崩溃性危机阶段。

很多人习惯于在撰写文章或学术论文时引经据典,或引起共鸣地去寻找各种西方学者的观点,他们往往会惊讶于我的文章中很少有这类做法。这是我要提请读者注意的一点:我的观点恰恰是来自对现实的直接观察,我的论述恰恰希望是“另类”的,也就是避开众所周知的理论,以此来提供我个人的独特看法。一个在法国生活、工作了20多年,有机会近距离甚至可谓“零距离”观察“民选体制”演变的记者,用自己的语言来阐述我自己对“民选体制”——西方所声称的“民主”——的观察和分析,当然会有一些特殊的、读者可能会不习惯的地方。自从我于20世纪80年代末来到法国后,对现实和历史之思考始终处于变化之中。我过去也是将我在现实中看到的西方,与我在书本上读到的西方进行相互对比、验证。开始时我还觉得很正常,似乎用西方的理论来解释西方的现实是可行的、两相吻合的。然而,不知从何时开始,我看到了一些理论书本上看不到的现实;不知从何时开始,我感受到了现实与理论之间隐隐约约存在着一道不可逾越的鸿沟;不知从何时开始,我发现理论竟然被用来刻意掩饰、扭曲、虚构现实,好让人以为理论就是现实……这时,我开始对西方的现实有了“另类”考虑。我开始抛弃西方的理论,并将我所目睹的西方现实描述下来,试着进行解剖、分析。事实上,西方的现实在很多领域一直在不断变化,但其中也存在一些不变的因素。变化中的不变因素,恐怕才是真正有历史价值的内容。

我对西方“民选体制”的思考,其中最主要的就是以下观点:

当今西方世界内部以支持还是反对“全球化”为分界线,分裂成两大力量板块——产业资本和跨国金融资本。要认识这一点,我想我们应该从美国特朗普总统“现象”谈起……特朗普是这场全球性的产业资本对跨国金融资本进行反抗的政治总代表。从这个角度出发,我们才能解释为什么特朗普会发动一场反对全世界的贸易战:其实质是反对全球化。

上一次特朗普上台之际,世界正处在一个转折点上。

我们知道,涉及美国总统特朗普的外交,特别是有关中国的政策,至少有四个人对白宫主人产生着巨大的影响:《亡于中国》[原书名为Death by China: Confronting the Dragon—A Global Call to Action,美国Pearson出版集团2011年出版。]一书作者、总统贸易事务顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro),声称美中两国“正处于经济战之中”的白宫前首席战略幕僚斯蒂夫·班农,《华尔街日报》前常驻中国记者、现任总统东亚事务特别助理的马修·波廷杰(Matthew Pottinger),以及曾著有引起巨大争议的《以色列游说集团与美国对外政策》[原书名为The Israel Lobby and U. S. Foreign Policy,美国Farrar,Strauss and Giroux出版社2008年出版。]一书的地缘战略专家、著名的“中国威胁论”的鼓吹者约翰·J.米尔斯海默(John J. Mearsheimer)。

在米尔斯海默为《以色列游说集团与美国对外政策》一书中文版所写的前言里,有这样两句颇值得玩味的话:“……我们写这本书的时候并未虑及中国,但是我们的分析对未来的北京与华盛顿之间的关系却具有重要意义。”“担心美中注定要成为对手的读者应该希望,以色列游说集团继续成功地捍卫美国同以色列的‘特殊关系’,因为这一政策有利于中国。”

“有利于中国”?依据何在?据我观察,很少有中国学者对这个断言进行过研究和评论。为什么以色列游说集团使美国保持与以色列的特殊关系,会有利于中国呢?米尔斯海默认为,如果美国因与以色列的关系而深陷中东的话,就无暇顾及东方的中国。真的吗?还是另有一些属于“政治不正确”的判断,这位已经多次被攻击为“反犹”的学者未能坦言?

正好在这本书出版十年后,特朗普就任美国总统。而由于特朗普的当选、上台,世界格局正在发生历史性转折,这已经成为国际战略研究界的共识。

世界主要大国和大国集团之间,昔日的盟国似乎正在变成“对手”,而昔日的敌人,却在试图握手交谈……意识形态对立正在削弱、国家利益冲突正在上升;越来越多的经济学家对世界未来发展趋势做出了悲观的预测,甚至开始出现“大萧条”等字眼……“不确定性”似乎成为今天这个时代的主要特征。世界正处在一个转折点上。尽管拜登及美国统治集团费尽心机击败特朗普夺回白宫之后,美国似乎在急急地转回“原点”,但我们切勿忘记,2024年大选近在咫尺……

历史转折的起点,正是美国总统特朗普上台执政,以“民粹主义”为特征的“反全球化”浪潮达到了新的高峰,特朗普上台更是使这一浪潮进入了加速上升期。以“美国优先”为口号的特朗普一手挑起的“贸易战”并非仅仅针对中国,而是一场针对欧洲、加拿大、墨西哥、土耳其等几乎全世界的全方位贸易战。原因非常简单:特朗普捍卫的是美国产业资本——同时得到底层“红脖子”蓝领工人全力支持——的利益。

这是一个全新的国际格局的序幕。正如20世纪80年代前中期,中国推进改革与开放政策之际,也曾面对一个全新的国际格局。当时美国与这个时候一样,选出演员出身的里根总统,执行了一系列以保守主义为特征的强硬政策,对内推出所谓的“里根经济学”,对外针对苏联推出了所谓的“星球大战计划”。而作为另一个超级大国的苏联,也出现了一位新领导人戈尔巴乔夫,开始推行一系列以“亲西方”为特征的“缓和”政策:对内全面展开所谓“改革和公开性”的重大变局,对外则力主苏联要与美国以及西方全面缓和。在一情形下,中国领导人审时度势、运筹帷幄,充分利用了这一时机,一方面加强了与美国的关系,开始在经济上迅速扩大与美国的交往,而另一方面则改善和恢复了与苏联的关系,从而为中国经济的爆发性增长创造了一个非常好的国际环境,为中国成为世界第二大经济实体奠定了基础。

历史往往会出现类似的重复。今天,中国、俄罗斯、欧盟、日本、非洲、中东等国家和地区,几乎都面临着经济政策上的选择。而美国从共和党特朗普上台,至他的对手民主党拜登接任,使全世界都被逼着回答一个问题:如何处理与美国的经贸关系?在特朗普的四年总统任内,美国已经成为一个“美国优先”的单边主义(甚至可能是民粹主义)国家,并在经贸领域发动了一场“世界大战”。特朗普在充满变数和未知数——特别是涉及“作弊”领域的未知数——的2020年大选中被赶下台后,一直虎视眈眈,期盼着2024年卷土重来。

要认识我们面对的新的世界格局,我们首先要看明白,特朗普的“敌人”究竟是谁?拜登与之又有何不同?

先来看看特朗普时期。分析这一时期的美国,应该特别指出的一点是,将中国视为“敌人”和视为“最主要的敌人”,从严格的意义上讲,其实是两个问题。

对于第一个问题,不言而喻:特朗普是美国总统,他当然代表着美国;而美国作为世界上唯一的超级大国,与一个新崛起的国家之间是否存在着“修昔底德陷阱”的问题,已经有很多文章论述。特朗普在位时,美国《外交》杂志对34位“中国问题专家”进行了咨询,认同和反对“中美国家利益存在着根本性的不兼容”的美国专家恰好各半。事实上特朗普政府上台后的第一个《国家安全战略报告》就从美国国家角度出发,将中国定为“战略竞争对手”。显然,作为美国国家元首,特朗普肯定会将中国视为“敌人”。这是无疑的。但问题在于,特朗普眼中还有哪些国家是美国的“敌人”?中国在其中占多大的比重?作为一个商人政治家,他是否将中国视为美国“最主要的敌人”?正如英国哲学家罗素所说的那样,任何事物,当我们把长期以来一直认为是毫无疑问的情况重新审视一下的话,是非常有益的。

特朗普是“共和党总统”,因此他代表的美国利益是美国的整体利益,更是美国部分集团的利益。他和他所代表的集团利益,与美国国家利益并不一定是完全重合的。这是西方“民选体制”本身的特性所导致的一种现象。在大多数情况下,美国总统采取的政策应该既符合美国的国家利益,同时也必须符合他所代表的那个集团的利益。然而问题是,两者有时存在差异。而今天,两者之间的差异可以说是越来越明显。我们现在需要做的,恰恰就是将这两者之间的差异找出来。这样我们就能够清晰地看出特朗普是否将中国视为他“最主要的敌人”。

特朗普在发动“世界贸易大战”时的目标是非常简单的:凡与美国存在着贸易顺差的国家,无论是盟国还是其他关系的国家,都是美国的贸易战对象。以贸易划线,与“冷战”时期美国以意识形态划线,显然有着巨大的差异。我们在批评美国和西方不应用“冷战思维”来对付中国时,我们其实也不应简单地以“冷战思维”来研判对手。因为今天的世界已经不再是一个仅仅存在着意识形态对立的世界。其他领域的对立,其重要性可能早已超越了意识形态的对立。比如宗教的对立、族群的对立、跨国公司利益之间的对立,甚至包括生活方式的对立等等。而其中最重要也是最核心的对立,当然是经济利益的对立。要知道,中国成为社会主义国家仅仅70多年而已。而中国与西方之间的对立,早在1840年时就已经不以中国意志为转移地形成了。苏联解体以后,俄罗斯早已在意识形态上成为西方的同路人。但西方与俄罗斯的对立并没有因此而消失。这是非常简单的事实。

同样,我们也不应仅仅从意识形态出发,就将西方视为铁板一块。今天的世界早已变得非常复杂。除了意识形态以外,世界上各个国家在经济、贸易、金融等各个领域都存在着严重的利益冲突;在宗教领域存在着尖锐的对立;在资源、领土、市场、劳动力等各个领域都存在着重大分歧……可以说,今天的世界早已变成一个利益和矛盾都具有多重性、交错性和易变性的世界。各个利益集团已经形成超越国界的利益链。这就是我们经常说的,中美之间的相互依存度已经达到你中有我、我中有你的程度,而中美之间的矛盾和摩擦也已经与共同利益一样犬牙交错、难以分清。

甚至就仅从西方内部——主要是指欧美等发达国家——来看,也同样存在着不同的利益集团。这些利益集团实力雄厚、跨越国界,从某种意义上操纵着很多国家的内政外交;他们对中国的态度、立场和利益关系也是不同的,存在着相当大的分野。仅以美国为例,特朗普眼中的中国,与他的继任者拜登眼中的中国,是否完全一致?从我们国内对“特朗普与拜登谁上台对中国更有利”的争论上也可以看出,美国前后两任总统在中国问题上既有共同点,也绝对存在着截然不同之处。原因何在?就在于他们分别代表着不同的利益集团。这些不同的利益集团之间的利益分歧,使特朗普将某些力量、利益集团或国家视为比中国更重要、更危险的“最主要的敌人”。

如果我们不深入细究特朗普的思维和他的推特、他的演讲、他的答记者问、他的私下言论,以及他采取的种种政策、措施,签署的各种法案、条例……我们是无法认清特朗普究竟在想什么的。事实上,国际学术界和外交界有一个“以不变应万变”的“偷懒”做法,就是在我们找不到特朗普思维逻辑的时候,便简单地说“特朗普多变、善变、易变”,然后一言以蔽之道:无法预测一个“多变、善变、易变”的总统。

但事实并非如此。比起美国很多其他总统,特朗普实际上是言行大致一致的商人。从他说的,到他做的,其实他都已经有言在先。问题在于我们如何来听、来理解、来解读。

让我们先来看一看特朗普是怎么来“论及”他的“敌人”的。

在2017年“双普会”(普京与特朗普的峰会)之前,特朗普接受美国哥伦比亚广播公司采访时说了这样一段话:

“我想我们有很多敌人,我认为欧盟是一个敌人,看他们在贸易上对我们所做的事。现在你不会想到欧盟,但他们是一个敌人。”

特朗普在说这段话时,用的是英文单词“foe”,而不是“enemy”。两者在这个层面上的含义是相同的,但如果特朗普用的是“对手”(adversary)那就完全是另外的含义了。用“foe”这个词,说明在特朗普心目中,欧盟还真是一个敌人。

特朗普接着说:“俄罗斯在某些方面是敌人。中国在经济领域是敌人,他们当然是敌人。但这并不意味着他们就是坏的。这并不意味什么。这仅仅意味着他们具有竞争力而已。”在这里,特朗普也同样用“foe”这个词来形容中国和俄罗斯。

剖析这一段话,我们大致可以认定,首先,这并不是特朗普“心血来潮”或如中国某些媒体所说的“脱口而出”的一段话,而是深思熟虑后公布的观点。其次,在特朗普心目中,俄罗斯只是“某些方面”的敌人,中国则在“经济领域”是敌人。但欧盟就是“敌人”。

这真是一个惊人之言。

实际上这与特朗普在竞选期间的言论,特别是特朗普的就职演说,是高度吻合的。

也就是说,在特朗普心中,一直存在着一个特殊的“敌人”。而今天这个特殊的“敌人”恰好正由欧盟所代表。还记得吗,特朗普在竞选期间,一直在抨击“华盛顿的权势集团”(establishment),并认为他竞选总统与过去有一个绝对不同之处,就是过去只是将政权从一个政党交替到另外一个政党手中,而这一次则是“替换掉一个失败的、腐烂的政治权势集团,取而代之一个由你们、美国人民掌握的政府”,甚至说“这不是简单的四年一轮的选举。这是我们文明史的十字路口。将要决定我们人民能否收回对政府的控制”。在特朗普的眼中,“正是那个想要阻止我们的政治权势集团,一手设计了灾难性的全球贸易和海量的非法移民潮。他们的政治、外交政策让我们的国家流干最后一滴血。这个政治权势集团摧毁了我们的工厂,让我们的工作外流到墨西哥、中国和世界其他国家。这个跨越国境的权力机构的经济决策打劫了我们的劳动阶层,窃取了我们国家的财富,并把这些钱放到屈指可数的几个大集团和政治团体的口袋里。这是国家生死存亡的斗争。这是我们最后的机会。本次大选将决定我们的国家是否真正自由,还是不过仅有一个民主的幻影,而实际被一小撮全球化分子、特殊利益集团所控制,并侵蚀我们的国家体制……”显然,特朗普将他本人的当选,视为美国历史上独一无二的一次政权易手,是将政权从“政治权势集团”手中夺回来,交还给“人民”。

那么,这个“政治权势集团”是指谁呢?

特朗普也已经明说了,是“一小撮全球化分子、特殊利益集团”,更具体地说,就是“跨国银行等金融财团”,是“大媒体集团”,以及他们所支持或相互支持的“华盛顿的权势集团”。也就是说,在特朗普眼中,“金融财团及其资助的媒体和华盛顿权势集团”只为“一个目的存在:自保和敛财”。他们才是特朗普的真正意义上的“敌人”。

这种观点,我们其实并不陌生,如果我们还有历史记忆的话。从某种意义上来说,特朗普很有可能是21世纪的亨利·福特(Henry Ford)。当我们读懂了特朗普,明白了他所说的那个“一手设计了全球贸易和非法移民潮”,“摧毁”了美国的工厂,使美国工作“外流”的“权势集团”究竟指的是什么,我们也就理解了为什么特朗普一直在猛烈攻击美国的媒体是在“撒谎、撒谎、撒谎”,为什么在特朗普时期美国300多家媒体会忍无可忍地联合起来“向特朗普宣战”。当我们明白了为什么特朗普强烈地反对全球化,我们也就明白了为什么特朗普始终不待见欧盟国家领导人,包括法国总统马克龙和德国总理默克尔。因为欧盟在特朗普领导美国时期已经成为取代美国而支持全球化的大本营。正是出于这个理由,特朗普才会对哥伦比亚广播公司记者说:“欧盟是我们的敌人。”

而这一点,用特朗普的话来说,是“你们明白,他们明白,我明白,而且全世界都明白”。

从特朗普自己的表述来看,“全球化”、支持全球化的以金融资本为首的跨国财团及其控制的媒体,和支持全球化的政治势力即“华盛顿权势集团”,才是特朗普最主要的“敌人”。全球化对于特朗普所猛烈攻击的以金融资本为首的跨国财团来说,一直是且始终是一个天大的好事。事实上全球化的最大受益者就是他们。所有的统计数字都在不断地证明这一点。近年来从欧洲到美洲到处爆发“愤怒者运动”“占领华尔街运动”等民众示威,针对的对象都是全球化的受益集团即以金融资本为首的跨国财团。而全球化最大的受害者则是西方国家的产业资本和产业资本所雇佣的蓝领无产阶级。产业资本在全球化开始时也是受益者,可以将低端的劳动密集型产业或转移到发展中国家,或通过引进低价移民劳动力来加强其竞争力。但出乎西方经济学家们的预料,部分发展中国家包括金砖五国,特别是中国,竟在短短30多年间就从低端产业向中、高端产业扩张,很快就对西方产业资本形成了强有力的竞争,并迅速将欧美产业资本打得溃不成军。西方产业资本的衰退,造成失业率的上升,因而全球化的最主要的受害者,恰恰是西方国家的中下层,即在产业领域靠着出卖劳动力为生的劳动人民和中产阶级。正是愤怒的他们将产业资本利益的代表特朗普选上了台。而在特朗普时期,跨国金融资本的大本营从美国转移至欧洲,其代表性人物,恰恰是欧盟两大轴心国之一法国的总统马克龙。所以,特朗普才会将欧盟视为他的“敌人”。

事实上,特朗普这么说,也是这么做的。他上台后采取的大多数政策措施,都是针对全球化的。

我们看到,特朗普的第一步是建立一堵墙,阻止外来移民再进入美国,以阻止劳动力变得越来越便宜,进而摧毁美国白种人的就业。显然,这与中国没有太大关系,但却与全力支持全球化的“权势集团”密切相关。全球化的一个重要步骤,就是劳动力的全球化自由流动。

第二步是阻止美国企业继续转移到外国,当然包括中国。但这似乎并不是一个专门针对中国的措施,只是近年来由于中国整个经济环境生机勃勃,导致国际资本大量进入中国投资,加剧了中美经贸领域的摩擦。

第三步是频频“退群”:特朗普退出了TPP、退出了《巴黎协定》……为什么要退出这些“群”?因为这些“群”的宗旨几乎都是强化全球化的。应该指出的是,其中有一些“群”如果美国不退出,可能会对中国不利,比如TPP。但特朗普还是毫不犹豫地退出了。这证明,特朗普的两个“凡是”也是非常清晰的:凡是对全球化有利的一律反对;凡是对美国产业资本有利的一律支持。退出TPP有利于美国产业资本而不利于美国跨国金融资本,是非常明显的。

第四步是在国内减税和对美国企业在国外所获得的利润返回美国时予以免税,让他们能够强化对美国产业的投资。这些措施的短期效应都是非常明显的,而且明确地有利于美国的产业资本。

第五步是在中国的斡旋下开始与朝鲜进行谈判,同时宣布退出伊朗核协定,加强对伊朗的经济制裁。这一点,如果特朗普果然是将中国视为其最主要的“敌人”的话,很难解释得通。有文章分析认为,特朗普打击伊朗的“大阴谋”最终也是指向中国的,即通过制裁伊朗,将会使中国的“一带一路”倡议走向灾难——事实完全不是如此,反对伊朗核计划,完全是出于保护以色列的考虑。这正反映了特朗普在以色列和美国犹太游说集团问题上的谨小慎微:在全力反对全球化,也就是在美国产业资本与金融资本之间采取全力倾向于前者立场的同时,积极做姿态支持以色列。并且,他不仅不顾一切反对将美国大使馆迁往耶路撒冷,送给以色列一个意想不到的大礼,还进一步退出伊核条约(以色列一直反对该条约),加强制裁伊朗(伊朗什叶派联合伊拉克、叙利亚以及黎巴嫩,已经成为该地区对以色列的最大威胁),以避免遭到美国以色列游说集团的反对。

第六步是发动针对全世界的贸易战。所有的人都看到,却都不明白为什么特朗普在针对中国发起贸易战时,也对其他盟国包括欧盟、日本、加拿大等国发动规模不同但性质类似的贸易战。与中国贸易战规模最大是合乎逻辑的:中国是美国最大的贸易顺差国。但为什么在与中国进行贸易战的同时,也与欧盟进行贸易战呢?按理说要想战胜强大的中国,必须与其他盟国联手呀!有人可能会提出,欧美不是达成“零关税协议”了吗?问题是,特朗普并没有因此而不再对欧洲的钢、铝继续征收25%的惩罚性关税。欧美贸易战并没有休战。

从特朗普采取的主要政策可以看出,特朗普攻击的主要就是“全球化”,全球化才是特朗普的主要敌人。中国是全球化的受益者之一,因而也成为特朗普的攻击对象。特朗普之所以将“中国制造2025”列为他的打击目标之一,也是为了维护美国产业资本的利益。特朗普不愿意看到中国成为美国产业资本的高端竞争者。在这一点上,特朗普所代表的产业资本集团的利益,与美国国家整体利益是高度吻合的。但在其他方面,特朗普所代表的产业资本与力主全球化的跨国金融资本之间,则绝对存在着重大分歧。比如特朗普反对用美国的金钱在全世界推进“民主和自由”就是一个例子。对于金融资本来说,在全球“推进民主”有利于全球化;而对于特朗普来说,此举绝对会对美国产业资本造成不必要的损害,因为对于产业资本来说,一个稳定的市场是非常重要的。想象一下,如果中国没有稳定的发展环境,还会花上2 000亿美元去购买生产上受美国控制的芯片吗?所以特朗普的目标不是让中国崩溃,而是让中国不会做自己的芯片而必须购买美国的芯片。对于金融资本来说,中国无论动荡和稳定,都不重要,重要的是进入中国、控制中国,从某种意义上来说,中国如果崩溃,人民币便会失去挑战美元的任何机会,这对于跨国的金融资本而言,是更理想的前景……

我知道,肯定会有人提及特朗普领导的美国对台湾问题、南海问题等中美潜在冲突焦点的关注和挑衅,以此来证明中国就是特朗普最主要的敌人。我们确实应该时刻警惕美国利用相关问题所发起的挑衅。但当我们今天看到拜登将台湾问题、南海问题甚至新疆问题等被蓄意制造出来的问题抬高到如此地步,我们就可以理解,特朗普并非特例。美国的体制造成权力的多元,使各种声音都会出现。台湾问题、南海问题等,更像是特朗普手中的牌,而非目的。但这些问题却很有可能是拜登集团的目的。从上述分析看,只有研究美国和整个西方产业资本与金融资本之间的矛盾和冲突,研究特朗普反对全球化的方针和政策,研究拜登集团支持全球化的方针和政策……我们才能找到应对美国的策略。

我们知道,特朗普是打着反对金融财团、反对媒体集团、反对“华盛顿权势集团”的口号,得到底层劳动人民和遭到全球化致命打击的以中小企业为代表的中产阶级的支持而当选上台的。他的武器是推特,而推特正是突破美国传统主流媒体封锁的利器。美国的选举体制一向是通过金钱和媒体来影响选民。特朗普恰恰是因为自己本身就有大量的金钱,足以支撑他的竞选,同时他又成功地找到了突破传统媒体的方式,才得以在重重包围中脱颖而出。这也从一个侧面证明,米尔斯海默对以色列游说集团的批评,特别是建议要削弱这一集团对美国外交政策的影响,不仅起了作用,而且很有可能已经成为现实。特朗普现象是美国近百年来出现的第一场“体制内的革命”,猛烈地冲击了美国乃至整个西方,引发产业资本与跨国金融资本两大力量的激烈内斗,其表现就是欧美偏极右翼的政治力量开始大幅上升。这股力量在意大利、匈牙利等国家已经开始进入执政阶层。欧洲各国内部都出现支持特朗普的民族主义和民粹主义力量,产业资本正在形成某种跨国政治联盟,对跨国的金融资本所推行的全球化政策进行着激烈的反抗。曾造访欧洲民粹主义政治力量的特朗普的前幕僚班农说过这样一段话:“现在还存在着一些左翼和右翼的政党、人物和思想,但已经越来越没有意义了。左和右是一种用来使人们相互对立的工具。真正的斗争是赤贫者对富人的斗争,民众对政权的斗争,以及民族主义者与全球化支持者的斗争……”

特朗普是这场全球性的产业资本反抗金融资本的政治总代表。由此我们得出了本文开头提出的判断,特朗普之所以会发动一场反对全世界的贸易战,其实质是反对全球化。

如果特朗普最主要的敌人是“全球化”,是全球化在特朗普时期的代表“欧盟”,我们能够从中得到什么样的启示呢?今天,至少我们已经可以清晰地看到,包括美国在内的西方,正在分裂出两大不同的“利益集团”。两大利益也是两大力量板块,即西方产业资本与西方跨国金融资本,它们的共同利益曾经是高度一致的,直到20世纪90年代末才开始分道扬镳……

西方产业资本与西方跨国金融资本之间的利益对立,这才是今天世界面临的最危险的现实!

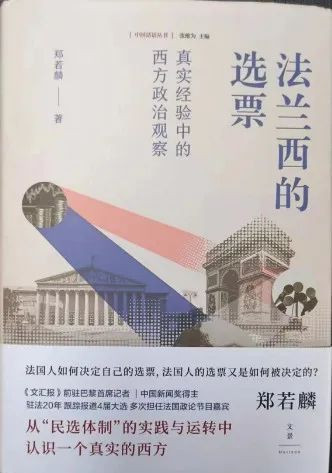

(本文节选自郑若麟著上海人民出版社2024年6月出版的《法兰西的选票 真实经验中的西方政治观察》一书,作者授权红色文化网发布。)