“千秋功罪,谁人曾与评说?”

——纪念毛主席诞辰127周年(其一)

秦 明

电视剧《深海》里有一段“一位普通母亲写给儿子深海的信”,每每重新看到这段视频,笔者就忍不住潸然泪下。

“儿子,你快回来吧!妈妈已不再需要你的奔波。听到隆隆的炮声了吗?那是妈妈呼唤你的心跳。家院的柴门为你打开,炕头的油灯为你点亮。全家的牵挂呀,是鲜活美丽的窗花。妈妈为你守岁,为你祈祷。回来吧,我的儿子!妈妈等你回来,迎接1949年的春天!”

今天是重庆"11.27"大屠杀71周年的祭日。

距离重庆解放只有三天的1949年11月27日,在重庆歌乐山下,已经隐约可以听到解放重庆的隆隆炮声。然而,蒋介石却突然下令对囚禁在白公馆、渣滓洞等监狱的革命者进行了大规模屠杀……加上当年9月份开始的分批屠杀,被囚禁在这里300多名革命者最终没能迎来新中国的“春天”,其中年龄最小的烈士只有8岁——他叫宋振中,别名小萝卜头。

小说《红岩》描写了“莆志高”这样一个叛徒形象,在真实的历史中,重庆地下党最大的叛徒不是“莆志高”,而是当时重庆地下党的一把手市委书记刘国定,因为他的出卖导致重庆地下党遭到了灭顶之灾,133人先后被捕,《挺进报》特支及电台支部被国民党特务起获。1950年,逃跑未果的刘国定被从成都押到重庆;尽管他一再狡辩,但因为叛变证据确凿,双手沾满了同志的鲜血的叛徒最终在1951年被执行枪决。

刘国定的叛变并不是偶然的,他在叛变前后的表现充分说明他是一个“说话的英雄、行动的矮子”。

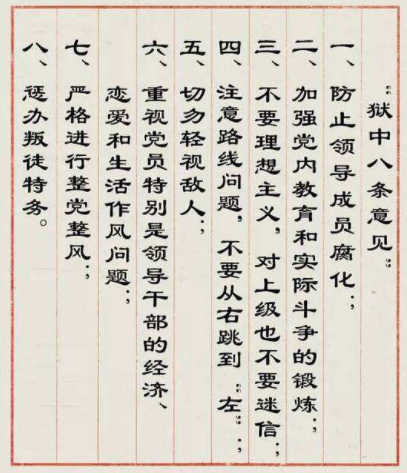

众所周知的是,说动了国民党看守杨钦典才虎口脱险、死里逃生的罗广斌等人,从监狱里带出了红岩烈士们留下了八条饱含血与泪的意见:

1949年1月17日是江竹筠的丈夫彭咏梧同志遇难周年纪念日,渣滓洞的难友们纷纷向江姐表示致敬,江姐要求大家对被捕前后的情况进行总结。因为在狱中与许晓轩、陈然、刘国鋕、王朴、江竹筠等烈士朝夕相处、一起交谈讨论,逃出生天的罗广斌就成了唯一全面了解狱中情况的人。

出狱后的罗广斌本来伤病在身,但烈士血与泪的嘱托言犹在耳,他顾不上伤病和休息,整整28天日夜不停地写作,终于在12月25日,将狱中情况的报告交给了组织。

“下面的报告是根据集中营里(渣滓洞、白公馆)所能得到的各种零星材料,同部分同志的讨论研究而组织出来的。”

罗广斌所写的报告,是一份用生命和鲜血换来的教训总结,也是对革命事业最深切的嘱托。其中最后一章“狱中意见”是报告的核心所在,当这八条嘱托首次公开时,很多人都觉得难以置信:身陷囹圄的烈士们怎么会提出整党整风、路线问题、防止腐化这样深刻的党建理念?

实际上这些意见正是血的教训的凝结,报告一针见血地指出:

“从所有叛徒、烈士中加以比较,经济问题,恋爱问题,私生活,这三个个人问题处理得好坏,必然决定了他的工作态度,和对革命的是否忠贞。”

刘国定在党内取得一定地位后就开始私欲膨胀,据狱中一位同志揭发,他曾想利用职务之便,要求掌管组织活动经费的同志借些钱给他做生意。

可以说,这份通过烈士鲜血的教训凝结出来的“狱中八条”意见是相当有前瞻性的,揭示出了党内生活中的某些规律性的东西,与毛主席在整个革命历程中一以贯之的思考不谋而合,是经过实践总结出来的真理!

关于“叛徒”问题,1963年,戚本禹在第4期《历史研究》上发表的一篇文章《评李秀成自述——并同罗尔纲、梁岵庐、吕集义等先生商榷》,将太平天国忠王李秀成说成是“投降变节”的“叛徒”,在当时引起了巨大争议。而此前以罗尔纲为代表的主流的太平天国史研究中,将“李秀成自述”视作为了保护部下、保存实力的“伪降”,并考证李秀成的自述口供被曾国藩篡改,“删减太平军爱护人民,扶助生产和宽待俘虏的记载,隐讳不利于湘军的说法”。

当时,戚本禹的文章受到了周扬、范文澜、邓拓等人的强烈批判,毛主席得知这一情况后相当不满。周扬1979年8月28日在万寿路住所的谈话中讲道,“我又见主席时,主席第一次对我那么生气地批评了我(他从来总是表扬我,没有批评过)。他说:范文澜、郭老,还有你,你们都为李秀成辩护。你这个人没办法,你是大地主阶级出身,本性难改……”看过戚本禹的文章,毛主席的评语是“白纸黑字,铁证如山;忠王不终,不足为训。”

如果说李秀成自述还是一个相隔久远的历史事件,那么关于瞿秋白《多余的话》所引发的争议则与当时党内的路线斗争产生了千丝万缕的联系。

1937年,上海刊物《逸经》连载了瞿秋白就义前写作的《多余的话》,由于瞿秋白的手稿一直未见天日,这份文稿的真伪从一开始就饱受争议,同样引起争议的还有瞿秋白在文稿中表现出来的“动摇”。瞿秋白在《多余的话》中承认,自己是一个因为“历史的误会”而勉强做了十多年政治工作的文人。他认为无产阶级革命意识始终没能完全战胜自己的小资产阶级自我,甚至认为自己已经离开革命同志的队伍很久了。在人生即将抵达终点的时候,瞿秋白并未高喊激昂的革命口号,而是坦言自己“需要休息”。这些表态在上世纪6、70年代的特殊历史时期,成了瞿秋白革命立场不够坚定的证据。

1964年,香港的国民党杂志,又把《多余的话》登出来了。据陆定一1979年的谈话,毛主席让陆定一把香港杂志的版本找给他看,看完之后,毛主席只说“以后少纪念瞿秋白,多纪念方志敏……”并没有更多的话。而周扬在上面提到的与毛主席的谈话中,又问毛主席看过《多余的话》没有,毛主席说,“看不下去,无非是向敌人告饶,自首叛变。为什么不宣传陈玉成而宣传李秀成?为什么不宣传方志敏而宣传瞿秋白?”

《多余的话》的原始手稿一直没有找到,仅就国民党刊出的版本,毛主席认为说是“叛变”也不为过,但指示却只是“少纪念瞿秋白,多纪念方志敏”,总体而言,毛主席对于瞿秋白的定性也是比较谨慎的。而后来,某些官僚或教条派对瞿秋白的激烈处理方式,显然也是违背了毛主席的本意的。

但是,其后关于《多余的话》的争论和辩解就逐渐偏离了毛主席思考的方向。瞿秋白的遗孀杨之华为代表的一方主张《多余的话》受过国民党篡改,而另一方则指出《多余的话》的特殊语境并因此导致写作时所采取的必要策略,显然还是认同刊载出来的《多余的话》是存在的问题的;到了80年代,“人道主义”盛行,“革命者也是人”的说法大行其道,对《多余的话》的辩解也从真实性辨析发展到了合理性证明——他们要还原一个“丰满的革命者”形象。再到后来,冯小刚的电影《集结号》就更是堂而皇之地“用下半身思考”,还原革命者的人性,谷子地对被吓尿的文化教员说:“谁TM不怕死啊?”

笔者之所以费这么一段笔墨来回顾李秀成自述和瞿秋白的《多余的话》,倒不是想就历史事件本身去考辨真伪,这并不是最关键的问题。

正如笔者在之前的文章提到的“批判《武训传》”,最关键的问题不是历史上真实武训是什么样子的,而是后来者要塑造什么样的“武训”,并通过这种塑造要达到什么样不可告人的目的。同样的,为“李秀成自述”和《多余的话》的辩护,背后也反映出了根深蒂固的立场问题,毛主席身前身后的这种变化,正是“量变引起质变”的结果。

真正富有预见和远见的人,都懂得并善于看“桅杆”,毛主席在《星星之火,可以燎原》一文中就满怀诗意地写道,“它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船”;在七大会议上,毛主席又说,“只有当着还没有出现大量的明显的东西的时候,当桅杆顶刚刚露出的时候,就能看出这是要发展成为大量的普遍的东西,并能掌握住它,这才叫领导。”

在几十年后,看到大量普遍事实的今天,我们还要对毛主席和红岩烈士“狱中八条”惊人一致的预见性产生怀疑吗?他们这样的预见性不是为了自己,而是出于对人民革命事业的高度忠诚。

对党内同志革命气节问题,毛主席历来是非常重视的,可以说是“零容忍”,但处理起来还是比较宽容的。潘汉年、刘少奇等人虽被处理,但都是保留待遇、给了出路的,特别是刘少奇晚年胃癌得到了精心护理。即便对于林彪,毛主席也是给足了台阶,希望他自己转变过来,只是林彪最后私欲膨胀,走向了自我毁灭。

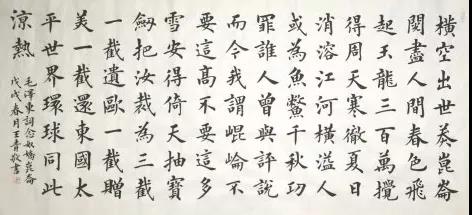

解放初的时候,高级干部里流传着一句话,“早革命不如晚革命,晚革命不如不革命,不革命不如F革命”,某些解放前夕“投诚”过来的国民党将领,待遇甚至比某些老革命还高,这自然引起一些人的不满。说出这种话的人,其实在骨子里把革命当作牟取功名利禄的敲门砖。毛主席只好用一句“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量”来规劝这样的自私、狭隘的人。

“勿以恶小而为之”的道理好懂,但实践起来却未必如此。很多干部进城后就换老婆、挑房子,为自己的子女做打算,贪恋于汽车、茅台、麻将、扑克牌,伪革命者用下半身思考的哲学正是起源于此,生活腐化堕落的苗头已经开始出现了,这是令毛主席深感不安的。

毛主席“苦口婆心”地劝某些“老革命”:“有些人自以为革命了几十年,喜欢摆老资格。”“你虽然革命了几十年,有一些资格,但是如果你某一天说了一些混帐话,办了一些混帐事,人民还是不能原谅你。”周总理也向那些一大把年纪的革命功臣们传达毛主席的意思,“晚节不保,一笔勾销。”

毛主席为什么要“继续革命”?他要革的不仅仅是就的生产关系,消灭私有制,让人民自己教育自己,自己解放自己,真正掌握管理国家的权力;更重要的是,革命的组织是领导人民革命的核心力量,只有保持组织核心的纯粹性、革命性,继续革命才能取得胜利,革命事业才能不致夭亡;而“防微杜渐”,才能避免“量变”导致的“质变”,实在不是毛主席“不近人情”。

然而,这样“不徇私情”的毛主席在党内注定是孤独的。“三湾改编”,毛主席将秋收起义部队中对革命丧失信心的军官都撤了,给部队新的生命,当时很多人不理解;1937年,枪毙“老井冈”黄克功,当时很多人不理解,出来给黄克功求情;1952年,枪毙“有功”的大贪污犯刘青山、张子善,很多人依然不理解;到毛主席晚年的努力,不理解的人就更多了……

但笔者并不认为毛主席是孤独的。所谓“兔死狐悲”,狐狸悲的不是兔子,而是自己可能会面临的命运——某些位高权重者不理解毛主席、甚至是反对毛主席、污蔑毛主席的种种表现、种种所为本身也就不难理解了。

而“吾道不孤”——毛主席时刻考虑的是劳动人民的前途与命运,毛主席的心与亿万劳动人的心是相通的,与包括红岩烈士在内的千百年来一切“为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们”的心也是相通的。

“千秋功罪,谁人曾与评说?”深谙历史规律的毛主席从不“居功”,他是准备好跌得粉碎的;而有的人自己“居功”,还要反过来给毛主席定“过”。

历史人物的功罪只能置于历史长河中加以检验衡量,“有的人,他活着别人就不能活;有的人,他活着为了多数人更好地活。骑在人民头上的,人民把他摔垮;给人民作牛马的,人民永远记住他!把名字刻入石头的,名字比尸首烂得更早……”

毛主席离开我们已经四十多年了,但正是因为他的心与亿万劳动人的心是相通的,他的伟大也随着他离去的越远而越发凸显出来。

千秋功罪,人民自有评说!

仅以此文纪念人民领袖毛主席诞辰127周年。