1965年春夏之交,我因病在北京检查治疗。同时,按照哈军工导弹工程系戴其萼主任的指示,去七机部一些研究院所找我们系的部分毕业生开座谈会,为导弹工程系下一步教改方案的制定作些调查研究。我联系到七机部王秉璋部长,他帮我安排了几次座谈会,听取学长们的意见。

大约在六月初,王秉璋部长带我到北京郊区某试验场,观看火箭、导弹的发动机台架点火试验。在返回城里的汽车上,王秉璋部长对我说:“七机部最近搞了个科技成果展览,很想请主席来参观一下,能不能替我向主席说说。”我答应了他。

主席从外地回京后,我到丰泽园北房去看主席。他刚吃完饭,坐在饭桌旁,聚精会神地看一本古旧的字帖拓本。主席先问了我检查治疗情况,接着我谈到在七机部开教改座谈会的情况。

主席说:“你们学自然科学的,要学点辩证法。科学的发展,由低级到高级,由简单到复杂,但讲课不必都按历史发展的顺序来讲。讲原子物理,不从那个玻尔理论讲起,从日本的板田讲起不行吗?学习历史,应该主要学近代现代史。有文字记载的中国历史才三千多年,一万年后,历史课该怎么讲呢?讲近现代史,也不能只限于书本,还要到群众中去了解村史、家史。”

我谈到王秉璋部长带我去看了火箭、导弹发动机的台架点火试验,我说在试验场见到了钱学森,他是哈军工,特别是我们导弹系学员最敬佩的人。

主席说:“钱学森这个人了不起,放弃美国的优厚待遇,冒着生命危险跑回来,默默地为国防现代化工作。他读懂了一些马列主义,把个人的名和利看透了,把他的知识,无偿地献给国家和人民,是无产阶级知识分子的代表。”

我顺便提道:“七机部最近搞了个科技成果展览,王秉璋部长要我转告,想请主席去看看。”

“什么展览?”主席问。

“就是七机部最近几年的科技成果展览。”我说。

“我是问你,是科学发现成果还是技术发明成果展览?”主席放下手中的字帖,抬起头望着我。

“……”我一时语塞,不知如何回答。在我的头脑中,科技成果就是科学技术的研究成果,从来不知道还要分什么“科学发现成果”和“技术发明成果”。何况王部长只说是科技成果展览,也没具体说是科学发现还是技术发明成果,我还能说什么呢?我说:“这……这不是一回事吗?”

主席说:“在实践中,科学和技术的关系十分紧密,但从哲学概念上讲,又不完全是一回事。”

见我迷惑不解地望着他,主席放下手中字帖,站起身来端起他的茶杯,走到饭桌侧后的沙发坐下,指了指他手边茶几另一侧的沙发,示意我过去坐下。

主席说:“科学主要讲的是怎么正确认识世界,而技术主要讲的是怎么更有效地改造世界。科学常用的词是探索发现,科学探索发现的是本来就客观存在,只是人类目前还不晓得的物质运动规律。技术常用的词是发明创造,是发明创造出世界上原本没有的东西。探索发现在英文里是discovery,发明创造在英文里是invention,这两个英文单词在概念上分得很清楚,不是一回事。这是林克(主席的秘书兼英文教员——作者注)告诉我的。”

这是我第一次听到把科学技术分成认识世界与改造世界的说法。发现我对他说的话很感兴趣,主席揿了一下捌在茶几台布上的电铃,叫卫士给我也端来一杯茶。

主席说:“科学研究的是宇宙发展变化的客观规律,这些规律本来就客观存在,不是人创造出来的。人类所做的事就是去发现它,认识它。人类出现后,科学又包括了研究人类进化和社会发展的运动规律,还有人类思维的运动规律。探索发现这些规律,上升到理论,就是科学发现的成果。居里夫人发现了镭的放射性,这是科学家做的事。但镭的放射性不是她发明创造的,从镭这种物质诞生那天起就客观存在。根据放射性理论,有人发明制造出X光机,能检查痨病。我看,发明X光机器的人叫技术专家或发明家是否更恰当些。”

主席从茶几上拿起火柴盒,晃了晃说:“物质由分子组成,分子又是由原子组成,原子里边又有原子核和外层电子,原子核里又有什么中子、质子等等,这不是人类创造出来的,是物质从它诞生那天起就客观存在。科学家所做的就是发现原子的构造,上升到理论就是原子物理,核物理学。而利用这些理论去改造世界,去造原子弹、核电站,这主要是工程技术专家的工作了。

有人把质子、中子称作基本粒子,认为它们是最小的不能再分的粒子了,我看不见得。原子物理我是外行,但我晓得点辩证法,我就不信已经分到头了。古人说过:一尺之棰,日取其半,万世不竭。这就是辩证法。按元素周期表的说法,金银铜铁锡,不同元素之间的区别,主要就在于原子核里质子中子的数量不同。你有本事把铁的质子数增加到金的质子数,你就发财喽。难怪古代就有点石成金之说,大概是改变质子中子数的技术实在太难了,几千年来,那些方士术士道士,没一个能把铁从八卦炉里炼出金来。”

我忍不住笑了,主席自己也笑了。我说:“我一直把科学技术当成一个概念,科技科技地讲惯了。”

主席说:“什么是宇宙?宇者,空间也。宙者,时间也。空间,大到万亿光年之外,小到质子中子之间。什么是时间?我也说不清,它似乎永远流动着,没有头也找不到尾。所谓年、月、日、时的说法,是人们在观测天象摸到点规律后,人为地规定出来的,也只适用于地球范围,不同时代不同地方的人作出的规定也不同,所以又有农历阴历阳历之分。随着时间流动,所有物质都在空间运动着,整个地球,在宇宙中也不过只有这么一点点。”他把左手的拇指尖,顶在小指尖上比划着,“人类的历史,从类人猿算起,也只有这么一点点时间。”他又把右手的拇指尖,顶在小指尖上,双手同时上下晃动比划着。

主席说:“人类总想弄明白宇宙是怎么回事,总想找出点规律性的东西来。那么宇宙中的万物运动变化,有没有规律可循呢?人类社会发展变化有没有规律可循呢?科学家认为是有的,我也相信有。探索这些规律,发现认识它们,这就是科学家的工作。我们说人定胜天,对不对呢?我看还是对的,总不能说听天由命是对的吧?人类不断探索大自然的运动规律,就是不愿意听天由命。气象学家摸到了一些天气变化的规律,就可以预报阴晴风雨,可以发台风警报,这不是人定胜天吗?古人把月蚀说成是月亮被天狗吃了。哪有什么天狗哇,科学家就不相信,探索结果发现,不过是地球的影子落在月亮上了。

但是,人定胜天是有前提的,就是不能违背客观规律,更不能随意编造规律,那是要遭老天爷惩罚的。这位老天爷又是哪路神仙?有人说是上帝,有人说是菩萨。我看呐,老天爷就是客观规律本身。”

似乎想起了什么,主席从沙发上站了起来,我也跟着站起来。主席用手示意要我坐下,他自己走进旁边卧室,在床上那半边书堆中翻了翻,拿了一本浅蓝色封面小册子走出来,递给我说:“你拿去读读。”

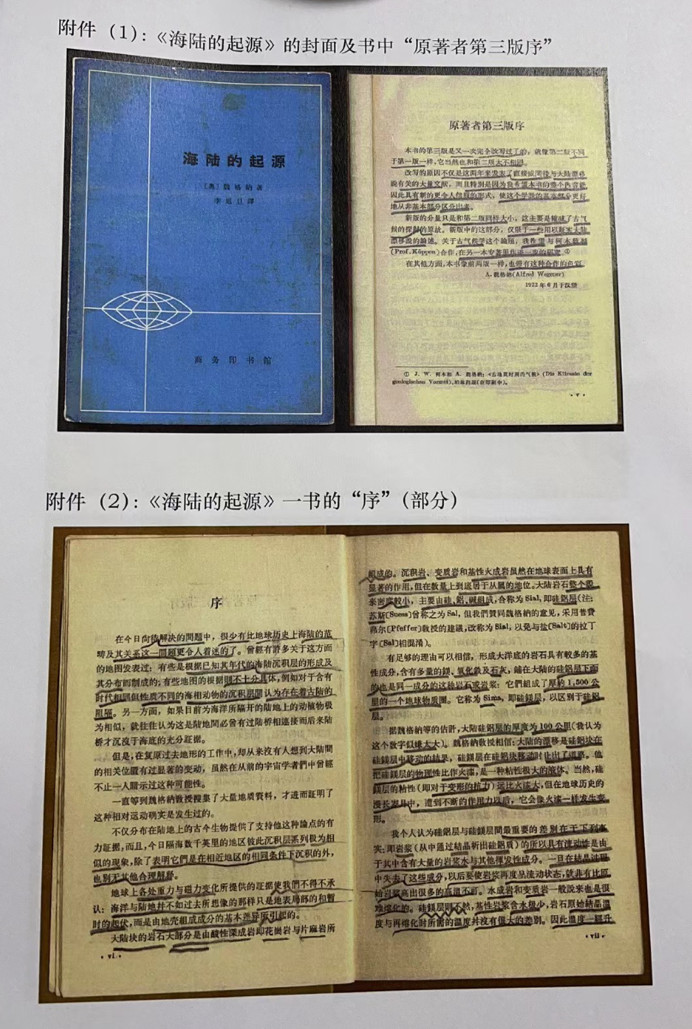

我接过书,书名是《海陆的起源》,作者是奥地利的魏格纳,李旭旦翻译,商务印书馆1964年出版。(见附件)

“这本书的作者叫……”主席一时想不起来,我忙把书递过去,指着封面上的字说:“叫魏格纳。”

主席对封面只瞄了一眼,坐下来点燃了一支香烟说:“这个魏先生是个了不起的科学家。他的学说在半个世纪前曾有许多人反对,现在反对的人少了。他发现这个地球上,欧亚大陆和非洲、美洲原先都連在一起,没有大西洋,也没有地中海。后来,据说是因为潮汐与地球自转的缘故才分裂成五大洲、四大洋。魏先生发现了地壳运动变化的规律,提出了地壳板块移动的理论。但是,地壳运动变化规律,不是他创造的,是亿万年来就在我们脚板底下客观存在着,所以地球上有地震,有火山。”

主席朝我探过头来:“说不定将来有一天,几块大陆又会合在一起。你说可能吗?”

我从来没想过这个问题,一时说不出话来。主席说:“我看是可能的。话说天下大势,合久必分,分久必合嘛。”他自己先笑了,我也笑了。

主席接着说:“也许有一天,太平洋又没有了,中国和美国粘在了一起。”主席朝我瞪大双眼,故作一付严肃的神态说:“我看,有这个可能噢。”并很认真地连续点了两下头。只当是说说吧,我也故作一本正经的样子说:“中国和美国要是粘在一起,那日本列岛怕要遭受灭顶之灾了。”

“呵呵呵呵……”主席忍不住和我一起大笑起来。

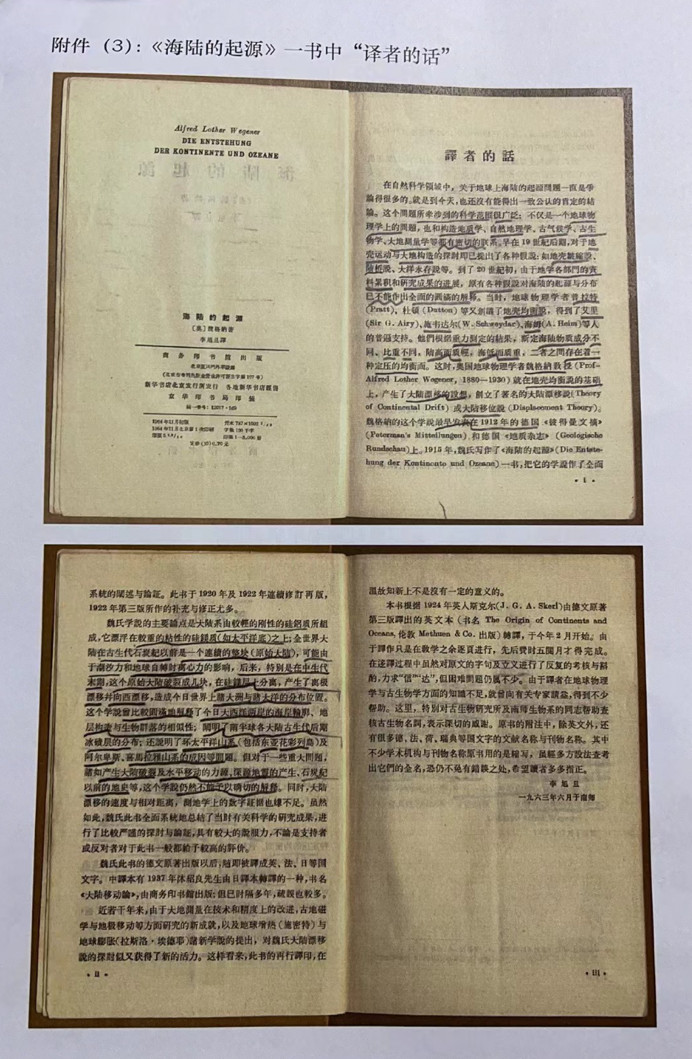

我翻开书,发现该书前面几页,包括“译者的话”及“序”等部分,主席用铅笔画了许多道道,想来他读得很仔细。后面正文就没有画道了,估计文中专业术语太多,读起来太吃力。也可能他就没有继续往下读。

“古生代石炭纪,距今有多少年了?”我翻着书随口问道。主席摇了摇头:“我也不晓得。”

回到王秉璋部长邀请的问题,我说:“我也说不清是科学发现成果还是技术发明成果,不过既然叫科技成果展览,总是二者都有的意思吧。实际上二者也很难分开。”

主席点头,说:“实践中有时是难分开的。我们有个科学院,就是郭老管的那个,我们没有技术院。我是从哲学概念上讲,二者不是一回事。”

“那郭老也不是科学家,还当科学院院长呢。”我说。在我的印象里,郭老是历史学家,是文学家,剧作家。

“不对,”主席摇摇手说,“郭老是科学家呢。他是研究历史,研究甲骨文的专家,怎么不算科学家呢?历史学、考古学、文字学也都是一门科学,属于社会科学范畴。社会科学的许多领域,往往都有意识形态的烙印。”

主席说:“你可以读读郭老写的《十批判书》。他在书中的第一批,先批判了他自己。郭老说,以前研究先秦古代史,都是根据东周以来儒家文人的著述。经过对出土的牛骨头上的甲骨文,青铜器上的铭文考证,发现自己对先秦历史的许多结论是不当的甚至是错误的。研究先秦古代史,应该学学郭老,从考古入手,从乌龟壳牛骨头,从青铜器入手,不要只停留在古人的故纸堆中。

自然科学,社会科学,还有人类思维的科学都是科学,上至天文,下至地理,还有天地之间的万物和人类社会,凡是探索研究发现其客观运动规律的人,都称得上是科学家。我看,科学应属于上层建筑范畴。”

我说:“科学属于上层建筑,那技术就是生产力了。”

主席点了下头,停了一会儿,又说:“我看也不完全。先进的技术可以极大地提高生产力,如果说技术可以转化为生产力,恐怕更恰当些。但是这个转化还必须要有许多重要的前提要素,首先得要有劳动着的人,包括脑力劳动和体力劳动的人,这是生产力诸要素中最重要最活跃的因素。我赞成林彪说的,人的因素第一。人不仅是部队战斗力的第一位要素,也是生产力诸要素中第一位的要素。另外,还得要有土地、森林、矿山,要有空气要有水,要有生产的原料材料,还得要有厂房有机器设备,有动力、电力等等要素。离开这些要素,再好的技术恐怕也只能是纸上谈兵,一堆废纸,不能转化为生产力。”

我又提到七机部的科技成果展览,说:“那我怎么向王部长……”

主席摇摇手打断我说:“再说吧。”他话锋一转:“过去我就批评你,怎么只对科学技术问题感兴趣,对政治不感兴趣呢。我现在最担心的是中国会不会走苏联的老路,复辟资本主义。看来你是不担心的,不然为什么从不见你问这方面的问题?”

“我不是不担心,我不了解……”我想辩解。

主席挥了一下手打断我的话:“你就对王秉璋同志说,我最近忙。”

我说:“好的。下个学期我们不上课了,按你的要求下乡搞半年四清运动,然后回来搞毕业设计,明年这时候就该毕业了。”

主席说:“明年就毕业了?我说过,学校说你毕业,我不承认。因为你常年关在课堂里,没有当过工人,不会做工;没有当过农民,不会种田;也没有当过兵,不会打仗。对中国社会的实际情况都不了解,算什么大学毕业?”

我说:“我从清华大学转学到哈军工就当兵了嘛。”

主席:“那算什么兵,学生兵不算数。毕业后会安排到哪里去呢?”

我说:“根据我的专业学习成绩,很可能分配到七机部的研究机关。”

主席摇头说:“不好,不好,我不赞成。出了家门进校门,出了校门又进机关门,就是脱离社会实际。还有其他分配方向吗?”

我说:“还有个可能,就是到部队去。”

主席:“去部队吧。现在美国正在轰炸越南,看来这个仗会越打越大,就去部队吧。如果越南要我们帮助,你敢不敢去打一仗呢?”

“我敢!”我说。

“好!”主席拍着沙发扶手说,“我们家就只有你一个壮丁了。”主席又问:“部队装备的武器你会用吗?”

我说:“我学的就是防空导弹的地面雷达控制,虽然没有实际操作过,但基本原理我都学过,到部队再实际操作训练一下,估计很快会使用的。”

主席说:“防空导弹好,越南现在就缺防空部队。步兵轻武器会用吗?”我答道:“手枪、半自动步枪、冲锋枪我都会用,但很长时间没摸了,用起来不熟练。”

主席说:“我通知汪东兴,叫他把这些枪都拿来给你,一边继续治疗,一边熟悉一下各种枪支。到了战场上,那可都是看家防身必须的。”

“那太好了。”我说。

“还有”,主席说,“你那个名字太招人注意了,下乡下部队不方便,还是换一个好。”(当时,全国都在传达1964年主席和我在北戴河的谈话纪要一一作者注)

“那就给我另起一个吧。”我说。

主席想了想,说:“我叫李得胜,李敏、李讷……你就叫李实吧。实事求是,实实在在,可以吗?”我说:“没意见,就叫李实。”

第二天,中央警卫团一大队一中队的中队长陈长江,按汪东兴指示,把手枪、半自动步枪、冲锋枪都给我送到家来,还拿来枪支分解拆装的操作说明和一张胸环靶纸,后来还带我到靶场去打了靶。

回到哈尔滨,我向系主任戴其萼汇报了座谈会情况和主席要我毕业后下部队并改名李实后,去黑龙江省巴彦县临城公社前进大队搞四清。年底四清结束回到学院,得知毕业设计不作了,提前半年,于1966年1月毕业。我正式打报告申请更改姓名。经军工学院批准,我的毕业证书上就写着“李实”这个名字,并被分配到了空军。

我到空军司令部报到,吴法宪司令、余立金政委把我安排到军委空军司令部第二高炮(即防空导弹)指挥部当参谋。当我兴冲冲地把这个消息报告主席时,主席说:“我是要你去当兵,不是去当官。”

我说:“参谋算个什么官,最小的芝麻官了。”

主席也笑了,说:“参谋不带长,放屁也不响。算是最小的官了。我是要你离开北京这些大城市,到野战部队的基层连队去当战士。战士当得好,可以当班长,班长当得好还可以当连长,那时再考虑到指挥机关去当参谋。”

我又去找了吴法宪司令,把主席的原话讲了一遍。当时吴司令很激动,眼眶都红了,说:“没想到啊,主席要求得这么严。”最后决定,我被分配到空军高射炮兵独立四师三营一连三班当了战士。

回忆当年和主席的谈话,我知道了科学主要是如何认识世界,科学包括自然科学、社会科学和人类思维的科学。而技术主要是如何去改造世界,技术本身还不是生产力,还要在具备许多必要的前提要素后,才可能转化为生产力。

我理解了主席为什么不赞成唐闻生读给他听的那个《科学院汇报提纲》。

题外的话:

1993年10月,我被安排到上海汽车质量检测监督研究所工作。

我从报刊上经常看到科学技术不仅是生产力,而且是“第一生产力”的说法。有时报纸头版有“科学技术是第一生产力”的标题,而在第三或第四版上却有文章讲:我国有大量的科技成果不能转化为生产力。例如2006年8月12日《中国青年报》第四版文章《我国八成科技成果在“睡大觉” 专家呼吁:尽快扭转科技成果转化率低的现状》,作者是新华社记者董践真。文中说:“人们不禁在问:一方面‘科学技术是第一生产力’的提出是那样的令人振奋。另一方面,科技成果的转化却如此难如人意。这种反差的背后究竟隔着一堵什么样的‘围墙’,至今就是打不开它。”

既然科学技术已经是第一生产力了,为什么还需要打开一堵“打不开的围墙”才能转化为生产力呢?这是否说明技术本身还不是生产力?

钱学森的老师冯·卡门先生曾说过:“科学是去发现已经存在的,而工程是要创造世界上从来没有的。”这里说的“工程”,我个人理解,就是在具备各种必要前提要素的基础上,多种相关技术的系统综合。2002年11月1日上海《新闻晨报》,通栏大标题是某某人提出的“科学的本质在创新”。我认为科学是发现原本就客观存在的物质运动规律,这些规律不是什么人主观意志可以随意“创新”创出来的。如果说“技术的本质在创新”可能还说得过去。

【原稿:2009年3月 修订:2023年5月】

附件:《海陆的起源》一书的封面及书中的序、译者的话

(说明:书中的铅笔划道,都是毛主席阅读此书时留下的手迹。)