“对照、对比、研究”读书方法是毛泽东保持一生的一种独特的读书方法。笔者知道,直到晚年的岁月,毛泽东还常用这种方法读《随园诗话》、《读(随园诗话)札记》、读种种楹联、读中国文学史、读《二十四史》、读《红楼梦》、读《水浒传》、读《聊斋志异》等中国古典小说呢。

所谓“对照、对比、研究”读书法,就是在读书过程中常常将同一个内容的不同作者、不同版本、不同体裁、不同注释、不同评说的书,或者将同一类文体(如历史或小说等)不同作者的书两种或多种书籍放在一起、放在身边,对照着看,对比着读。看看这一种,又读读那一种,在读的过程中进行相互对照、相互比较,用马克思主义历史唯物主义和辩证唯物主义的思想、观点、方法、立场进行分析,进行研究,得出自己的见解、形成自己的看法,笔者把这种读书方法称之为“对照、对比、研究”读书法。这里说的“研究”也含有调查研究的意思,只是从书本“有字之书”中“调查研究”罢了。

一、用“对照、对比、研究”方法读《随园诗话》、《读< 随园诗话>札记及其他多种诗话楹联等书籍

《随园诗话》、《读<随园诗话>札记》,是毛泽东读过多遍的两部关于谈诗论诗评诗的专著。

《随园诗话》,清代袁枚撰,十六卷,补遗十卷。袁枚是清代颇为有名的诗人,字子才,号随园,浙江钱塘(今杭州)人。他为什么取号随园呢?据说袁枚曾为乾隆四年进士,曾担任溧水、沭阳、江宁等地知县,33岁辞官后侨居江宁,筑园林于小仓山,遂取号为随园,亦叫随园老人。

《读<随园诗话>札记》,作者是我国当代最杰出、最著名的作家和诗人郭沫若。本书实际上是郭老读《随园诗话》写的读书笔记。作者在本书的序中写道:“袁枚(公元1716年——1796年),二百年前之文学巨子。其《随园诗话》一书曾风靡一世。余少年时尝阅读之,喜其标榜性情,不峻立门户;使人易受启发,能摆脱羁绊。尔来五十有余年矣。近见人民文学出版社铅印出版(1960年5月),殊便携带。旅中作伴,随读随记。其新颖之见已觉无多,而陈腐之谈却为不少。良由代易时移,乾旋坤转,价值倒立,神奇朽化也。兹主要揭出其糟粕者而糟粕之,凡得七十有七条。条自为篇,各赋一目。虽无衔接,亦有贯串。”书末还有作者写的一篇后记,作者在后记的开头是这样写的:“《读<随园诗话>札记》是一九六一年十二月十二日在广东从化温泉脱稿的。《人民日报》从一九六二年二月二十八日期,陆续刊登了出来,转瞬已是半年多了。在这期间,我接到不少读者来信,大部分是从报社转致的,我很感谢他们。来信中有的补充了我的缺陷,有的纠正了我的错误,有的提出了不同的看法。这些都是很可贵的收获。”

据有关史籍记载,诗话是从北宋年间兴起的一种诗词评论形式。采用这种形式写成的诗话,一般都是运用漫谈随笔的写作方法,写起来既轻松活泼,不拘一格,既可以涉及各方面的内容,又可以寓庄于谐,娓娓道来,富于趣味性,使人爱读。对诗话涉及的内容,《西江诗话》的作者裘君弘在本书的自序中是这样写的:“其中有诗品焉,有诗志焉,有诗释焉,有补正焉,有订谬焉,有类及焉,有源流焉,有弃同焉,有辨证焉。”自宋以来,在我国文学的海洋中,诗话作品应运而生。袁枚的《随园诗话》就是其中曾风靡一世颇受人们青睐的一种。

毛泽东喜爱阅读我国历代各种诗话。我们从他老人家在中南海的藏书中看到,他读过的有线装本的历代各种诗话,也有平装本的各种不同版本的诗话。据有关的专家看后说,我国历代出版的各种诗话,主席这里差不多都有。毛泽东辞世后,笔者在整理他老人家生前的藏书时看到,许多诗话书上都留有他老人家在阅读时留下的明显的圈画标志,例如:《历代诗话》、《历代诗话续篇》、《全唐诗话》、《西江诗话》、《升庵诗话》、《香祖笔记》、《分甘余话》、《随园诗话》等等。尤其是《随园诗话》,毛泽东圈画的地方最多。圈画是阅读的标志。圈画最多,说明毛泽东当时读得最多,阅读时的思维活动最多。

毛泽东爱读诗话,尤爱读《随园诗话》。早在20世纪50年代,毛泽东就读过一部清代出版的线装本《随园诗话》。这部《随园诗话》,一共16册,毛泽东在阅读时每一册的封面上都画上了圈。从卷一到卷十六,几乎每卷都有圈画的标志。这部《随园诗话》,连同毛泽东生前阅读圈画过的其它各种诗话,现在都还收藏在中南海毛泽东故居里。

据笔者当年的记录,1974年7月1日的晚上,毛泽东又一次要读《随园诗话》。《随园诗话》,当时主席书房里存有两部。一部就是前面说到的那部清代出版的线装本,一部是人民文学出版社1960年5月出版的上、下两册平装本。这两部书字都比较小,主席这个时候两只眼睛都患有老年性白内障,右只眼睛比较严重,几乎什么东西都看不见了。左只眼睛虽然轻一些,但小字本也看不清了。所以,我们就与国家出版局的同志联系,请他们帮助重新排印大字线装本。

《随园诗话》全书印完了,他老人家从头至尾地通读了一遍。印得快,毛泽东读得也快,这对一位81岁高龄而且全身是病的老人来说,这也不能不说是快速度。这种生命不息、读书不止的精神是多么令人敬佩啊!

当时,我们送给毛泽东的新印的大字线装书都是一式两部。一部摆放在会客厅里,一部摆放在卧室里。为什么要这样摆放呢?因为这两个地方,是他老人家最后几年每天生活、活动的主要场所,也是他老人家主要的读书处。之所以要这样摆放,主要也是从这个实际出发,以便于他老人家来到哪里,哪里都有书,哪里都可以读书,哪里都有他爱读的书。这两部《随园诗话》,毛泽东都读过。放在卧室里的这一部,第一至五册的封面上,他老人家在阅读时还用铅笔画了圈。放在会客厅里的这一部,第一至三册的封面上也用铅笔画了圈。当时他老人家的习惯做法是,每读一次就在这册书的封面上画个圈。翻开这两部书,我们看到,许多地方,他老人家在阅读时还用铅笔圈点勾画过。

我们知道,《随园诗话》一书与其他多种的诗话书作,毛泽东从20世纪50年代到70年代,这20多年里,他老人家是反复读过许多遍的。毛泽东对《随园诗话》为什么一直有如此浓厚的兴趣呢?他老人家是怎样阅读袁枚的这部大作的呢?这里笔者再向读者较为详细地介绍一下我们所知道的一些情况。

袁枚所撰的《随园诗话》中,有不少的内容是谈论古诗和创作体会的。作者议论古诗不拘泥于古人,有他自己的独到之处。正如该书校点后记中所说:“他论诗虽重天分,却不废工力;虽尚自然,却不废雕饰。他认为:内容与形式,天分与学力,自然与雕饰,平淡与精深,学古与师心,都是相反相成的,诗人都应该兼收并蓄,不偏不倚地去对待。”毛泽东很爱读古诗,也很爱读古人的谈诗论诗的著作和文章。所以,对《随园诗话》中有关谈论古诗和创作体会的内容,尤其是对作者谈诗论诗的独到之见,他老人家尤有兴趣,在阅读中一一加了圈画。袁枚在《随园诗话》卷一第四十三条中写道:“余每作咏古、咏物诗,必将此题之书籍,无所不搜;及诗之成也,仍不用一典。常言:人有典而不用,犹之有权势而不逞也。”在卷六第四十三条中又写道:“凡作诗,写景易,言情难。何也?景从外来,目之所触,留心便得;情从心出,非有一种芬芳悱恻之怀,便不能哀感顽艳。然亦各人性之所近:杜甫长于言情,太白不能也。永叔长于言情,子瞻不能也。王介甫、曾子固偶作小歌词,读者笑倒,亦天性少情之故。”在卷八第八十条中还写道:“诗人爱管闻事,越没要紧则愈佳;所谓‘吹皱一池春水,干卿底事’也。陈方伯德荣《七夕》诗云:‘笑问牛郎与织女,是谁先过鹊桥来?’杨铁崖《柳花》诗云:‘飞入画楼花几点,不知杨柳在谁家?’”等等。对袁枚的这些议论,不知是与毛泽东本人的诗词创作思想和实践中的感受有相通之处,因此他产生了共鸣;还是因为这些议论有道理,读后能得到启发,能引起思考。反正,毛泽东对书中的这些内容很重视,读得很仔细,阅读时一一作了圈画。

《随园诗话》中,还有一些关于怀古诗的评论,毛泽东在阅读中对此也很为关注。比如《随园诗话》卷六第五十四条,作者是这样写的:怀古诗,乃一时兴会所触,不比山经地志,以详核为佳。近见某太史《洛阳怀古》,将洛下故事,搜括无遗,竟有一首中,使事至七八者。编凑拖沓,茫然不知作者意在何处。因告之曰:“古人怀古,只指一人一事言,如少陵(即杜甫——笔者注)之《咏怀古迹》:一首武候,一首昭君,两不相羼也。刘梦得(即刘禹锡——笔者注)《金陵怀古》,只咏王浚楼船一事,而后四句,全是空描。当时白太傅谓其‘已探骊珠,所余鳞甲无有。’真知言哉!不然,金陵典故,岂王浚一事?而刘公胸中,岂止晓此一典耶?”对袁枚关于怀古诗的这一评论,毛泽东在阅读时都作了圈画。袁枚说的这些怀古诗,毛泽东都读过多遍,有的他老人家在晚年还能脱口一字不差地背诵出来。毛泽东爱读怀古诗,例如李白的《越中怀古》、《夜泊牛渚怀古》,苏轼的《赤壁怀古》,辛弃疾的《京口北固亭怀古》和《登京口北固亭有怀》,萨都剌的《金陵怀古》等等。这些怀古诗,毛泽东在八十高龄时还都能熟练地背诵出来。我们看到,他老人家晚年在练习书法时,常常一面口中背诵、一面手中书写这些怀古诗。他老人家书写的怀古诗墨迹,有不少都被收进北京出版社1993年出版的《毛泽东手书选集》一书。大概是因为他老人家爱读这些怀古诗,并且对怀古诗有所研究的缘故吧,所以,他在阅读袁枚的这些关于怀古诗的评论时显得尤有兴趣。

《随园诗话》中,还有一段关于编选诗集的议论,毛泽东在阅读时也都加了密密的圈点。本书卷十四第二条是这样说的:“选家选近人之诗,有七病焉;其借此射利通声气者,无论矣。凡人全集,各有精神,必通观之,方可定去取;倘捃摭一二,并非其人应选之诗,管窥蠡测:一病也。《三百篇》中,贞淫正变,无所不包;今就一人见解之小,而欲该群才之大,于各家门户源流,并未探讨,以己履为式,而削他人之足以就之:二病也。分唐界宋,抱杜尊韩,附会大家门面,而不能判别真伪,采撷精华:三病也。动称纲常名教,箴刺褒讥,以为非有关系者不录;不知赠芍采兰,有何关系?而圣人不删。宋儒责蔡文姬不应登《列女传》;然则《十七史》列传,尽皆龙逢、比干乎?学究条规,令人欲呕:四病也。贪选部头之大,以为每省每郡,必选数人,遂至勉强搜寻,从宽滥录:五病也。或其人才力与作者相隔甚远,而妄为改窜;遂至点金成铁:六病也。徇一己之交情,听他人之求情:七病也。”袁枚在这里提出的关于历史上选家编选诗集的七种毛病,是有见地的。对此,毛泽东是不是亦有同感呢?这里笔者还不能断言。但是,笔者知道,毛泽东晚年在与身边工作人员谈话中曾表示过对已经出版的一些诗文选本的不满。直到1975年,也就是在他老人家逝世的前一年,一次在与身边工作的同志谈话中,当他得知当时大学文科不讲古诗词曲赋的课,学生不读书,不学习,想学也买不到书的情况时,他老人家还颇有信心地提出了编选诗词曲赋的设想。他说:“现在没有书,咱们搞一部吧,选它五百首诗,五百首词,三百首曲,三十篇赋。”后来因为他老人家一直重病在身,站立、行走都很困难了。所以,这一愿望最终也没有实现。如果要说毛泽东晚年有什么遗憾的话,这不能不说是其中之一。毛泽东在病魔缠身的最后几年,阅读《随园诗话》时对袁枚的这一段话还又圈又画,可见他老人家对作者的这些议论是颇为重视的。如果毛泽东编选诗词曲赋这部书的愿望能得以实现,我想袁枚在这里的议论一定会引起他老人家的足够的重视,袁枚的这“七病”可能就成了他老人家编选诗词曲赋的“七忌”了。

《随园诗话》中,作者还引录了一些诙谐、幽默讽喻深刻的古人诗词,搜集了一些流传于民间的有关诗词的俚俗趣闻。对这些内容,毛泽东在阅读中叶是有极大兴趣的。例如,《随园诗话》卷一第十一条,作者写道:尹文端公总督江南,年才三十,人呼“小尹”。海宁诗人杨守知,字次也,康熙庚辰进士。以道员挂误,候补南河,年七十矣。尹知为老名士,所以奖慰之者甚厚。杨喜,自指其鬓,叹曰:“蒙公盛意,惜守知老矣!‘夕阳无限好,只是近黄昏。’”“公应声曰:“不然;君独不闻‘天意怜幽草,人间重晚情’乎?”这一段话,毛泽东在阅读中都加了圈划。《随园诗话》卷十二第五十条中还有这样一段话:吴江布衣徐灵胎,有《戒赌》、《戒酒》、《劝世道情》,语虽俚,恰有意义。《剌时文》云:“读书人,最不齐,烂时文,烂如泥。国家本为求才计,谁知道,变做了欺人技。三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高弟。可知道《三通》、《四史》是何等文章?汉祖、唐宗是哪一朝皇帝?案头放高头讲章,店里买新科利器,读得来肩背高低,口角嘘唏,甘蔗渣儿嚼了又嚼,有何滋味?孤负光阴,白白昏迷一世。就教他骗得高官,也是百姓朝廷的晦气!”毛泽东在阅读这一段话时,用红铅笔在“剌时文”三字旁边画了粗粗的着重线。类似上述这样的诗词和有关诗词的俚俗趣闻,毛泽东都一一用心阅读。由此可见,《随园诗话》一书毛泽东读得是多么地认真多么地仔细。

毛泽东早在青少年时代,对我国的古典诗词就怀有浓厚的兴趣。他不仅非常广泛地阅读过我国历朝历代的诗词曲赋,而且对诗词的音韵格律方面的著作和研究也非常关注。笔者从他生前的藏书中看到,《诗韵集成》(余照春辑)、《增广诗韵全璧》(冬本斋主人辑)、《声律启蒙》(车万育著)、《佩文诗韵释要》(光绪辛亥年版)、《切韵考》(陈灃撰)、《广韵校本》(周祖谟著)、《说文声类》(严可均撰)等有关音韵、格律方面的著作,都曾让我们找出摆放在他的案头。直至1975年,在党中央关于调整党的文艺政策的指示中,他还特别提到了诗。就在这个指示中,他建议编一本《新诗韵》,专为学习写新诗用韵较广的人使用。《随园诗话》不是音韵学和研究诗词格律的专著,但这部书中却有不少关于音韵学方面的内容。毛泽东所以爱读《随园诗话》,这不能不说是其中的一个原因。不是专著,但是他把它作为学习和研究音韵学的一个读本,这又不能不说是毛泽东读书学习的一个独到之处。我们从毛泽东生前阅读过的几种不同版本的《随园诗话》一书中看到,凡是书中谈到有关音韵方面的段落,他老人家几乎都一一圈画。例如,《随园诗话》卷十二第三十八、第三十九、第四十条,书中是这样写的:

声音不同,不但隔州郡,并隔古今。《谷梁》云:“吴谓善伊为稻缓,淮南人呼母为社。”《世说》:“王丞相作吴语曰:何乃渹?”《唐韵》:“江淮以‘韩’为‘何’。”今皆无此音。

偶见坊间俗韵,有以“真元”通“庚青”者,意颇非之。及读《三百篇》,爽然若失。“山榛”、“湿苓”、“十真”通“九青”。“有鸟高飞,亦傅于天。彼人之心,于何其臻。曷予靖之,居以凶矜”。是“一先”、“十一真”、“十蒸”俱通也。《楚辞》:“肇锡余以佳名”,“字余曰灵均”。“八庚”通“十真”也。其他《九歌》、《九辨》,俱“九青”通“文元”。无怪老杜《与某曹长诗》,“末”字韵旁通者六;东坡《与季长诗》“汁”字韵旁通者七。

余祝彭尚书寿诗,“七虞”内误用“余”字,意欲改之,后考唐人律诗,通韵极多,因而中止。刘长卿《登思禅寺》五律,“东”韵也,而用“松”字。杜少陵《崔氏东山草堂》七律,“真”韵也,而用“芹”字。苏颋《出塞》五律,“徽”韵也,而用“麾”字。明皇《饯王朘巡边》长律,“鱼”韵也,而用“符”字。李义山属对最工,而押韵颇宽,如“东、冬”“萧、肴”之类,律诗中竟时时通用。唐人不以为嫌也。

上述这三条,都是议论音韵的。我们看到,毛泽东在阅读时或者加圈,或者加点,或者画上道道、圈圈、点点,道道画得密密麻麻。从所画的这些圈、点和道中,我们约略可以看出毛泽东对学习音韵学的兴趣。这既是他终身不懈地坚持学习、研究律诗,运用音韵的需要,又从一个小小的侧面反映他攀书山自由采撷、游学海任意探索的广泛的兴趣和爱好,同时也说明他老人家博览群书,孜孜以求,广纳百家,精勤钻研的学习精神极其渊博精深的学识。

《随园诗话》中还收录了一些民间楹联,既诙谐风趣,又警策透彻,它也是毛泽东对这本书格外注意的一个原因。

楹联,也叫“对联”、“对子”,是悬挂或粘贴在壁间、柱上的联语。它要求对偶工整,平仄协调,是我国流传久远而又非常普及的一种诗词形式的演变。我们知道,毛泽东不但爱读古典诗词,而且还非常喜爱楹联,爱读楹联。从青少年时代起,直到生命垂危的最后的岁月,毛泽东对楹联一直有着浓厚的兴趣。他把多种版本的楹联书放在一起对照着读,对比着看。笔者从毛泽东生前的藏书当中看到,有好多种有关楹联方面的书。既有各种不同版本的楹联专著,例如《天下名胜楹联录》、《古今楹联类纂》、《楹联录》、《二知堂联语》、《格言联璧》、《楹联丛话》、《楹联续话》、《巧对录》等。这些专著,有不同刻本的线装本,也有各种不同版本的平装本。除这些专著外,还有《楹联墨迹大观》等碑帖和诸多的书法作品。这些有关楹联方面的书籍、碑帖,毛泽东都看过许多遍,多有圈画,有的还写下了批注的文字。有关这方面的情况,笔者在这里向读者再作些简略地介绍。

毛泽东生前阅读批注过的书中有一部清代出版的《楹联丛话》(梁章钜编著),这部《楹联丛话》中收录了云南昆明池大观楼一长达180字的楹联,上联是:“五百里滇池,奔来眼底。披襟岸帻,喜茫茫空阔无边。看东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素。高人韵士,何妨选胜登临。趁蟹屿螺洲,梳襄就风鬟雾鬓;更蘋天苇地,点缀些翠羽丹霞。莫孤负四围香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳。”下联是:“数千年往事,注到心头。把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在。想汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊。伟烈丰功,费尽移山心力。尽珠帘画栋,卷不及暮雨朝云;便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。”这对联句是清代康熙年间孙髯题写的,联字为陆树堂所书。毛泽东在阅读这对联句时,在下联的“叹滚滚英雄谁在”、“伟烈丰功,费尽移山心力”等句每个字旁边都用铅笔画上了圈。在“尽珠帘画栋,卷不及暮雨朝云;便断碣残碑,都付与苍烟落照,只赢得几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。”等句旁都画上了粗粗的曲线,每一句末,有的画了两个圈,有的画了三个圈。对孙髯写的这对联句,据说阮元(号芸台)先生任云南总督时,曾对其作了修改。阮芸台修改后的这一长联,《楹联丛话》也收了进来。修改后的长联,毛泽东阅读时也很用心,并将修改前后的两副长联一一对照,凡是阮元修改的字句,他都画上了着重线。毛泽东生前阅读过的书中,还有一部平装本《楹联丛话》(商务印书馆1935年4月出版),毛泽东在阅读这部《楹联丛话》的时候,对前面说到的孙髯写的长联及阮元修改的地方又一次用铅笔作了圈画,同时还写下了一些批注的文字。作者在书中说:“惟云南省城附郭大观楼,一楹帖多至一百七十余言,传诵海内。”毛泽东阅读时挥笔在这句话旁边写下批注:“一百八十字”。在“传诵海内”四字旁还画上了曲线。孙髯写的长联确是一百八十字。显然,毛泽东认为作者说的“一百七十余言”不准确,所以,他即写了这样的批注。作者梁章钜在书中还写道:“究未免冗长之讥也”。毛泽东认为这话说得也不妥当,所以,他老人家读后就在书的天头和行间写下了一段批注:“从古未有,别创一格,此评不确。近人康有为于西湖作一联,仿此联而较短,颇可喜。”大概是因为康有为的这一联“颇可喜”,所以毛泽东一直把它留在记忆中。因此,他在批注中接着写道:“记其下联云:‘霸业烟销,雄心止水,饮山水绿,坐忘人世,万方同慨顾何之。’康有为别墅在西湖山上,联悬于湖中某亭。”康有为的这一联多达七十六个字,上联是:岛中有岛,湖外有湖,通以州折画桥,览沿堤老柳,十顷荷花,食莼菜香,如此园林,四洲游遍未尝见。下联为:霸业销烟,禅心止水,阅尽千年陈迹,当朝晖暮霭,春煦秋阳,饮山水绿,坐忘人世,万方同慨更何之。他老人家凭记忆写下的下联,虽有漏字,但也能看出他对此联是一直熟记在心的。我们知道,建国以后,毛泽东多次去杭州,他的住处就在西湖边上,依山傍水。他老人家喜爱爬山,也常有兴致地游览西湖。听说,每游西湖,都要提到康有为这一“颇可喜”的楹联。有时他老人家还用此联来考身边的工作人员,因为一般的同志都不太注意楹联,所以往往都回答不出来。他老人家也因此常常给身边的同志有声有色地背诵此联。晚年练习书法时,他老人家还很有兴致地信手挥毫书写熟记在心中的这一长联。有一份墨迹已被选入《毛泽东手书选集》(北京出版社,1993年9月出版)一书。我们从他老人家的这幅流畅自如、豪迈雄健的墨迹中,也能约略看出他对这一长联的喜爱。毛泽东在在读这部平装本的《楹联丛话》时,对阮芸台改过的长联,在“凭栏向远”、“波浪”、“金马”、“碧鸡”、“盘龙”、“惜抛流水光阴”、“衬将起苍崖翠壁”、“早收回薄雾残霞”、“便藓碣苔碑”、“一片沧桑”等改动的字句旁也都用铅笔画上了竖道。在改动的楹联末尾处,还写下了一条批语:“死对,点金成铁。”

我们从毛泽东生前阅读批注过的图书中,还看到一部《两般秋雨庵随笔》(清代梁绍壬撰),这部八卷本的笔记,主要记载的是文学故事、诗文评述和风土名物等。它是毛泽东生前爱读的又一部笔记文体的著作。这部书中也收录了阮元改过的上述的长联。毛泽东在读到此联时,又写下批注:“此阮元改笔,非尽原文。”这说明,原联和阮元修改的长联,毛泽东是一直记忆在心的。

以上说到的三部书中收录的孙髯写的长联及阮元修改的此联,毛泽东都有圈画和批注,这就可以说明,这一长联,他至少读过三遍。每次读,每次都浓笔圈画,还写批注。我们从圈画的种种标志和批注的文字中,可以看出毛泽东对这一长联是多么地欣赏,多么地喜爱。

笔者在毛泽东生前的读书登记中,还有这样的记载:1973年4月30日,毛泽东要读梁章钜辑录的《楹联丛话》。我记得,当时主席书库里藏放的《楹联丛话》,字比较小,笔者就即到中央办公厅图书馆借来一部。这部《楹联丛话》是道光庚子(1840年)春刻,线装本,一函四册。书送给主席之后,他老人家一直放在游泳池住地的书房里。我们知道,后来他老人家在病中还时常翻阅各种楹联书籍。

从上面的介绍中,我们约略可以看出,毛泽东晚年用“对照、对比、研究”方法读楹联书籍的情形。我们知道,《楹联丛话》至少有三种版本,实际上不止这三种版本,因为笔者从他老人家生前在游泳池和丰泽园的藏书中,还看到其它的版本,例如道光庚子(1840)年桂林署斋刻本等。从在商务印书馆1935年4月出版的《楹联丛话》上的批注来看,毛泽东阅读这部书时间大致是在50年代。说到50年代毛泽东阅读《楹联丛话》的事,当年毛泽东要读这部书亲手写的一张字条,至今笔者还一直珍藏着。这张字条正面不知是哪部书的一份《勘误表》,宽约7.5公分,长约10公分。毛泽东在这张《勘误表》的背面写的是:“梁章钜:楹联丛话”毛泽东的字是按竖写的格式用铅笔写的。“梁章钜:”三个字和冒号在右边,“楹联丛话”四字在左边。这张小小的字条,是50年代毛泽东要读《楹联丛话》的真实的记录。从50年代到70年代,时间跨越二十多年。直到1973年4月30日,他老人家已近80高龄时,而且身体多病,还再次要读《楹联丛话》。所以,笔者认为,《楹联丛话》也是毛泽东一生中比较爱读的一部书。

毛泽东对楹联的喜爱,从他读《巧对录》一书中也可以看得出来。《巧对录》是清代梁章钜辑录的古今有趣楹联的一部专著。这部书中有的联语意境别致,对仗工整,遗词造句生动有趣,毛泽东很喜爱。例如,《巧对录》中有一则,说有一个人徘徊溪畔,心中想到一联:“独立小桥,人影不随流水去”,可是这个人很久都想不出下一联来。这个人的朋友知道后替他想出了下联:“孤眠旅馆,梦魂曾逐故乡来”。本书中另一则,上联云:“杨柳花飞,平地里滚将春去”;下联对道:“梧桐叶落,半空中撇下秋来”。《巧对录》中还有一则写道:有一位教书先生病重,守护他的两个学生在低声商讨说:“水如碧玉山如黛”,下联应如何对?学生以为他们商讨声音很小,先生不会听到,谁知先生听到了。先生说可对“云想衣裳花想容”。说罢,先生就闭目死去了。这几则对子,毛泽东在阅读中都加了圈点,在书的天头上还画了圈记,表示他对这些对子的心里的赞叹。

因为毛泽东喜爱楹联,爱读楹联,所以,在读《随园诗话》时,对这部书中谈到的有关的对联显得分外注意,阅读一则,圈画一则。例如,《随园诗话》卷一第二十四条中写的征求戏台的对联。姚念兹集唐句云:“此曲只应天上有;斯人莫道世间无。”又,张文敏公戏台集宋句云:“古往今来只如此;淡妆浓抹总相宜。”苏州戏馆集曲句云:“把往事,今朝重提起;破工夫,明日早些来。”这些联语,既幽默,又贴切。毛泽东阅读时很有兴致。本卷第四十五条还有这样一段:“……‘学然后知不足。’可见知足者,皆不学之人,无怪其夜郎自大也。鄂公《题甘露寺》云:‘到此已穷千里目;谁知才上一层楼。’方子云《偶成》云:‘目中自谓空千古;海外谁知有九州?’”毛泽东在阅读中,在这些联句旁都划上了道道。又如《随园诗话》卷十二第四十一条说:“沈总宪近思,在都无眷属,项霜泉嘲之,云:‘三间无佛殿,一个有毛僧。’鲁观察之裕,性粗豪而屋小,署门曰:‘两间东倒西歪屋;一个南腔北调人。’薛征士雪善医而性傲,署门曰:‘且喜无人为狗监;不妨唤我作牛医。’”《随园诗话》中类似这样的楹联还有不少,毛泽东在阅读中多有圈记。从各种圈点和勾画的标志中,我们可以看出,他老人家在阅读这些楹联时,看得仔细,读得认真,表现出了很大的兴趣。毛泽东晚年之所以还要读新印的大字本《随园诗话》,这大概与他老人家对楹联的喜爱也有很大的关系。说到毛泽东晚年喜爱欣赏楹联,笔者在这里再介绍一点当时的见闻。

前面已经介绍过,毛泽东晚年有一段时间对字帖产生了浓厚的兴趣。在他老人家阅看过的数千种字帖中,有关楹联的碑帖、墨迹等,笔者当时记录有:

《名人行楷书楹联》丁鹤庐辑西冷印社书店1934年版 2册

《名人隶书楹联》丁鹤庐辑西冷印社书店1934年版 2册

《名人篆书楹联》丁鹤庐辑西冷印社书店1934年版 2册

《楹联》 第一辑有正书局1921年版 上、下册

《楹联》 第二辑有正书局1920年版 1册

《古今楹联汇刻》 1——12册

《楹联墨迹大观》高野侯辑中华书局1928年8月版 1——9册

《楹联墨迹大观》高野侯辑中华书局1928年8月版 1——10册

《楹帖大观全集》神州国光社1914年4月版 上、下册

《楹联》 1册

《碑联集拓》上海艺苑真尝社印行 1——4册

《曾宾谷章口三联句》 1册

当然,这份记录是不完全的。它也不是毛泽东阅看过的楹联字帖的全部。

上述这份记录中列举的楹联碑帖、墨迹,一直与其它的字帖、图书等一起存放在游泳池会客厅里。笔者看到,《楹联墨迹大观》中还有毛泽东当时阅看用红铅笔画的圈记,一共有两处。一处是周梦台用隶书写的:“读书真是福,饮酒亦须才”。这幅楹联的天头上,毛泽东阅看时画了一个大圈。另一处是赵书禾用行楷写的:“与人相见以诚,造物所忌者巧”。毛泽东虽然是一位伟大的领袖,但他无论与哪方面的人士相见,总是以诚相待,用真诚的情感和行动来赢得对方的信赖。大概正因为他自己就是这样的人,或者是赞同、或者是赞赏,所以,他在阅看这副楹联后用红铅笔在字上方重重地画了两个大圈。论书法艺术,笔者认为,这副楹联的行楷墨迹还不能说有怎样高的水平。它之所以引起毛泽东的兴趣,主要的还在于其内容。我们知道,毛泽东晚年看字帖,不光是欣赏书法艺术,而且还在欣赏书写的内容。他老人家是在看字帖,也是变换形式在看书。既从中得到很大的艺术享受,也从中得到很大的精神享受。对于这一点,笔者在前面的文字中已经说过了。毛泽东晚年阅画过的这部《楹联墨迹大观》,现在也还收藏在中南海故居里。

正因为《随园诗话》中有许多诙谐风趣,警策透彻的楹联;亦有不少流传于我国民间的有关诗词的俚俗趣闻;还有许多诙谐、幽默、讽喻深刻的古人诗词以及作者本人对一些古诗词的独到的议论和评论,等等。所以,毛泽东晚年阅读《随园诗话》,就好像是在欣赏古人诗句,就好像是在品味名人联语,就好像是在静听民间趣闻,就好像是在阅读诗词评论,就好像是在阅读随笔漫谈。笔者认为,毛泽东晚年阅读《随园诗话》,就如同读中国著名的五部古典小说那样,是从不同的视角去阅读的。他或者从欣赏古人诗句的视角,或者从品味名人联语的视角,或者从了解民间趣闻的视角,或者从诗词评论的视角,或者从随笔漫谈的视角,等等。同样的一部书,他是从不同的视角去阅读,去理解,去认识,去品味,去欣赏的。所以,直到晚年,他老人家还一遍又一遍地阅读新印的大字线装本《随园诗话》。

《读<随园诗话>札记》是毛泽东晚年在读新印的大字线装书《随园诗话》时,要读的又一部重新排印的大字线装书。

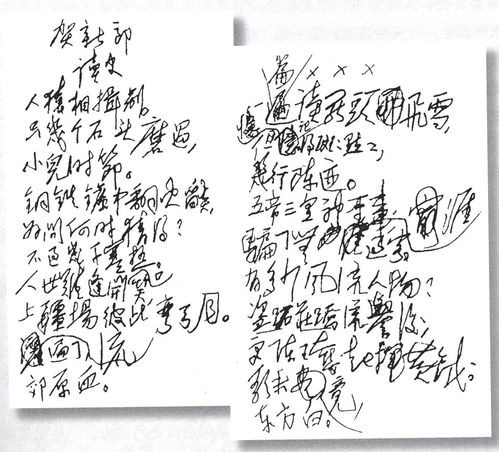

《读<随园诗话>札记》印成大字线装书送给主席之后,主席多次阅看。有一部四个分册的封面上,他老人家都用红、黑两种铅笔画了圈。如果说,一个圈表示他读了一遍,那末,两个圈就表示他读了两遍。

毛泽东晚年之所以爱读《读<随园诗话>札记》,这与他爱读《随园诗话》是分不开的。《读<随园诗话>札记》是郭沫若读《随园诗话》一书时“随读随记”的笔记,从某种意义上来说,也可以把它看成是对《随园诗话》的补充和扩展,也可以说它是《随园诗话》的诗话。因为,毛泽东爱读《随园诗话》,所以他在病魔缠身的耄耋之年还一遍又一遍地阅读《读<随园诗话>札记》,这是很自然的。

我们知道,这两部书都一直放在毛主席的身边,有时,我们看到他读《随园诗话》,有时,也看到他读《读〈随园诗话〉札记》。这两部书,他老人家到晚年还对照着看,对比着读,并对书中的有关诗话、楹联、巧对子加以研究。

二、用“对照、对比、研究”方法读中国几种文学史

毛泽东晚年用“对照、对比、研究”方法读过的中国文学史一共有三种:第一种是刘大杰著的《中国文学发展史》修订本上册(上海人民出版社1973年2月出版),《中国文学发展史》中、下册(中华书局中册1962年9月出版,下册1963年7月出版);第二种是北京大学中文系1955级集体编的《中国文学史》(人民文学出版社 1959年9月出版,修订本,1-4);第三种是北京大学中文系1957级编的《中国文学发展简史》(中国青年出版社1963年出版)。这三种文学史都是由我们印成大字线装本送给毛主席读的。

笔者在这里着重说说读刘大杰著的《中国文学发展史》有关的一些情况。

刘大杰著的《中国文学发展史》(上、中、下)是中华书局60年代初期出版的,上、中、下册都印成了大32开、精装本。孙琴安的回忆文章这样写道:“当时毛泽东已读过刘大杰的有关《胡笳十八拍》的文章,也读过他写的《中国文学发展史》,认为他这套文学史还算是比较好的,基本上能自圆其说。”(《文艺报》,1991年12月28日。)刘大杰及其夫人李辉群都是郁达夫的学生。刘大杰早年曾从事小说创作,后来则倾心于中国古典文学的教学与研究,撰有《中国文学发展史》、《<红楼梦>评论论集》等著作多种。毛泽东曾在北京接见过刘大杰,并与刘大杰,冯友兰三人合过影。60年代,毛泽东有一年在上海过“五.一”国际劳动节时,也曾接见过刘大杰。但由于当时被接见的人多,毛泽东与刘大杰未能好好交谈。1965年6月20日,毛泽东在上海西郊的一座别墅专门接见了刘大杰。对于这一次的接见,有关回忆文章是这样记述的:

当刘大杰走进别墅时,只见毛泽东正坐在藤椅上。原来是毛泽东要接见他,这是他所没有想到的,他又惊又喜,忙迎了上去。

香烟摆在小桌上,两边各放一只藤椅,刘大杰就在毛泽东对面坐下。他生于1905年,比毛泽东小12岁,辈份要晚些,所以开始有些拘束。后来他见毛泽东很随便,也就随便起来,他从桌上拿起一只烟。毛泽东风趣地说:“你还会抽烟哪”。

刘大杰抽完了,又拿起一支烟,毛泽东笑着说:“你烟瘾还不小哪。”随后又问:“你是什么地方人?”

刘大杰用不是太重的湖南口音说:“巴陵人。”

毛泽东听罢,立刻朗声吟道:“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。”背诵了杜甫《登岳阳楼》的全诗,并开始了对文学的谈论。

当时刘大杰就蔡琰的《胡笳十八拍》问题,正与郭沫若进行争鸣,又为中国文学的现实主义问题,与矛盾展开讨论,而毛泽东对这些都注意到了,幽默地对他说:“你现在和沫若不睦,和茅盾矛盾。”

刘大杰不禁笑了。

“你跟前辈的人敢于争鸣,这是好的嘛。”毛泽东鼓励道:“你这个战斗精神,希望能继续发扬下去嘛。你参加百家争鸣,不要怕丢掉名誉地位”。

两人当时谈得比较多的古代作家有陶渊明、韩愈、李商隐等。毛泽东早在湖南第一师范读书时,在国文教师袁仲谦的指导下,曾熟读过韩愈的文章,因此,毛泽东认为韩愈的文章还是写得好的,而刘大杰也认为韩愈的文章写得实在好,非常流畅。

当时他们还谈到李商隐的《无题》诗。毛泽东说:“《无题》诗要一分为二,不要一概而论。”并与刘大杰谈到了李商隐的《行次西郊作一百韵》等诗。在谈到《贾生》一诗时,

毛泽东问:“能背得出吗?”

刘大杰立刻以湖南乡音吟诵道:“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神!”

毛泽东听罢,喟然叹道:“写得好哇!写得好!”

两人当时还谈到了杜牧的诗,刘大杰很推崇杜牧的《河湟》,毛泽东则谈到了杜牧“身败兵家事不期”——即《题乌江亭》那一首。

当时毛泽东还对刘大杰说:“要多商量,宁肯存疑,不要轻易作结论,真理是会越辩越明的,还是要投入到百家争鸣中去。”

这次谈话大约进行了两个小时,到吃午饭时,刘大杰方才离去。(孙琴安:《毛泽东与刘大杰谈古典文学》。载《文艺报》1991年12月28日)

这一次的接见畅谈,进一步加深了毛泽东对刘大杰的了解,也进一步密切了毛泽东与刘大杰的关系。交谈中,刘大杰自然会说到他撰写的《中国文学发展史》一书。

“文化大革命”初期,刘大杰与其他众多的专家、学者、教授等著名人士一样,被诬陷为反动学术权威。1968年10月31日,毛泽东在中共八届扩大的十二中全会开幕会上的讲话中,在说到上海的四位著名大家时,就说到了刘大杰。据有关文献记载,在这次会上,毛泽东着重讲了三个问题,在讲到第二个问题时,毛泽东强调指出:“对于一些学者,所谓学术权威,不要做过分了。冯友兰、翦伯赞,还有吴晗,也还有某种用处。你如果要问唯心主义,要问帝王将相,还得请教他。”毛泽东还提到北京的华罗庚、赵继彬、任继愈,上海的周谷城、刘大杰、谈家桢、苏步青,广州的杨荣国。”毛泽东说,对这些人,“还是要注意调查研究,要重证据,不要重口供,不要打人,不要搞‘喷气式’。”毛泽东的讲话,对冯友兰、华罗庚、周谷城、刘大杰等国内著名的学者,教授起了很好的保护作用。进入70年代,刘大杰根据毛泽东有关的指示、讲话和谈话精神,对他的专著《中国文学发展史》进行一次修改。当时他认为韩愈虽非法家,但也不是醇儒,并以韩愈的《进士策问十三首》之五、《读鹖冠子》、《后汉三贤赞》、《读墨子》、《讳辩》、《毛颖传》等文为证,详加分析,于1975年8月3日极其认真地给毛泽东写了一封长信,提出了自己的观点,恭请毛泽东指正。这时候的毛泽东,病情很重,走不动,动不了,每天都要吸氧,吃饭、饮水也十分困难。除了少量的外事活动外,毛泽东每天能够做的工作主要是批阅一些文件、看书和听读报纸。晚年生活的疲惫、郁闷和孤寂,并没有停止他对中国古典文学的爱好和思维。1976年2月初春,毛泽东带病给上海复旦大学教授刘大杰写了回信:“我同意你对韩愈的意见,一分为二为宜。李义山无题诗现在难下断语,暂时存疑可也。奉复久羁,深以为歉。诗词两首,拜读欣然,不胜感谢。”这封回信成为毛泽东致友人的最后一封信。文字虽然不长,但情真意切,充分表达了毛泽东与刘大杰的笃厚情谊,充分表达了毛泽东对刘大杰和对中国古典文学研究工作重视和支持。毛泽东的关心和支持,为刘大杰进一步修改《中国文学发展史》增添了信心。

刘大杰的修改本上册,由上海人民出版社1973年2月出版。仍是大32开,平装本。此时毛泽东因眼病看这类书很吃力,很困难。1974年9月9日下午,毛泽东要我们将此书印大字线装本,送亲自圈定了字号、字体、版面。

《中国文学发展史》上册线装大字本印制完毕不几天,毛主席又要看北京大学编写出版的《中国文学史》和《中国文学发展筒史》两种文学史。

《中国文学发展史》中、下册印出线装大字本之后,主席彻夜不眠,在闪烁的灯光下,一页一页、一个分册一个分册的凝神阅读。我们知道,主席看书是很快的。刘著中、下册一共印装成74个分册,主席很快就会看完的。

就在刘大杰著的《中国文学发展史》上、中、下册和北大编的《中国文学史》和《中国文学发展简史》三种大字线装本印装完之后大约一年的时间,即1976年3月8日,刘大杰著的《中国文学发展史》(二)重新修改本又送到了毛主席手里,毛主席看到刘著新的修改本(二),又嘱咐我们印大字线装本。刘著上册修改本和没有来得及修改的中、下册,即上、中、下册,已全部印出大字线装本送给主席了,原平装本,加上此次新印的大字本,主席至少全书读过了两遍了,新的修改本(二)又让我们印大字本,可见毛泽东对刘大杰的《中国文学发展》一书的兴趣是多么的浓厚。遵照主席的要求,当天下午,我们即送国家出版局安排重新排印。我们知道,以前新排印的线装大字本文学史,主席全部看完了。修改本(二)又要印大字本,我们仍然要求快些印,印好一分册送一分册。我们知道,刘大杰重新修改本《中国文学发展史》(二)线装大字本样书每个分册边印装边送主席阅看,每天印装成2-3个分册,送给主席,主席很快就看完了。全书印装完毕之时,全书主席也基本上通读了一遍。全书正式印装(带函套的,共2函18册)好了之后,又与前印的几种文学史一样,送给主席2套。我们看到,主席收到全套的刘著修改本(二)之后,还几次重新翻看。

从1974年9月初,到1975年3月底,大约7个月时间,毛泽东先后读了刘大杰修改本《中国文学发展史》上册,北大编的《中国文学史》(1-4册)、《中国文学发展简史》,刘著《中国文学发展史》中、下册(作者没有来得及修改本),到了1976年3月,他老人家已经重病缠身,又重读刘大杰修改本(二)。这从一个侧面告诉我们,毛泽东晚年在全身患有多种疾病的情况下,还仍然关注中国文学史读物的出版和研究。我们经手重新排印的大字线装书,包括这几种中国文学史,主席在中南海游泳池住地,一般都是摆放两套:一套摆放在会见厅的书架上或茶几上;一套摆放在卧室的书架上或床边的小方桌上。休息前后,会见来宾或客人之后,主席随手可以翻看这些新印的大字线装书。上述新印的几种大字本中国文学史,每天就放在他的身边。新印出来的样书印装出一册送一册,书印完了,他也差不多看完。正式新装后的带函套的书,他也会时常翻看。所以,晚年按照毛泽东的要求印制的大字线装书,主席到底看过几遍,笔者也难以说得清楚。我们知道,新印的几种大字本中国文学史,主席都很认真看过多遍,对书中的内容,有赞成,有肯定,有褒奖,有批评,有口头的评议,有文字的记载。当时身边的工作人员曾请示,要不要把他的意见转告有关方面和有关的作者?他很严肃地回答说:不用了,学术问题要百家争鸣。要说是我的意见,人家就很为难了。要照我的意见改吧,人家心里又不愿意。所以还是不要告诉他们为好。再说,我的意见也仅是我个人的看法,是不一定就那么对,还得由实践去检验,由事实去证明啊!当然,这是毛泽东的一种谦虚。这也是毛泽东的一贯做法,笔者知道,50年代报刊上开展的关于逻辑学问题的讨论,60年代报刊上开展的哲学问题、史学问题的讨论等,毛泽东都是这样做的。他支持讨论、辩论,关注讨论、辩论,鼓励讨论、辩论,正方、反方的文章他都看,正方、反方的意见他都听。他也主张百家争鸣,主张学术问题要多讨论。他认为“笔墨官司,有比无好”。(中共中央文献研究室编:《毛泽东书信选集》中央文献出版社2003年版第604页。)问题还在争论中,由我插入一手,似乎也不适宜。”(中共中央文献研究室编:《毛泽东书信选集》,中央文献出版社2003年版,第544页。)他称赞当时“争论繁兴,甚盛世也。” (中共中央文献研究室编:《毛泽东书信选集》,中央文献出版社2003年版,第559页。)对当时“争论繁兴的盛况是十分高兴的。他老人家的这种思想,这种做法,一直保持着,直到生命最后的岁月。

前印的三部中国文学史,加起来有近200万字,还有其他多种大字线装本书刊。毛泽东当时的身体状况是怎样的呢?笔者这里在赘述几句。1974年,毛泽东身体很不好,一个月发过两次高烧,说话也不太清楚。特别是周恩来总理病重于6月住进医院期间,毛泽东的健康状况也越来越差,用8个字来形容,就是“年逾八旬,重病缠身”。8月间,双眼患白内障,右眼为重,左眼为轻。所谓白内障,就是眼球内透明晶体发生浑浊现象,看东西日益模糊。1974年11月,他老人家步履蹒跚,行动艰难,两腿和两脚浮肿得像发面馒头,没有搀扶就走不了路。进入1975年,两条腿时常疼痛,脚也肿得很厉害,行动更加不便。日渐严重的衰老和疾病,使得年逾8旬的老人越来越不“自由”了。1975年4月13日,离开杭州西湖旁的汪庄,走路已十分困难,容颜苍老,说话含混不清。1975年下半年以后,他在床上躺着的时间多,不愿意起来。此时他老人家的健康状况越来越坏,吃药也没有什么效果。7月下旬做白内障手术,之后,一只眼可看见东西,当时为保护他老人家的视力,除重要文件外,毛主席看文件、看书、看报刊全由身边的工作人员读给他听。进入1976年,毛泽东的健康状况迅速恶化,吃药吃饭都靠人喂,每天只能吃一二两饭,行动走路更为困难,多种疾病折磨使他已经精疲力尽。

毛泽东读经过作者重新修改过的《中国文学发展史》上册、(二),作者没有来得及修改的《中国文学发展简史》,中、下册,读北大编的《中国文学史》、《中国文学发展简史》,以及读其他的新印的大字线装本书刊、文章,就是在这种身体状况下不分白天黑夜阅读的。由于他的身体过于虚弱,两只手颤抖,已经没有举起书籍的力量了,每天、每日、每夜,他借助刚治好的一只眼睛,不停地、无休止地阅读。此时,好像只有读书才能摆脱他内心的痛楚,好像只有读书才能延续他一天一天的生活。在场的人,看见的人,在他老人家身边的工作人员,无不感动,无不敬佩,无不从心里折服!

三、用“对照、对比、研究”方法读《金瓶梅》、《红楼梦》等中国古典小说

毛泽东爱读《红楼梦》、《水浒》、《西游记》、《聊斋志异》和《金瓶梅》等中国古典小说。青年时代读这些小说是在读故事,是一般意义的读书。后来越读越爱读,越读越有兴趣,把读《红楼梦》、《金瓶梅》等小说当成了解封建社会历史来读,把《聊斋志异》当作清朝的史料来读。这时候,毛泽东读中国古典小说已经进入了更高层次了。他读小说就是在读历史,在在读政治,读经济,等等。这是毛泽东读中国古典小说的独到之处。

我们知道,毛泽东读中国古典小说还有一个与众不同的地方,就是常用“对照、对比、研究”的方法来读,从作者写作的时代背景,从作者的写作技巧,从作品的创作主题,从作品的语言和文字等等进行横向的对照、对比,并加以研究。我们从毛泽东先后三次关于对《金瓶梅》、《红楼梦》等小说的评价,可以清楚地看到这一点。

第一次是在1956年2月19日、20日的一次会议上,毛泽东听取国家建筑工业委员会和建筑工业部领导同志汇报时,一上来就问当时参加汇报会的万里同志是什么地方人。万里回答是山东人。毛泽东接着又问:“你看过《水浒传》和《金瓶梅》没有?”万里说没有看过。毛泽东说:“《水浒传》是反映当时政治情况的,《金瓶梅》是反映当时经济情况的,是《红楼梦》的老祖宗,不可不看。”这是毛主席第一次说《金瓶梅》是《红楼梦》的老祖宗,也是毛主席第一次在众人面前对《金瓶梅》的评价。

第二次是1961年12月20日,毛泽东在中共中央政治局常委和中央局第一书记会议上的讲话中,又一次说到《金瓶梅》。毛泽东说:“中国小说写社会历史的只有三部:《红楼梦》、《聊斋志异》、《金瓶梅》。你们看过《金瓶梅》没有?我推荐你们都看一看,这部书写了宋朝的真正社会历史,暴露了封建统治,揭露统治和被压迫的矛盾,也有一部分写得很细致。《金瓶梅》是《红楼梦》的祖宗,没有《金瓶梅》就写不出《红楼梦》。但是,《金瓶梅》的作者是不尊重女性,《红楼梦》、《聊斋志异》是尊重的。”这是毛泽东第二次在众人面前对《金瓶梅》的评价。

第三次是1962年8月11日,毛泽东在中央工作会议中心小组会议上的讲话中也说到了《金瓶梅》。毛泽在讲话中说:“有些小说如《官场现形记》等,是光写黑暗的,鲁迅称之为谴责小说。只揭露黑暗,人们不喜欢看。不如《红楼梦》、《西游记》使人爱看。《金瓶梅》没有传开,不只是因为它的淫秽,主要是它只暴露,只写黑暗,虽然写得不错,但人们不爱看。”这是毛泽东第三次对《金瓶梅》的评价。

从这三次对《金瓶梅》的评价中,我们可以清楚地看到:第一次评价《金瓶梅》,是将《金瓶梅》与《水浒传》和《红楼梦》两部小说进行“对照、对比、研究”,其结论是:《水浒传.》是反映当时政治情况的,《金瓶梅》和《红楼梦》都是反映当时经济情况的。《金瓶梅》是反映宋朝当时社会经济情况的,《红楼梦》是反应清朝当时社会经济情况的,宋朝与清朝相隔好几百年,宋朝远远在前,所以,毛泽东说《金瓶梅》是《红楼梦》的“老祖宗”。第二次评价《金瓶梅》是将《金瓶梅》与《红楼梦》和《聊斋志异》两部小说进行“对照、对比、研究”,其结论是:《金瓶梅》、《红楼梦》、《聊斋志异》,这三部中国小说都是“写社会历史”的,但是,毛泽东认为:《金瓶梅》这部小说“写了宋朝的真正社会历史,暴露了封建统治,揭露统洽和被压迫的矛盾,也有一部分写得很细致。”从都是写社会历史这个意思上来说,从暴露封建统治,揭露统治和被压迫的矛盾来说,毛泽东“对比、研究”的结论是:“《金瓶梅》是《红楼梦》的祖宗,没有《金瓶梅》就写不出《红楼梦》。”至此,并没有完,毛泽东又将《金瓶梅》与《红楼梦》、《聊斋志异》三部小说进行“对比、研究”,在“对比、研究”之后得出结论:“《金瓶梅》的作者是不尊重女性的,《红楼梦》、《聊斋志异》是尊重的。”第三次对《金瓶梅》的评价,是将《金瓶梅》与《官场现形记》、《红楼梦》、《西游记》三部小说进行“对照、对比、研究”,在“对照、对比、研究”之后,得出了上述的评价结论。

笔者这里还想说明的是,从上述毛泽东对《金瓶梅》的三次评价来看,毛泽东在1956年2月之前就看过《金瓶梅》。后来有的中央领导同志问过我:“毛主席晚年是不是天天看《金瓶梅》?”我是毛泽东晚年的图书服务工作人员,我知道,毛泽东在晚年的岁月里还多次读过《红楼梦》、《水浒传》、《西游记》、《聊斋志异》等中国古典小说,但我没有看到毛泽东晚年读过《金瓶梅》,毛泽东也没有向我要过《金瓶梅》。

四、用“对照、对比、研究”方法读《二十四史》

在图书服务工作中,我们知道,毛泽东晚年读《二十四史》,常用这种读书方法。例如,把《前汉书》和《后汉书》放在一起读。看了《前汉书》,又看《后汉书》,读读《前汉书》,又读《后汉书》,把这两种书对照看,对比着读。对《前汉书》中记载的西汉一朝史籍、史实、人物、评价等等内容,文字与《后汉书》中记载的东汉一朝的史籍、史实、人物、评价等等内容、文字,在阅读中进行比较。反复读了这两种书反复研究之后,毛泽东写下批注:“《后汉书》写的不坏,许多篇章,胜于《前汉书》。”

这两种史书相比,毛泽东为什么称赞《后汉书》呢?《毛泽东评说中国历史》一书中对毛泽东的这条批注是这样解析的:

《后汉书》在体侧方面,编次更加周密,且有创新。在思想方面,体现出作者具有进步史观。如对高官侯爵而于当时没有什么贡献的人,便不为之立传。对宦官、外戚的为非作歹、鱼肉人民,表示极端厌恶。而对反对宧官的“党人”的刚强正直、不畏强暴的精神,则加以赞颂。此外,《后汉书》内容详略得当,简明周全,叙事生动。

《后汉书》与《前汉书》相比,不仅在编纂方面做了一些改进,并且在思想观点等方面也胜于《前汉书》。毛泽东批注的《左(雄)周(举)黄(琼)列传》、《苟(淑)韩(韶)钟(皓)陈(寔)列传》、《李(固)杜(乔)列传》,记载的是能够纠正朝政缺失,注意民生疾苦的良臣,或品德高尚、爱抚百姓的贤臣,或敢于同外戚势力作斗争的直臣。这些列传的传文和“论”、“赞”中体现出作者对所传人物的称颂,并且可以看出东汉王朝走向衰亡的原因。

《前汉书》作者班固对历史人物的是非爱憎不象司马迁的《史记》表现得那样强烈,慷慨激昂的议论很少,在思想上表现出保守倾向。班固的《前汉书》宣扬君权神授说,在《高帝纪》中编造了从尧到刘邦的世系,用以说明汉朝与尧既有“五德相生”之运,又有血缘关系。他创立起神秘的唯心主义五闰说。用五德运行规律说明汉朝是按正常顺序出现的,因而是“正统”王朝,并引用大量图谶加以说明。为此,他将秦与王莽的新朝排除在五德运行之外,认为它们如同历法上的闰月一样,是多余的历史存在。

班固在《五行志》、《天文志》中罗列了大量的天人感应现象,与自然灾异对应起来,宣扬天命论。强调封建等级制度不可逾越,为封建制度的合理存在寻找根据。由于《前汉书》充满浓厚的封建正统思想,所以在整个封建社会中一直处于与《五经》相亚的地位,更适应封建统治的需要。

五、用“对照、对比、研究”方法读《南史》和《北史》

在图书服务工作过程中,我们还看到,毛泽东有时候还把《南史》和《北史》对照看,对比着读。他说:“《南史》和《北史》的作者李延寿,就是倾向统一的,他的父亲李大师也是搞历史的,也是这种观点。这父子俩的观点,在李延寿写的《序传》中说得十分明白。”(芦狄:《毛泽东读二十四史》,《光明日报》1993年12月20日)毛泽东还把《南史》和《北史》与《旧唐书》相比较。他说:“《南史》、《北史》的作者李延寿有倾向统一的思想,比《旧唐书》更好些。”(王子今:《毛泽东与中国史学》,中共中央党校出版社1993年版第233页。)

李延寿的《南史》和《北史》,与记述同时代的八代史书和其他一些史著相比较,在撰述指导思想和编写方法上有着明显的长处。其中很重要的一点是倾向统一的历史思想。其表现为:一是取消了南北朝史学家关于《岛夷传》和《索虏传》的习惯做法和传统称谓。“岛夷”和“索虏”是南北朝时期,南朝和北朝各自的史书中,对对方的一种贬称。这种现象说明修史者神囿于历史偏见而缺乏‘大一统’的思想。李延寿对南北政权同等看待,在《北史》中称南朝则书其国号和皇帝的庙号或谥号,在《南史》中对北朝也用同样称谓方法。二是南北交兵不详载。由于南北朝时期战争频繁,并且交战双方“各自夸胜讳败”,往往造成严重失实,这在“八书”中多有反应。李延寿写南北二史时采用取“八书”之同而去其异、存其略而删其详的做法。

倾向统一的思想,是李延寿父子俩的共识。李大师很早就立下撰写南北朝史的志向,这主要由于他认为南北朝时期长期分裂,南北对峙,南朝的史书称北朝为“索虏”,北朝的史书称南朝为“岛夷”。同时,双方在修史时都详记本国史事而略记他国史事,又往往失实。因此常欲改正“八书”的上述弊端,撰写南北史。

李延寿及其父李大师撰写的《南史》和《北史》,是中国史学史上第一次分别把南朝和北朝各代历史贯穿起来的两部史著。虽然南北二史有着诸如只有纪、传而无志,人物列传重重现象,增补的内容有的荒诞不经等缺憾,但与八代史书相比,却有许多优长,更重要的是它的倾向统一的思想,具有积极的历史意义。(《毛泽东评说中国历史》,吉林人民出版社1998年版,第42页—43页。)

读了《宋史》和《明史》,毛泽东对这两种史是不满意的。他认为:这两种史写的芜杂。读了《旧唐书》和《新唐书》,毛泽东认为:《旧唐书》比《新唐书》好,《旧唐书》简单而材料多确切,《黄巢传》和《新唐书》也有不同。(芦狄:《毛泽东读二十四史》,《光明时报》1993年12月20日。)

六、用“对照、对比、研究”方法读《三国志》和悲松之注

毛泽东读史,不仅把两种和多种史书对照着看,对比着读,而且对各种史书上的注释文字也都对照着看,对比着读。并加以研究。例如,他把《三国志》和裴松之注放在一起对照、对比着读。他在读完裴松之注《三国志》之后,他认为:“裴松之注三国,有极大的好处,有些近于李贤,而长篇大论搜集大量历史资料,使读者感到爱看。‘青出于蓝而胜于蓝’,其此之谓欤?譬如积薪,后来居上。章太炎说,读三国要读裴松之注,英豪巨眼,不其然乎?”很显然,毛泽东对裴松之注《三国志》很为称赞。

裴松之的注文除了对《三国志》的文字加以释解,即字音、文义、名物、地理、典故等方面的内容外,补充了大量的史事。如《三国志·魏书·武帝纪》和《任峻传》关于曹魏屯田制的记载,都非常简略,裴注补入大量文字,较为详细地记述了屯田的背景、目的、效果、更为重要的是,注中引王沈《魏书》记载的屯田令的令文,其中有关于对屯田之外的土地征收租调的数量规定。又如在《杜夔传》中注补马钧小传,记述马钧的平生事迹及发明创造,使这位有名的科学家未被埋没于世。

《毛泽东评说中国历史》一书说:“裴松之注《三国志》,旁征博引,所据资料210多种,对36万余字的原书补充了32万多字。它不仅补充大量史事,订正了许多讹误,保存了当时能够见到而后来散佚的珍贵资料,并且开创了历史注释的新途径,改变过去注史只重文字训诂、释名,而在解释文字的同时,补充史实,汇集异同,考辨真伪,进行评论。……

《三国志》裴注与原书具有同等价值,是研究三国历史的珍贵史料。读《三国志》,确实不能不读裴松之的注文。”(《毛泽东评说中国历史》,吉林人民出版社1998年版,第39页。)

七、多读书、广读书,在书山学海里调查研究

调查研究方法是毛泽东生前大力倡导,并终身躬行的一条行之有效的工作方法。这里说的调查研究,不是深入实际,深入农村,深入工厂、学校,深入街道、社区去调查研究。而是深入书山学海、深入浩瀚的史籍中去调查研究,就是多读书,广读书,读书多。在书海里调查,在书海里研究,毛泽东在读史过程中,对书中的人物、纪事、评论、评价等等,不是书上怎样写的,他就怎样信,他就怎样说。而是把载有此相同内容的书都找出来,一种一种地读。前人写的,后人写的;前人的注释,后人的评论,等等,相关的书都找来读。用马克思主义的立场、观点和方法,去分析,去研究。这也是毛泽东终身践行的一种独到的读书方法。

毛泽东说过:“一部《二十四史》大半是假的,所谓实录之类也大半是假的。但是,如果因为大半是假的就不读了,那就是形而上学。不读,靠什么来了解历史呢?反过来,一切信以为真,书上的每句话,都被当做证实历史的信条,那就是历史唯心论了。正确的态度是用马克思主义的立场、观点和方法,分析它,批判它。把被颠倒的历史颠倒过来。”(芦荻:《毛泽东读二十四史》,《光明日报》1993年12月20日。)

就《二十四史》大半是假的问题,毛泽东举出了如下的理由和例证,加以说明。他曾对芦荻老师说过:一部二十四史,写符瑞、迷信的文字,就占了不少,各朝各代的史书里都有。像《史记·高祖本纪》和《汉书·高帝纪》里,都写了刘邦斩白蛇的故事,又写了刘邦藏身的地方,上面常有云气,这一切都是骗人的鬼话。而每一部史书,都是由继建的新王朝的臣子奉命修撰的,凡关系到本朝统治者不光彩的地方,自然不能写,也不敢写。如宋太祖赵匡胤本是后周的臣子,奉命北征,走到陈桥驿,竟发动兵变,篡夺了周的政权。《旧五代史》(宋臣薛居正等撰)里却说,他黄袍加身,是受将士们“擐甲将刃”、“拥迫南行”被迫的结果,并把这次政变解释成是“知其数而顺乎人”的正义行为。同时,封建社会有一条“为尊者讳”的伦理道德标准,凡皇帝或父亲的恶行,或是隐而不书,或是把责任推给臣下或他人。譬如,宋高宗和秦桧主和投降,实际上,主和的责任不全在秦桧,起决定作用的是幕后的高宗赵构,这在《宋史·奸臣传》的《秦桧传》里,是多少有所反映的。(芦荻:《毛泽东读二十四史》,《光明日报》1993年12月20日。)毛泽东认为,洋洋4000多万言的《二十四史》,写的差不多都是帝王将相,人民群众的生活情形、生产情形,大多是只字不提,有的写了些,也是笼统地一笔带过,目的是谈如何加强统治的问题,有的更被歪曲地写了进去,如农民反压迫、剥削的斗争,一律被骂成十恶不赦的“匪”、“贼”、“逆”。毛泽东认为,这是最不符合历史真实的假话。毛泽东这样说,这样看,这样认为,是在作了大量的调查研究之后,也就是在读了全部二十四史、《资治通鉴》、《续资治通鉴》、《纲鉴易知录》、各朝纪事本末、《续通鉴纪事本末》。他说过:看完《元史》,再看《通鉴纪事本末》,而后读《续通鉴纪事本末》。除了读这些大部头的史籍之外,他还读了大量的稗官野史、各种历史通俗演义、笔记小说、札记、随笔等等之后才得出来。毛泽东在书籍、知识的宝库里调查研究很广泛、很勤奋、很下功夫,几十年不止,几十年不倦。他曾说过:历史书籍要多读,多读一本,就多了一份调查研究。他生前还对身边的工作人员说过,“一定要好好地读历史,要认真地读《资治通鉴》、《二十四史》,但要用马克思主义的立场、观点和方法读,否则就读不好,弄不清历史发展的头绪。他认为,书读得多了,又有正确的立场和观点,进行分析、判断和推理,就会少失误、少上当、少受骗;就会尊重历史、维护历史,把被颠倒的历史重新颠倒过来,恢复历史的本来面目。

(作者系毛泽东晚年图书服务管理工作人员、中共中央办公厅老干部局原局长。本文节选自作者撰写的《毛泽东读书十法》,中央文献出版社2013年版,2023年9月第7次印刷,第125—161页。)