近期有一篇《抉择:1949年的中国知识分子》的旧文,在某平台上被新媒体账号频繁转发。文章高度评价了国民党政权1949年逃台期间,对于中国文物和人才的掠夺式“抢救”。文章这样写到:“最为无价的是,其‘抢救’走了胡适、傅斯年、罗家伦等这些当时中国最著名的知识分子。正是这些知识分子,在风雨飘摇之际,在偏安一隅的孤岛上,让中国文化一脉相传。”

难道历史真的如他们所说的这样吗?

一、中国文化真的是依靠少数的逃台知识分子才“一脉相传”的吗?

我们且顺着文章所列举的“正面典型”,看看这些选择离开祖国的知识分子的后续故事。

胡适曾经是新文化运动的旗手之一,在大陆的三十年可谓是著作等身,然而1949年以后的学术作品锐减。更有甚者,表面上标榜“自由主义”的胡适,却在50年代先后接受国民党4.5万美元润笔费,在报上发表反华反共文章,乃至于预言“西藏必不可能统一”,结果因此还成为了收入《毛泽东文集》的反面教材——

【再讲一个中国人的议论。此人在台湾,名为胡适。他讲,据他看,这个“革命军”(就是叛乱分子)灭不了。他说,他是徽州人,日本人打中国的时候,占领了安徽,但是没有去徽州。什么道理呢?徽州山太多了,地形复杂。日本人连徽州的山都不敢去,西藏那个山共产党敢去?我说,胡适这个方法论就不对,他那个“大胆假设”是危险的。他大胆假设,他推理,说徽州山小,日本人尚且不敢去,那末西藏的山大得多、高得多,共产党难道敢去吗?因此结论:共产党一定不敢去,共产党灭不了那个地方的叛乱武装。现在要批评胡适这个方法论,我看他是要输的,他并不“小心求证”,只有“大胆假设”。[注1]】

傅斯年赴台后首先受命担任台湾大学校长,然而在他履新后仅三个月,就发生了震惊中外的“四六事件”——国民党军警攻入台大,抓捕了100多名爱国学生,并先后处决7人——曾经的五四运动学生领袖傅校长,最终也只是选择了明哲保身。次年,傅斯年便在台湾省议会答复“教育质询”时突患脑溢血逝世。

罗家伦也是五四运动的学生领袖,但是比起好友傅斯年等更加醉心政治,政客的成分远强于学者。罗家伦早在大革命时期就已投靠蒋介石,支持过“四一二”反革命政变、吹捧过希特勒的《我的奋斗》……逃台后的1952年,罗家伦奉蒋介石旨意推行汉字简化方案,谁知碰巧对岸大陆已经开始简化字运动,反而因此被一百多位“议员”攻击为“通共匪谍”,只好就此作罢。

二、大陆的知识分子从此就一事无成?

文章中还有段这样的描述,好像留在大陆的知识分子从此就一事无成了:“冯友兰、汤用彤、陈垣、金岳霖等,这些留下来的大大小小知识分子都以改造对象的身份公开发表自我批判的文字。他们对自己过去所受的教育、所作出的成就进行全面的否定。此后几十年内,学术研究活动一直处于‘失语’状态。而这些知识分子自然不能幸免被被批判的命运。”

以上文中说到的陈垣为例,陈垣先生作为资深的大学校长、中央研究院的院士,自然是重中之重的“抢救对象”,但陈垣丝毫不为所动。1949年5月17日,他在《人民日报》发表了《给胡适之一封公开信》,“来了新的军队,那是人民的军队;树立了新的政权,那是人民的政权;来了新的一切,一切都是属于人民的。……活了七十岁的年纪,现在才看到了真正人民的社会,在历史上从不曾有过的新的社会。”

他在表达拥护新政权的同时,劝告胡适能够“回到新青年的行列中来”。

陈垣先生对中国共产党的拥护,对新中国建设事业的拥护,不仅有言语上的公开表态,而且在行动上紧紧追随。亲历新中国成立前后的形势变化,对比国、共两党主政下的社风民情,陈垣长期压抑的政治热情被重新点燃了。“我以前没有看过好的政治,就以为凡是办政治的就办不好,就令人失望,于是只好采取消极的办法,对政治不闻不问。”

“现在不同了,从解放以后,我静心的观察政府的一切措施,一切法令,真是基本上和从前不同了。不用说别的,就看见他们提倡艰苦朴素的作风,没有一点奢华享受的喜气,已经是从前所没见过的。”】

1951年5月,陈垣受命担任西南土地改革工作团的总团长,他不顾体弱年迈,在四川巴中地区四处走访,所见所闻让他“思想上起了阶级的变化”“认识了群众伟大的创造力”,他认为,所谓“超政治”“超阶级”的学术生活是不切实际的。

1955年,老朋友、清华大学副校长刘仙洲教授以65岁高龄入党,点燃了陈垣加入党组织的信心。1956年,他发表了一篇文章,叫做《我对知识分子的意见》,表示希望在有生之年能够参加到共产党的行列。到了1958年他就正式提出了入党要求。1959年1月28日,北师大人事处、校长办公室支部召开支部党员大会,讨论并接受陈垣入党。

1949年年底至1951年年底,成千上万的知识分子参加了土地改革。它促使知识分子自觉、自愿地审视自我,思想上感情上主动向中国共产党靠拢,认同并且接受了马克思主义意识形态的指导地位。情感上的认同也激发了学习上的动力。中国知识界还兴起了一个学习马克思主义的热潮,通过学习,大多数知识分子具有了一定的马克思主义基础知识,并就如何运用马克思主义指导研究,进行了卓有成效的探索。随着马克思主义的观点与方法的广泛使用,在组织建设、理论学习、学术工作等各个方面,都迅速取得了丰硕的成果。

冯友兰陆续出版了七卷《中国哲学史新编》;汤用彤发表了《魏晋玄学论稿》,并留有遗稿《汉文佛经中的印度哲学史料》和《汉文印度佛教史料选编》;金岳霖完成了《罗素哲学批判》和《知识论》;陈垣则负责点校二十四史项目组的五代史部分……

上面提到的陈垣先生参与的点校二十四史项目,正是新中国成立之后的一个大兵团作战项目。1958年开始,由毛泽东主席指示,周恩来总理亲自部署,由中华书局组织全国百余位文史专家,开始了对二十四史和《清史稿》进行系统地整理和标点校正工作。“二十四史”是中国历代二十四部纪传体史书的总称,总计3213卷,约4000万字。此前只有乾隆武英殿本、商务印书馆百衲本两种版本,既无断句,更无标点,对于初学者来说有很大的障碍。

标点廿四史清史稿同人合影(中华书局提供,题字者启功)

我们今天看到的许多古籍著作,都是这样由国家组织各地文史学者通力协作而成的。如人民文学出版社先后整理出版的《水浒传》《三国演义》《红楼梦》《西游记》《儒林外史》;如古籍出版社校注出版的《资治通鉴》《续资治通鉴》;乃至于《全唐诗》《全宋词》《全元散曲》《文苑英华》《艺文类聚》《太平御览》《册府元龟》《永乐大典》等大型古籍皆是如此。[注2]

此外,更有通过考古发现整理的甲骨文金文、云梦睡虎地秦简、银雀山汉墓竹简、马王堆汉墓帛书、敦煌吐鲁番文书等宝贵的史料发现。这些华夏先民留给这块土地的历史瑰宝,都给大陆文史学界带来了无穷无尽的学术灵感,激发着一次次新的思想碰撞。归根到底,中国文化的载体始终是中国最广大的人民,试图离开这片土地、离开广大人民的文化,最终也只能沦为无源之水、无本之木。

三、60位院士选择留在新中国,2290名海外学者归国,1亿人口脱盲

随同国民党赴台的知识分子群体,有的是阶级、理念不同的,有的是随波逐流的,有的甚至是受到胁迫不得不离开。然而,据统计,1948年当选的“国立中央研究院”第一届81名院士中,有近60人选择了留在大陆,或在新中国建立之初回到大陆。还有一点则是,大量留学海外的中国知识分子们,先后响应新中国号召,排除万难回归大陆。

1949年12月,周恩来总理通过北京人民广播电台,代表中国共产党和中央人民政府,邀请在海外的留学生回国参加新中国建设。据统计[注3],自1949年8月至1956年10月,先后有约2290名海外学者选择了归国。这其中有物理学家钱学森、邓稼先、赵忠尧、程开甲、谢希德、朱光亚、黄昆、梁思礼等,有地质学家李四光,有数学家华罗庚、郭永怀,有化学家傅鹰,有生化学家钮经义,有大气物理学家叶笃正,有材料学家师昌绪,有建筑学家吴良镛……这批海外留学的知识分子,绝大多数是学习自然科学与工程技术的,对于百废待兴的新中国来说,正是雪中送炭。

然而在当时的中国大陆,无论是研究条件还是生活水平,不但与发达国家相比有着巨大的差距,也未必比得过席卷了大量资金的国民党台湾政权。对每一个回归中国大陆的海外知识分子来说,这个选择都意味着一条最艰难的道路。而支持他们迎难而上的动机,也许正如朱光亚等51名留学生在《给留美同学的一封公开信》中写到的——

【同学们,我们都是在中国长大的,我们受了20多年的教育,自己不曾种过一粒米,不曾挖过一块煤。我们都是靠千千万万终日劳动的中国工农大众的血汗供养长大的。现在他们渴望我们,我们还不该赶快回去,把自己的一技之长,献给祖国的人民吗?……若留恋这里的研究环境,恐怕一辈子也回不去了。回国去之后,有的是学习的机会,有的是研究的机会,配合国内实际需要的学习才更切实,更有用。若呆在这里钻牛角尖,学些不切中国实际的东西,回去之后与实际情形脱节,不能应用,到时候,真是后悔都来不及呢![注4]】

这批知识分子在海外归国后,结合各自的专业领域,先后为恢复国民经济、建设新中国的事业都作出了重要贡献。到50年代末,新中国就已经建成了包括兵器、航空、船舶、电子等大中型企业一千多个,初步形成了独立完整的国防工业和科技体系,还在较短时间形成了比较完备的高等教育学科体系。60年代以后,更是取得了“两弹一星”“人工合成牛胰岛素”这样举世瞩目的伟大成就。

对于真正做出杰出贡献的科学家,我们新中国也是极尽全力做好保护。以钱学森为例,国家为他配备了数个警卫,甚至专门配备一位专职的食品化验员。据化验员段恩润回忆,管理员购买的食品必须经过他的取样化验、确证无毒,写好化验单,交给管理员,管理员才能把买来的食品交给炊事员,烹调后端上餐桌,每盘菜要取样放进冰箱,24小时后钱家人无恙方可废弃样品。另外还规定,钱家成员不能在外购买食品,包括两个孩子,如果买了食品或者饮料,必须经过化验,确证无毒,方可食用。不光是食品要化验,乃至茶叶。

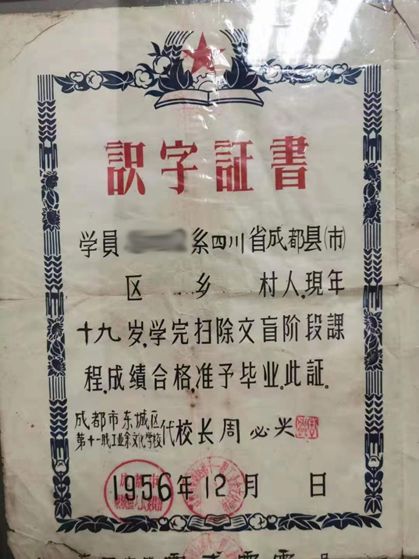

这些为新中国建设鞠躬尽瘁人民科学家,不比那些所谓的“民国大师”更有含金量吗?更值得一提是新中国的“扫盲”运动,短短十几年,为近1亿成年人脱盲。

新中国刚成立时,全国5.5亿人口中有4亿文盲,文盲率高达80%;而在占全国人口绝大多数的广大农村地区,文盲率更是超过95%;同时,全国学龄儿童小学入学率仅20%,初中入学率更是只有6%。

1950年,毛泽东同志在《人民教育》创刊号上题词:“恢复和发展人民教育是当前重要任务之一。”

当年9月20日,教育部和全国总工会联合召开第一次全国工农教育会议,专门研究扫盲工作,提出“开展识字教育,逐步减少文盲”。会后,一场自上而下、轰轰烈烈的扫盲运动在全国展开,全国各地开始办起“扫盲班”。

新中国在上世纪70年代以前的四次扫盲运动,取得了震惊世界的成就。在1964年开始的第二次全国人口普查中,同时也对国民的文化素质进行了一次全面的调查,结果显示:15岁以上人口的文盲率,已经由解放初期的80%下降到了52%;自新中国成立以来的十几年间,1亿多成年人摘除了文盲的帽子。而到2000年,中国的文盲率已经降至6.72%。这堪称人类文化教育史上的奇迹。

参考资料:

1:毛泽东《关于西藏平叛》,《毛泽东文集》第八卷

2:杨牧之《新中国古籍整理出版工作的回顾与展望》,《古籍整理》2003年第九期、第十期

3:左玲《新中国成立初期海外留学生群体的归国浪潮》,《青海社会科学》2016年第4期

4:朱光亚等《给留美同学的一封公开信》,《留美学生通讯》1950年第三卷第八期