为什么要作《世界春秋》

——超越西方中心论的全球史

翟玉忠

历史学是仁爱的艺术。

历史学不是生产傲慢、偏见与仇恨的温床。

一、重建人类文明的基础标准,人类文明的根本价值,人类文明的演化规律

千百年来,东西方史家过度重视有文字族群的历史,忽视,甚至贬低无文字族群。尽管很少有文字的草原民族和海洋民族是世界史的主要动力之一。正是他们,在工业革命以前统治了文化间交流的高速路。如果没有欧亚大草原上的游牧民族,青铜时代东西方之间不可能存在广泛交流,并形成大帝国;现代西欧航海民族之所以能很快征服太平洋,得益于南岛语族数千年积累的航海经验。

文明的标准不是文字和城市,南美洲的印加帝国没有文字,却创造了高效的政府;一万多年前的哥贝克力(Göbekli Tepe)石阵建造者没有城市,却有复杂的文明。

文明的标准是因人情,节人欲的礼义大道——具体表现为对内节制欲望,对外节制资本(物资),这一生生大道是人类生存及可持续发展的基础;在此意义上,西方消解道德及一切社会规范,以自由主义为基础的现代化——对内放纵欲望,对外放纵资本,并非“文明的进步”,而是文明的倒退。

受基督教《旧约》和近代进化论的影响,一种线性演化史观在东西史学界牢固树立起来。西方工业文明高居历史之巅,充满种族偏见地将其他族群斥为原始、落后、保守,其他文化在不同阶段走向现代工业文明。这是一种“文化灭绝”!他们忘记了,因革损益才是宇宙人生演化的基本规律,不同文化在地球具有多线发展,并存继起的特点——许多古老文化因子会长期存在,而新文化现象不断涌现。越来越多证据表明,狩猎采集族群的生活并不比现代人更坏,充满灵性的世界观也不比现代科学世界观落后——相对于近代科学提供的物质宇宙观,万物有灵对萨满医学及其社会实践更具解释力。

在世界广大地区,人类早已摆脱狩猎采集时代,进入农业或工业时代。但狩猎采集时代的萨满文化现象广泛存在于现代社会,无论是伊朗、伊拉克边境上信仰伊斯兰教的库尔德苦修士(Dervishes of Kurdistan),还是中国儒家传统深厚的乡村。

“上帝死了”,垄断资本披上学术和慈善外衣取代了上帝。当代西方世界遵从个人自由主义的世界观,泛滥的自由意志、自由民主、自由市场……野蛮地摧毁了包括西方文明在内的人类文明基石。这种世界观认为,只有个人自由主义能够创造足够的自由空间,让个人从道德规范、社会习俗和贫困专制的枷锁中解放出来。事实证明,自由主义是一种病毒。今天,欲望取代了爱情,冷漠竞争取代了社会互助,资本专制取代了政治专制。2008年金融危机之后,西方学者更是认识到其反文明(anticulture)的本质。(Patrick J. Deneen:Why Liberalism Failed,Yale University Pres,2018)“道始于情”,剥离了公私道德情感,社会行为不再优先考虑对错,而是优先考虑利害——自由主义将人类带入消费主义、物欲主义的水泥丛林。

不能将西方发达的物质文明及其意识形态作为历史发展的目的,应将人的智慧觉醒和幸福安乐作为文明社会的根本价值。也必须走出西方自由主义世界观,历史学才能真正摆脱西方中心论。这就是为什么,过去几十年来,诸多学人反对西方中心论,仍原地打转,走不出西方中心论阴影的原因。美国约翰·霍普金斯大学历史学教授菲利普·D·柯丁(Philip D. Curtin )20世纪80年代就指出:“我尝试从‘非欧洲中心论’的角度来研究人类历史但也遇到了一个重要的难题。任何一位社会学家都困在了自己所处文化与时代所编织的网络中。即使他们试图把研究建立在本族中心论的基础上但历史不得不使用我们这个时代西方文化共同的社会科学概念解释并用西语进行阐述。”(菲利普·D·柯丁:《世界历史上的跨文化贸易》前言,鲍晨译,山东画报出版社,2009年。)

为人类立法,为文明正名。

我们必须重建人类文明的基础标准,人类文明的根本价值,人类文明的演化规律。

二、西方现代史学太关注“客观”史实,忽略了史义

“因人情、节人欲”的礼义大道是人类文明更为普世的标准——它不仅让我们超越西方中心论,也使我们不落入东方中心论!

因此,我们试图用中国《春秋》史观去看世界,将以自由主义现代性为基础的世界史,转化为以礼义,超越血缘裙带、天下为公的王道为基础的世界史。让历史从垄断资本掠夺的野蛮工具,转化为全球化时代不同族群和合共存的基石。

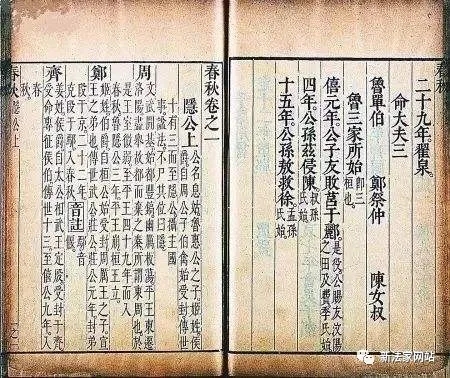

同世界上其他古老民族一样,中国的早期历史也以押韵的诗歌形式流传,后来才发展出散文记述。战国时孟子论中国史学传统,言及《春秋》。他指出,圣王的事迹已成绝响,《诗》就消亡了;《诗》消亡,孔子的《春秋》便应运而生。各国史书,晋国的叫《乘》,楚国的叫《梼杌》(音táo wù——笔者注),鲁国的叫《春秋》。其所载之事包括齐桓公、晋文公之类,其文风是一般史书的笔法。孔子作《春秋》则不同,以王道义理选择史实,褒贬人物,要人识礼义,明王道,弃恶从善。孔子说过:“《诗》三百篇所蕴含的褒贬善恶大义,我私下在《春秋》里借用了。”《孟子·离娄下》:“孟子曰:王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作。晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也。其事则齐桓、晋文,其文则史。孔子曰:‘其义则丘窃取之矣。’”

著史过程中,孔子如何彰显礼义王道呢?司马迁总结道,《春秋》以鲁国为中心记述,尊奉周王室为正统,以殷商为借鉴,上推三代道统,文辞简约意图广博。所以吴、楚自称为王,在《春秋》中被贬称为子爵;晋文公在践土与诸侯会盟,实际是召周襄王参会,《春秋》避讳说“周天子巡狩来到河阳”。依此类推,《春秋》这样来褒贬时事,若后起的君王能够践行《春秋》大义,天下那些乱臣贼子自然就害怕,不敢胡作非为了。(《史记·孔子世家》原文:“据鲁,亲周,故殷,运之三代。约其文辞而指博。故吴、楚之君自称王,而《春秋》贬之曰‘子’;践土之会实召周天子,而《春秋》讳之曰‘天王狩于河阳’。推此类以绳当世。贬损之义,后有王者而开之,《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉。”)

史学不是发现并堆积过去的事实。历史具有深刻的教化功能,史家总是根据某一价值观念对历史事实取舍、拼接、褒贬。

从司马迁、希罗多德开始,东西方史家皆重史实。但历史女神头戴面纱,让人难睹其风采。

由于资讯交通等条件的限制,某些历史事实当事人(包括史家)可能意识不到。研究大范围、长时段的历史,史学家能够发现被人们忽略的史实。此类史实,并不一定都是隐秘的,有些是因为时空过于宏大。比如智人走出非洲以来,人类文明所具有的整体性。这种全球不同文化间的有机联系在公元1500年以前就存在,并非发生在当今全球化时代——全球化时代只是加强了不同文化间的有机联系。

历史学家禀承的“价值观念”在中国文化中称为史义。如果说史实是史学的肉体,史义则是史学的灵魂。受自然科学影响,西方现代史学太关注“客观”史实,忽略了史义。

不是说西方的世界史没有史义,如同我们不能说某某没有灵魂。西方世界史也有史义,只不过,他们将史义狭隘地理解为以个人自由主义为基础的现代性,并将之称为先进、文明、进步。仿佛,只有以西方现代性为基础的世界史才是真正的、唯一的、客观的世界史或全球史。

我们深陷这种史义之中,不能自拔!

三、将世界史建立于更为普世的、以礼义为基础的王道——春秋大义之上

我们写作《世界春秋》,就是要摆脱以自由主义为基础的现代性,将世界史建立于更为普世的、以礼义为基础的王道——春秋大义之上!

礼义,是维系社会秩序的基本原则,可以概括为“因人情,节人欲”,具体表现为对内节制欲望,对外节制资本。

不同文化中,礼义表现形态迥异。比如狩猎采集社会,礼义蕴含在当时的宪法——神话,以及与神话相关的祭祀、禁忌等社会习俗之中;在基督教、伊斯兰教等一神教社会,礼义普遍存在于宗教教义和信仰实践之中。

先圣制礼义的目的,是实现人的无限欲望与有限自然资源之间的平衡,“因人情,节人欲”的礼义之道是人类生生不息,可持续发展的基石。鉴于资源稀缺与欲壑难填间的永恒张力,礼义因此具有超越时代的普世特点。 违背礼义之道,只能是社会失序,乃至灭亡。

战国末年的荀子谈到礼的起源,曾精辟地论述道:人生而有欲望;如果想要什么却不能得到,就不能不去追求;如果一味追求而没有标准限度,就会发生争夺;一发生争夺就会产生祸乱。古圣王厌恶那祸乱,所以制定礼义来确定人们的名分权责,用以调养人们的欲望、满足人们的需求,使人的欲望不会由于物资稀缺得不到满足,物资不会因为人们的欲望而枯竭,使物资和欲望两者在互相制约中平衡发展——这就是礼的起源。《荀子·礼论》开篇说:“礼起于何也?曰:人生而有欲。欲而不得,则不能无求;求而无度量分界,则不能不争;争则乱,乱则穷。先王恶其乱也,故制礼义以分之,以养人之欲,给人之求,使欲必不穷乎物,物必不屈于欲,两者相持而长,是礼之所起也。”

礼义,其社会秩序的最高形态是整个世界体系的秩序。在中国文化中,这一体系称为天下。

天下的原则即王道。其基本特征包括:超越血缘族群、党派或其他特殊利益集团,吸纳社会各个阶层参政,代表社会整体利益的强大政治中枢。中国古典政治学元典《尚书·洪范》称之为大中之道“皇极”,上面说:“无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平。”这里“荡荡”有宽阔、广大之义。

对于礼义与王道的关系,司马迁在《史记·太史公自序第七十》谈到《礼书》的写作目的:“维三代之礼,所损益各殊务,然要以近性情,通王道,故礼因人质为之节文,略协古今之变。作《礼书》第一。”意思是说,夏、商、周三代之礼,各有所增减而不同,但总体来看,都下切近人的情性,上通于王道。礼根据人的质朴本性并加以节制,大体顺应了古今之变。所以作《礼书》第一。

“近人情,通王道”。司马迁曾到礼官那里考察礼义制度,深感礼对于天下(世界)秩序的意义,他说,我曾到大行礼官那里,研究夏、商、周三代礼制的演变,才知道按照人情制定礼义,依据人性制定礼仪,由来已久。做人的道理,千条万条,无不贯穿一条基本准则,就是诱导人们,使知仁义,并以刑罚相约束。所以,德厚之人,地位尊显贵重;俸禄多的享受荣耀,以此来统一天下民众,整齐人心。(《史记·礼书第一》原文:“余至大行礼官,观三代损益,乃知缘人情而制礼,依人性而作仪,其所由来尚矣。人道经纬万端,规矩无所不贯,诱进以仁义,束缚以刑罚,故德厚者位尊,禄重者宠荣,所以总一海内而整齐万民也。”)

晚年失意的孔子,担心自己天下大一统的王道政治理想中绝,于是根据鲁国的历史作了《春秋》——春秋大义是以礼义为基础的王道。

很少人如司马迁那样理解孔子及孔子作六艺之《春秋》的目的。谈到孔子一生,他说:孔子时代周王室已经衰落,诸侯恣意而行。孔子伤感礼乐崩废,因而深入探讨经术,以重建王道,匡正乱世,使之返于正道,观其著述,为天下制定礼仪法度。留下《六艺》纲纪传于后世。”《史记·孔子世家》上说:“周室既衰,诸侯恣行。仲尼悼礼废乐崩,追修经术,以达王道,匡乱世反之于正,见其文辞,为天下制仪法,垂《六艺》之统纪于后世。)

司马迁又依春秋大义作《史记》,锁定了以后两千多年中国史学发展的路径。

在这样一个各类危机频发,世界失序,全球大争的新战国时代,人类需要超越西方文明的新愿景,构建全球化、信息化、智能化时代的天下秩序。持续发展至今的中国文化,以节制资本对治资本的膨胀、以节制欲望对治欲望的膨胀,让人类从“因人情,纵人欲”的自由主义回归“因人情,节人欲”的礼义大道,给世人指出了一条崭新的发展道路。

在此意义上,我们书写《世界春秋》正当其时!

为此,笔者准备了八年。作为中间成果,出版了两本书:《人类文明的基因:人类二元观念与世界文化的分野(图文版)》(中央编译出版社2017年出版);《智慧简史:从旧石器到工人智能》,(华龄出版社2020年出版)。

《世界春秋》应由世界上不同族群的学者共建,是一个开放、有机、动态的过程——我们目前的尝试只是万里长征第一步。

希望不同文化、国家的学者,能够参与到《世界春秋》的写作之中。

——世界史由人类共同创造,理应由人类共同完成。

(翟玉忠,北京大学中国与世界研究中心研究员,中信改革发展研究院研究员,新法家网站中英文版总编辑。)