青年毛泽东眼中的王安石

董晓彤

晚年毛泽东对王安石的文学作品青睐有加。 翻阅毛泽东晚年嘱印的“大字本”古籍,在86篇古代历史文献中,只有一个人的散文和词作同时入选,这个人就是唐宋八大家之一的北宋名相王安石。

那么,青年时代的毛泽东对王安石又有着怎样的评价?其缘何作出这样的评价?今天如何看待这些评价呢?关于这些问题,让我们从青年毛泽东的一封书信说起。

青年毛泽东对王安石有何评价

在现存毛泽东留下的著作中,青年毛泽东对王安石的评价有且仅有一次,出现在1915年9月6日毛泽东写给友人萧子升的一封书信中。萧子升(1894一1976),字旭东,湖南湘乡人,是毛泽东在湖南省立第一师范学校读书时的好友。

翻开这封书信,我们看到年轻的毛泽东在与萧子升谈及专与博的关系、探讨通识重要性的时候,提出了他对王安石的看法: “错此则必败。其例若王安石,欲行其意而托于古,注《周礼》、作《字说》,其文章亦傲睨汉唐,如此可谓有专门之学者矣,而卒以败者,无通识,并不周知社会之故,而行不适之策。”

这里,毛泽东分别从经学、文学、变法三个角度对王安石进行了评价。他首先肯定了王安石在经学、文学上可谓有“专门之学”,其成绩斐然,但同时也指出了王安石的缺点“无通识,并不周知社会之故”,因而“行不适之策”,导致其变法失败。

年轻的毛泽东以王安石的专门之学与通识之学为例,以其成绩与失败为范,强调专与博相结合的重要性,并提出“错此则必败”,可谓独具慧眼、独辟蹊径。

青年毛泽东何以作出如此评价

要回答这个问题,我们需要回到王安石在经学、文学、变法三个方面的作为,从中找寻答案。

王安石创 “新学”,为一代“通儒”

毛泽东评王安石“欲行其意而托于古,注《周礼》、作《字说》”可称有“专门之学”,肯定的就是王安石在经学方面的成就。

王安石一度潜心研究经学,创立“荆公新学”,被称为一代“通儒”。其所创“新学”突破汉人治经重注疏的传统,承继宋初学人治学方法,另开宋学阐发义理之先河。王安石为此而撰修《三经新义》 (即 《诗义》 《书义》《周礼义》),并为释经而作文字解说方面的书《字说》,以此达到“以经术造士”的目的。在《三经新义》中,以《周礼义》最为重要,该书由王安石亲自训释,也就是毛泽东所说的“注《周礼》”。 王安石所创立的“新学”由于官方的推崇,一度成为官学。但由于其沾染上了政治色彩,不可避免地随着王安石变法的失败而遭到废弃和批判。

尽管“新学”有其不可避免的局限性,但它在经学发展史上依然具有积极意义:一方面,其对汉学拘泥于细枝末节考证的批评、对经学义理的重视和阐发,都为后世从整体上阐释、把握儒家经典的精神实质提供了借鉴:另一方面,由于王安石对佛家思想的精通,其所创立的新学也容纳了佛老思想,汲取诸家之长,为自唐以来就受到佛老思想冲击的儒家学说建构出一套新的体系。

王安石“文章亦傲睨汉唐”,是一代文学大家

在文学成就方面,王安石更是无可争议的一代大家,毛泽东肯定其“文章亦傲睨汉唐”。

王安石最为人称道的就是其散文创作。王安石的散文,在内容上往往与现实紧密结合,抨击时弊,说理透彻。很多论者以为,在唐宋八大家中,尤以他的政论文最为优秀。比如著名的《上仁宗皇帝言事书》,论证充分,分析绵密,梁启超曾盛赞其为“秦汉以后第一大文”。在艺术风格上,王安石反对宋初西昆体那种雕润密丽,然而贫乏空虚、颓靡柔弱的文风。他向来不喜矫饰、渲染,认为“所谓文者,务为有补于世而已矣”,“所谓辞者,犹器之有刻镂绘画也。诚使巧且华,不必适用;诚使适用,亦不必巧且华”。他将“有补于世”作为为文的首要目标,重“适用”,轻“言辞”。因而,王安石的很多小品文往往短小精悍,奇崛峭拔,而意蕴丰厚,充满哲理。比如其《读孟尝君传》 《伤仲永》《游褒禅山记》等,都是名传千古、脍炙人口的精品佳作。

在诗歌创作方面,王安石的现存诗歌有1500多首。他的诗歌创作以熙宁九年(1076年)第二次被罢相为界,可分为两个阶段:前一阶段以政论诗、咏史诗为主,多融入自己匡时济俗的政治理想如“君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北” “自古驱民在信诚,一言为重百金轻”等;后一阶段,受隐居生活的影响,其诗歌以寄情山水为主,体现出一种清新闲适的心境,如“茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽” “江北秋阴一半开,晚云含雨却低回”等。其后期诗歌重炼字、用事,为宋诗重议论、重精巧风格的形成起到了推动作用。

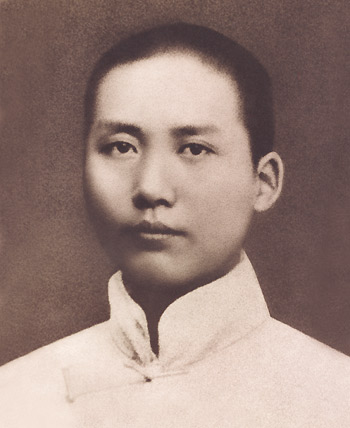

1919年, 毛泽东在长沙

在词的创作方面,尽管王安石留下的词作只有20余篇,但其中不乏佳作。清人刘熙载在《艺概》中称赞其词:“瘦削雅素,一洗五代旧习。”

毛泽东对其词作更是青睐有加。1957年3月,毛泽东乘专机飞往南京时,手书了王安石的《桂枝香·金陵怀古》:

登临送目。正故国晚秋,天气初肃。千里澄江似练,翠峰如簇。归帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐。叹门外楼头,悲恨相续。千古凭高,对此谩嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟、衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

这首词是怀古题材中的名篇,不仅在艺术性上值得称道,在整个词史上也具有特殊的意义:它一改五代以来“词为艳科”的传统,借词以言志抒怀,风格偏于豪放,可以说是后来苏轼“以诗为词”的先声。

在毛泽 东晚年嘱印的“大字本”文史古籍中,再次收录了这首词,并得毛泽东圈阅。如果说1957年毛泽东对《桂枝香·金陵怀古》的吟咏和书写,可能是与他此行的目的地南京有关的话,那么毛泽东晚年嘱印“大字本”文史古籍时再次收录这首词,我们似可推断,毛泽东确实对这首《枝香·金陵怀古》青睐有加。晚年的毛泽东为何偏爱这首《桂枝香·金陵怀古》?翻看其1974年5月至1975年6月这段时间内阅读的诗词曲赋类作品,大都与此词风格类似,多是悲壮慷慨之作。比如辛弃疾的《水龙吟》“倩何人,唤取红巾翠袖,揾英雄泪”;张元幹的《贺新郎》“十年一梦扬州路,倚高寒,愁生故国,气吞骄虏”;陆游的《双头莲》“华鬓星星,惊壮志成虚,此身如寄”等。这些作品抒发的或是故国忧思之情,或是壮志未酬之憾,或是暮年沉思之慨,都与毛泽东晚年时复杂的内心世界相互映照。

王安石虽有变法之志,却少合情之策,失察情之心

王安石所处的时代,正是北宋积贫积弱、内忧外患的时代。宋神宗“赫然奋其刚健之威”,企图挽狂澜于既倒,起用王安石,于熙宁二年(1069年) 开始了一场旨在“富国强兵”的变法运动。

变法最终失败,后世对变法失败的原因进行过诸多探讨。青年毛泽东在此独辟蹊径,从“无通识,并不周知社会之故”的角度对变法失败原因作了评点,指出王安石因未能全面了解社会情况,而施行了不适宜的举措,最终导致变法失败。

毛泽东何以如此说?我们可以从王安石的变法举措及其变法文章中看出端倪。

在变法举措中,受到争议最大的是青苗法。在青苗法实施之前,农民们在每年青黄不接之时,常常向地主豪强借高利贷,造成了很大的生活压力。而青苗法则是由国家代替地主以较低的利息向农民借贷,农民于秋后再连本带息一并归还。其旨在免除农民所受的高利贷盘剥,抑制土地兼并,同时增加国家收入。青苗法的初衷不可谓不善,但其实施结果却不尽如人意:有的地方官将自愿贷款变成了强制摊派,有的地方官借此捞取好处,还有的地方官层层加码将原本的低息贷款变成了高利贷等,从而导致地方上民怨沸腾,最终该法被废止。

从青苗法所带来的一系列问题看,确与王安石“无通识,不周知社会”有关。王安石认为青苗法的推行可以达到扶危济困、抑制兼并、丰盈国库的理想效果,却低估了法律在自上而下的推行过程中可能产生的问题,尤其是“官吏”这一不可控因素。这些都是王安石对社会现实缺乏全面深刻了解的表现。

此外,我们从王安石的文章中也能看出其“不周知社会”的一面。其中一篇就是著名的《答司马谏议书》。毛泽东在晚年时也曾多次阅读此文,在其嘱印的“大字本”文史古籍中,也收入了这篇文章。

《答司马谏议书》是王安石给当时反对变法的保守派代表人物司马光的一封回信。此前,司马光曾致信王安石,列举了王安石在推行新法过程中的四条“罪状”:侵官、生事、征利、拒谏。王安石在回信中,对这四条罪状进行了一一辩驳。整篇文章短小精悍,条理清晰,在文学史上受到了很高评价。但若回到当时现状,就会发现, 王安石对司马光的反驳缺乏说服力——其论据是基于对个人理想的阐述,而缺乏现实例证。比如王安石在反驳 “生事”和“征利”两条指责时写道: “举先王之政,以兴利除弊,不为生事:为天下理财,不为征利。”这些驳斥对新法施行过程中是否产生了 “生事”和“征利”的问题,没有给出事实的回应。由此可见,王安石对于变法所产生的社会问题没有进行调查研究,也就是毛泽东所言“无通识,并不周知社会之故,而行不适之策”。这与从青年时代就重视调查研究和社会实践的毛泽东的思想,是完全相悖的。

从以上可以看出,青年毛泽东对王安石的评价,无论是肯定其成就还是明辨其缺点,都是客观公允的,尤其是对于王安石变法失败原因的分析更是新颖而独特。

如何看待青年毛泽东对王安石的评价

尽管青年毛泽东对王安石的评价已经过去100多年,但其在今天依然闪烁着智慧的光辉,在历久弥新中启示着一代又一代人:

要处理好专与博的关系。毛泽东在写给萧子升的这封书信中,通过王安石的例子,着重探讨的就是这个问题。毛泽东在信中写道: “其上孔子之言,谓博学于文,孟子日博学而详说,窃以为是天经地义,学者之所宜遵循。”表达的就是其对于“博学”的看重。毛泽东不仅重视“博学”,还对如何达到“博学"提出了自己的方法。比如想要通晓国学常识,首要在于择书。毛泽东推崇曾国藩所撰《经史百家杂钞》,通过研读此书而达到以一通百,以至“博学”。毛泽东说:“为之之法,如《侣刑》一篇出自《书》,吾读此篇而及于《书》, 乃加详究焉出于《书》者若干篇,吾遂及于《书》全体矣。他经亦然。……出于‘子’者,自一‘子’至他‘子’,出于‘集’者,自一‘集’至他‘集’。于是国学常识罗于胸中矣。” 正是通过这样层层递进、层层拓展的学习方式,才能达到既专又博的深度与广度。这种治学方法,对于我们今天治学研究依然具有很强的指导意义。

要处理好理论和实际的关系。在对王安石的评价中,毛泽东提出“通识”至关重要,而“有通识”离不开实践的指引。只有进行充分的调查研究,才能“周知社会”,作出符合实际的决策与判断。在这一点上,毛泽东为我们作了很好的示范。《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》《寻乌调查》等文章的撰写,都是其为了解中国社会而实践调研后的成果。今天的中国正发生着深刻变革,全面建成小康社会,实现“两个一百年”奋斗目标,更需要充分的调查研究。

毛泽东对王安石的评价,只是青年时代的他对众多历史人物、历史史实的评批之一。正是在对古今中外、历史现实的思考与慨叹中,青年毛泽东不断积累着专门之才,拓展着博学之识。他在查其曲而知其全,执其微以会其意,守其中而得其大,施于内而遍于外的摸索中,逐渐形成其对中国社会的独特认知。

那时,毛泽东未满22岁。