鸦片战争以后,随着中国逐步沦为半殖民地半封建社会,近代西方资本主义国家的思想文化渐次传入中国,社会教育作为近代社会“开民智”“作新民”的重要内容受到有识之士的广泛关注。“社会教育”这一概念的使用,从官方角度来说,应该是在1912年民国政府成立、蔡元培任教育部长以后。由于蔡曾留学德国,而德国是社会教育的发源地,他深知社会教育在德国的重要影响,故在教育部特设社会教育司,由著名学者、维新运动的代表人物夏曾佑任司长。

实际上,“社会教育”这一概念是从日本传入中国的。近代最早的教育刊物《教育世界》,于1902年7月刊登了《家庭教育法》,其中就有“社会教育”一词。该文写道:“人生自幼至长,学校教育以外,更赖几种教育,此几种教育总名曰家庭教育,故广义之家庭教育中,社会教育与幼稚园教育,皆含蓄焉。” [1]这里将社会教育与幼稚园教育并提,同属于家庭教育。此后,一些刊物陆续发表有关社会教育的文章,社会教育的观念随之在社会传播。

中国近代的社会教育,虽然其概念出现较晚,但就其实践而言,则可以追溯至甲午战争后中国社会掀起的“开启民智”的强烈诉求。以此为发端,中国近代的社会教育经历了以识字教育为主的萌芽时期、以通俗教育为主的确立时期、以平民教育为主的发展时期,和工农教育、民众教育的分化时期。民国时期社会教育的开展,对于推动中国由传统社会向现代社会转型和文化教育事业的发展起了重要作用。

识字教育

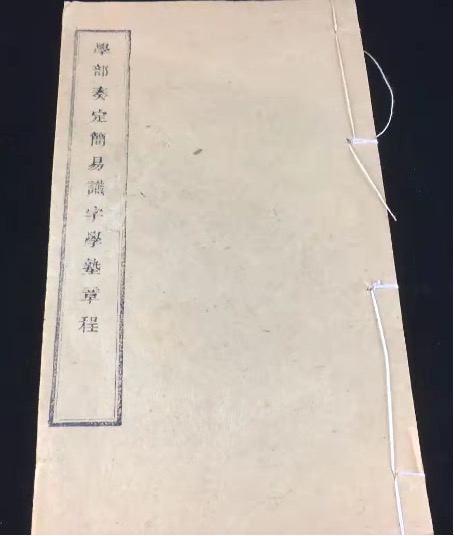

早在洋务运动时期,郑观应、郭嵩焘等资产阶级改良派就提出了“启发民智”的思想。甲午战争失败后,在资产阶级改良思潮的推动下,清政府意识到“民智”的重要,出于维持其统治的最高目的,为了缓和社会矛盾,决定在推行“新政”过程中, 进行识字教育运动,以普及基本的文化知识。为了进行识字教育,当时学部还专门编辑了国民必读课本与简易识字课本。对于编辑这样的课本,学部有明确的宗旨。学部一个奏折中写道:“此项课本,关系极重。为人心、风俗之本原,教育普及之枢纽,实不可稍缓之举。”其目的,就是要使那些“年长失学之愚民,与寒酸之家,力不能入初等小学堂者之子弟”,“藉以谋生,不至流于邪僻”。[2]这一时期以识字教育为主的社会教育是在清政府主导之下进行的。1909年,清政府又颁布了简易识字课本,是为近代由政府组织人员编辑成人识字课本、公民课本之滥觞。同年,清政府还颁布了《简易识字学塾章程》。

通俗教育

中华民国南京临时政府成立后,在教育部社会教育司筹划下,颁布了不少社会教育法令和章程。1912年2月,教育部成立不久, 即通电各省,号召兴办社会教育。当时任职社会教育司的鲁迅在《教育部通电各省都督筹备社会教育》电文中说:“惟社会教育,亦为今日之急务,入手之方,宜先注重宣讲。”[3]同年,教育部召集临时教育会议,商讨社会教育事宜。这时的通俗教育与民众识字教育密切相关。1912年冬教育部颁布的《读音统一会章程》,以及次年审定国音、制定注音字母,成立读音统一会,都是为了普及民众的基本文化知识。1918年教育部公布了注音字母,1919年又成立了国语统一筹备会,这些措施为社会教育的开展奠定了良好的社会基础,同时它本身又是社会教育的重要内容。

这一时期社会教育的发展以通俗教育为主要内容。1912年教育部成立不久,便在北京成立了通俗教育调查会。1915年7月,在教育总长汤化龙的推动下,成立了通俗教育研究会,下设戏曲、小说、讲演三股,“以研究通俗教育事项、改良社会、普及教育为宗旨”[4],并颁布了《通俗教育研究会章程》。此后,教育部又相继颁布了一系列通俗教育规程,诸如《通俗教育研究会章程》《通俗教育演讲所规程》《通俗教育演讲规则》《通俗图书馆规程》《图书馆规程》《露天学校简章及规则》等。通俗教育研究会的创办以及上述章程的颁布,有力地推动了社会教育事业的广泛开展。[5]

平民教育

五四运动以后,随着新思想、新文化的传播,各种社会文化机构渐次建立,社会教育得到了广泛重视,以平民教育为主体的社会教育得到了较大发展。由于北洋政府时期政局不稳,战乱不断,社会教育发展也遇到不小阻力,由政府推动的社会教育进展不大。与此前政府主导的识字教育及通俗教育相比,这一时期的社会教育主要是在教育团体和教育家的组织和推动下开展起来。在当时,许多青年知识分子投身其中,在各地开办业余学校,为工人、农民补习文化。诸如毛泽东于1917年11月在湖南长沙第一师范学校开办了工人夜校;1919年3月邓中夏等发起组织了平民教育讲演团。北京高等师范学校平民教育社、北京大学平民教育讲演团等,是当时宣传、研究与实行平民教育的著名团体。此外,还有中华平民教育促进总会。这一时期平民教育的目标,主要是打破贵族垄断教育的特权,使平民能够享受教育的权利,获得基本的文化知识。

民众教育与工农教育

自1927年北伐战争至1949年中华人民共和国成立,中国社会经历了土地革命战争、抗日战争和解放战争时期。在国难当头、内忧外患、民族存亡的危急关头,长期处于社会底层的工农大众迅速觉醒,逐渐走上历史舞台。国共两党由于各自所秉持的主义不同,在社会教育实践中也打下了历史的烙印。

民国时期,南京国民政府在北伐战争时期以及此后时局相对稳定的情况下,发起了民众教育运动。“唤起民众”,也是孙中山先生的遗言。南京国民政府成立以后,即将民众教育作为社会教育的一项重要工作。如何“唤起民众”?可以说“民众教育便是这种课题的唯一答案”。[6] 1931年,由国民党中央训练部拟订的《三民主义民众教育具备的目标》中指出:“现在所谓民众运动,不是民众自己的运动,而是我们教育民众的运动,总要把民众教育好了,民众运动才名副其实,而民众教育又是真正的建设的民众运动。现在正值训政时期,训政重在训字,训就是教育,训政的对象是民众;所以训政可说就是民众教育。”[7]同时,它还将民众教育与实现三民主义的目标结合在一起,认为“民众教育的宗旨对于长年失学者施以最低限度的国民教育,使能完成三民主义。”1932年7月,国民政府教育部颁布了《修正各司分科规程》,1933年4月国民政府又公布《修正教育部组织法》,规定由社会教育司掌管“民众教育事项”。这些法令的颁布,进一步确立了社会教育的管理体制。抗日战争爆发后,社会教育基本处于停滞状态。

与此同时,由共产党组织领导的工农教育,作为社会教育的一种特殊形式,在各革命根据地得到较大发展。1934年1月, 苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东在第二次全国苏维埃代表大会上所作的报告中指出:“苏维埃文化教育的总方针在什么地方呢?在于以共产主义的精神来教育广大的劳苦民众。”提出要“使文化教育事业为革命战争与阶级斗争服务”,苏维埃文化建设的中心任务“是厉行全部的义务教育,是发展广泛的社会教育,是努力扫除文盲,是创造大批领导斗争的高级干部。”[8]由此可见,社会教育是苏维埃文化教育事业的中心任务之一,其基本工作是要扫除文盲,目标是宣传共产主义理想。与此同时,工农教育还作为一项社会教育制度得到实施。1933年4月,江西苏区人民委员会规定,在省、县、区、市设教育部,下设普通教育科和社会教育科,后者负责管理俱乐部工作、地方报纸、书报阅览所、革命博物馆及巡回讲演等。[9]当时工农教育形式多样,有业余补习学校、夜学校、半日学校、识字班,以及俱乐部、工农剧社、阅报处、识字牌、墙报等。

总之,中国近代社会教育事业的发展丰富多彩而又颇为曲折。大体而言,它突破了传统教育观念,教育日渐向社会公众普及。其主要表现:一是扩大了教育的内涵。蔡元培说:“照现在教育状况,可分为三个范围:一是家庭教育,二是学校教育,三是社会教育。”[10]二是教育目的不仅仅是人才培养。梁启超说:“风气同时并开,民智同时并启,人才同时并成”。[11] 三是教育对象不仅仅指青少年。晏阳初说:“平民教育运动不论男女、老幼、贫富、贵贱皆有参加的机会”。[12]四是教育内容较为广泛,“开启民智”成为重点。五是社会教育机制初步建立,各类社会教育机构与设施相继建立,如图书馆、博物馆、展览馆、动植物园、科学馆、美术馆、体育场、阅报处等。

民国时期社会教育的广泛实践,是中国近代教育事业的重要组成部分,为新中国文化教育事业的迅速发展奠定了坚实基础。

参考文献:

[1] 《教育世界》杂志, 第29号,1902年7月。

[2]《教育杂志》,1909年第2期。

[3] 教育部通电各省都督筹备社会教育,《教育杂志》,1912年第10期。

[4]舒新城:《中国近代教育史资料》(下册),人民教育出版社,1981年,第812页。

[5] 施克灿、李凯一:《湖与庙堂:北洋政府时期社会教育的路径选择——以通俗教育研究会为考查对象》,《清华大学教育研究》,2012年第5期。

[6] 陈礼江:《社会教育的意义及事业》,正中书局,1937年,第8页。

[7] 《中华民国史档案资料汇编》(第五辑、第三编:教育),江苏古籍出版社,1994年,第700页。

[8] 江西赣南师专教育教研室编:《中华苏维埃共和国:中央苏区教育资料选编》,油印本,1980年,第1页。

[9] 江西省教育厅:《江西苏区教育资料选编》,江西教育出版社,1960年,第101页。

[10] 高平叔编:《蔡元培教育论著选》,人民教育出版社,1991年,第451页。

[11] 梁启超著,黄坤评注:《新民说》,中州古籍出版社, 1998年,第2页。

[12] 马秋帆、熊明安编:《晏阳初教育论著选》,人民教育出版社,1993年,第8页。