郭沫若先生作为诗人、历史学家而著称于世,而且,他对社会改造的理论问题,对马克思列宁主义,一直怀有极大的兴趣。我们从他研读马克思的巨著《资本论》过程中,可以清楚地看出这一点。

差点翻译了《资本论》

1924年11月,留学日本的郭沫若从福冈携妻儿回国。抵达上海后不久,他得知一个名为“学艺社”的组织打算办一所私立大学——学艺大学。经人推荐,郭沫若被指派为筹备委员,并被预聘为学校的教授。当时离学校的开办还有相当一段时间,郭沫若便打算翻译马克思的巨著《资本论》。

其实,早在日本时,郭沫若就曾将河上肇博士的《社会组织与社会革命》一书翻译了出来。该书是日本初期马克思经济学说研究的巅峰之作。郭沫若曾说,因为翻译的缘故,“不仅使我认识了资本主义之内在的矛盾和它的历史嬗变,而且使我知道了我们的先知和其后继者们是具有怎样惊人的渊博的学识。世间上所诬蔑为过激的暴徒其实才是极其仁慈的救世主”。基于此,郭沫若便立下了了解马克思主义理论并翻译《资本论》这部巨著的宏愿。当时,《资本论》出版已近60年,它的影响遍及世界各国,多个国家都有了它的译本,而中国却是一个空白。

先前郭沫若翻译的《社会组织与社会革命》一书,是由商务印书馆印行的。论实力,商务印书馆在当时国内是数一数二的,《资本论》这样的大书,也只有商务馆承担印行比较可靠。因此,郭沫若便向商务印书馆提出要求。

将《资本论》的出路定在商务,除去该馆的实力外,还因为郭沫若有许多朋友在那里任职。他翻译《资本论》的想法,首先得到了朋友们的支持,尤其是当时在商务编译所任庶务主任的何公敢,甚至迫不及待从东方图书馆中将郭沫若翻译需参考的《资本论》英译本给借了出来。在大家看来,这事并不成问题,只需在编审会上通过一下便可以订下契约了。

应当说,由郭沫若来翻译这部著作是很合适的。他对社会问题一直有着浓厚的兴趣,同时又熟悉德文,还有日文译本可供参照,因此,大家对这件事抱着很大期望。当时,郭沫若制订了一个5年译完《资本论》的长期计划。据他估计,《资本论》全部译成,中文会有400万字左右,而且内容又较为专业,所以时间需得充分一些。此外,据郭沫若所知,日本的一位译者高畠素之是用了10年时间才将《资本论》译成日文的。拿这个时间来比较,郭沫若以一人之力完成此译本,5年时间是合适的。

郭沫若

但出人意料的是,翻译《资本论》的计划在商务印书馆的编审会上未获通过。理由是“不便”!潜台词大约是该书的政治色彩会为书馆带来一些麻烦。在这个“不便”的后面,对郭沫若还补充了一句:翻译其他任何名作都可以。

郭沫若计划翻译《资本论》,本来的愿望是为中国介绍一部名作。而现在叫他改换其他著作,他便失却了兴趣,连翻译的念头也打消了,这也成了一个无奈的历史遗憾。

细读《资本论》

没有翻译成《资本论》,在郭沫若看来是“一桩遗憾”,但这并未影响他对这部著作的重视和仰慕。

1927年,有感于蒋介石攫取革命成果,并向革命者挥动屠刀的行为,郭沫若写出了著名的讨蒋檄文《请看今日之蒋介石》,因而遭到蒋介石的通缉。接下来,郭沫若又被推举为八一南昌起义的革命委员会成员。之后,郭沫若在上海秘密休养了3个多月,没有也不便在国内公开露面了。在这段时间里,郭沫若首先补译、整理出了歌德《浮士德》第一部,写出了以《恢复》为题的24首新诗。此外,为提高自己的理论认识水平,郭沫若还将《资本论》的第一卷通读了一遍。

1928年1月16日,郭沫若的日本籍夫人安娜到书店为他买回了日文译本《资本论》两册。为什么在这么紧张甚至危险的环境下,郭沫若要来啃这个大部头呢?其实,早在几年前,为讨论社会发展出路,郭沫若与许多人进行过论辩。在辩论过程中,一些人就引用过马克思原著中的论述,郭沫若自己也不断引用马克思、恩格斯以及列宁的一些论述。经过了严酷的阶级斗争的洗礼,郭沫若更感到有周详、深入研究马克思主义的必要,所以购回了这部著作的译本(当时,中国还没有《资本论》的中文译本)。

拿到这个译本后,郭沫若在当天便读完了其中“商品与价值”这一章。为对照,他又参读了列宁的《党对于宗教的态度》一文。接下来的几天,郭沫若又读了马克思的《政治经济学批判·序言》,并将其中关于唯物史观的一段重要结论译出记录在日记里。

1928年2月,郭沫若被迫流亡日本。在这段时间里,郭沫若在所作文章中常常引用马列的一些论述,来评论现实生活中的一些现象。譬如在一篇表达文艺观点的杂谈《桌子的跳舞》中,他引用了列宁《共产主义运动中的“左”派幼稚病》中的一段话:“大众的同盟者虽然是一时的,动摇的,不安定的,而且是难于信赖的东西,但为确保其与无产者的联盟,就是最小限度的可能性我们都要无条件地利用。”

郭沫若流亡日本期间所著的部分著作

对这段论述,郭沫若认为:“这是伟大的战略,我觉得在文艺线上也可以应用。我们应该组织一个反拜金主义的文艺家的大同盟。”

在《桌子的跳舞》一文中,郭沫若还引用了著名的马克思主义文艺理论家卢那察尔斯基的《文艺领域内的党的政策》一文中的话,来论述作品思想倾向对于社会的积极影响。由此可见,当时他对马克思主义及其有关著作的阅读是较为广泛的。

虽然郭沫若一边写诗,一边作文,但从1月16日买回《资本论》到29日,他终于陆陆续续读完了第一卷,其间不过十二三天功夫,可见郭沫若还是很努力在挤时间阅读的。在29日的日记里,郭沫若结合阅读及自己的工作实际和现实状况,对革命者的出身及遭际作了一番论述:“威特林与蒲鲁东均工人出身,但均逃入了小资产阶级阵营。马克思和恩格斯并非工人出身,却成了无产阶级的伟大的导师。谁说无产政党不要知识阶级?谁说非工人不能做无产阶级的文艺?……法兰西二月革命影响及于全欧,但德、奥、比、法军相继失败,白色恐怖弥漫,马、恩却只得向海外亡命。”

郭沫若这段时间对马列原著,特别是对《资本论》的研读,与他后来常常发表的关于无产阶级文学的看法,有着密切的联系,对他的思想发展也有着十分明显的影响。

考证出《资本论》中提及的中国人

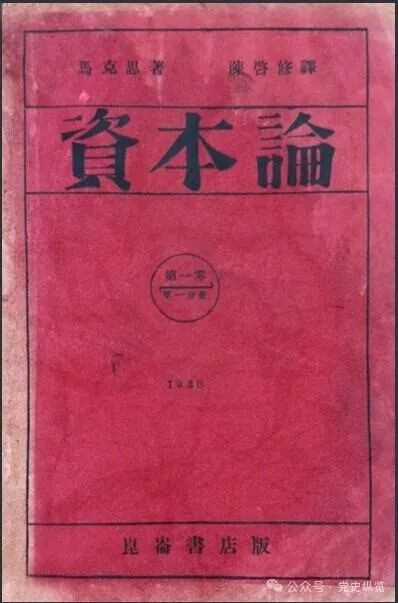

虽然没有翻译出《资本论》,但郭沫若对《资本论》的中文译本颇为关注。1930年,著名经济学教授陈启修先生翻译的《资本论》中译本第一卷第一分册,由昆仑书店出版,成为我国《资本论》的第一个中译本。1936年,正在日本流亡的郭沫若在阅读这个译本时,发现《资本论》中提及的唯一的中国人是谁没有搞清楚,于是进行了一番考证,终于考证出了这个中国人的姓名及相关情况。

陈启修翻译的《资本论》第一卷第一分册

《资本论》中唯一提及的中国人的地方,并不在正文中,而是在首卷第一篇第三章标号为‘83’的脚注里。在陈启修翻译的《资本论》第一卷第一分册里,这一段是这样翻译的:“中国的财政官万卯寅(原文是Wan-mao-in,我曾托友人到清史馆查此人的原名,现在还无结果,这里姑译为‘万卯寅’,等将来查明时再改正罢。日译本译成‘王猛殷’”或‘王孟尹’,那当然是因为日本人不知道中国人的罗马字拼音法的缘故,却也未免差得太远了。——陈)暗暗地立了一个计划,想把大清帝国纸币变形为银行兑换券,打算把那个计划,奏请皇帝裁可。他在一八五四年三月的帝国纸币委员会的报告当中,大大地碰了钉子。不过,他到底因此受了照例的笞刑没有,却还没有明白的消息……”

这段翻译与今天的翻译相比有许多用词的不同,从译文中的自注可以清楚看出,当时的确还没有弄清楚这里提及的中国财政官“Wan-mao-in”究竟是谁,因此便有了“万卯寅”以及日译的“王猛殷”或“王孟尹”等猜测译名。

1936年六七月间,郭沫若抽出时间重读了这个中文译本。读到这一段时,顺便对其中提及的中国人(Wan-mao-in)作了一点考证。他翻阅了手头的《东华续录》,竟一下子查到了关于此人的记录。1854年是咸丰四年,那年的三月初一是庚子,在初五日甲辰项下有这样一条记载:“户部右侍郎王茂荫奏:钞法未善,酌拟章程四条。并以兵民怨恨,自请严议。得旨:王茂荫身任卿贰,顾专为商人指使。且有不便于国而利于商者,亦周虑而附于条款内,何漠不关心国事,至如此乎?并自请严议,以谢天下。”

在接下来的初八日丁未又有涉及的一条:“谕内阁恭亲王奕沂、亲王定郡王载铨,奏:遵议王茂荫条陈钞法窒碍难行一折,著即照所奏均无庸议……”以下是对王茂荫的申斥之辞,对他的奏折大为不满,认为他“殊属不知大体!复自请严议以谢天下,尤属胆大!”云云;最后是“王茂荫著传旨严行申饬”。

郭沫若读到这两节记载,结合《资本论》脚注中所述相互比照,认为:“这王茂荫必然就是Wan-mao-in无疑。”河上肇译为“王猛殷”,高畠素之译为“王孟尹”,“王”字被他们猜中了,反倒是慎重的陈启修的“万卯寅”一字也没有译准。

《资本论》中唯一提及的中国人王茂荫

姓名查考出来,郭沫若十分兴奋。按照资料提供的情况,他又对《资本论》脚注中提及的内容进行了一番梳理。在全部弄通后,他认为陈启修的译文不够妥当,便自己动手,将这个脚注的前半部分翻译了一遍:“中国的财政大员王茂荫上一条陈于天子,请将官票宝钞暗渡为可兑现的钱庄钞票。在一八五四年三月钞法核议会的奏呈中,王茂荫为此大受申饬。然其曾受法定的笞刑与否,则无明文。该奏议之结尾有云‘本核议员等曾将其条陈详加审核,其中所言专利商贾,于朝廷毫无一利’。”

郭沫若还对《资本论》的这个脚注写了一点感想:“马克思在这简单的几句话中,我看对于王茂荫是有充分的同情的。他担心这位大员的下体怕受了竹杖的敲打,其实这是过虑。王茂荫在严受申饬之后的第四天被调为兵部右侍郎,这或者是有些微左迁的意思,但他并没有受笞刑,却是可以断言。”

郭沫若的文章在上海《光明》(半月刊)1936年12月第二卷第二号上发表之后,立即引起数篇文章响应。这些文章,对王茂荫的情况及王茂荫的钞法奏折作了详细的介绍和补充。在读到这些学者的文章后,郭沫若发现自己的译文对其中一个词“Banknote”理解有误。按马克思行文中的概括,此词应是“泛指现代一般的银行钞票”,而先前自己将它译为“钱庄钞票”,看来是不对的。因而,他在另一篇文章中,又将该段文字翻译为:“献一条陈,暗将官票宝钞改变为可兑现的钞票。”

在科学事实面前,郭沫若从来是谦虚、严肃的。至此,《资本论》中这个脚注才算基本清楚了,这件事的首功,无疑当属细心读书、有心读书的郭沫若了。

(选编自《党史纵览》2003年第五期,略有改动)