把历史的内容还给历史

——读张器友教授的《读贺敬之》

刘文斌

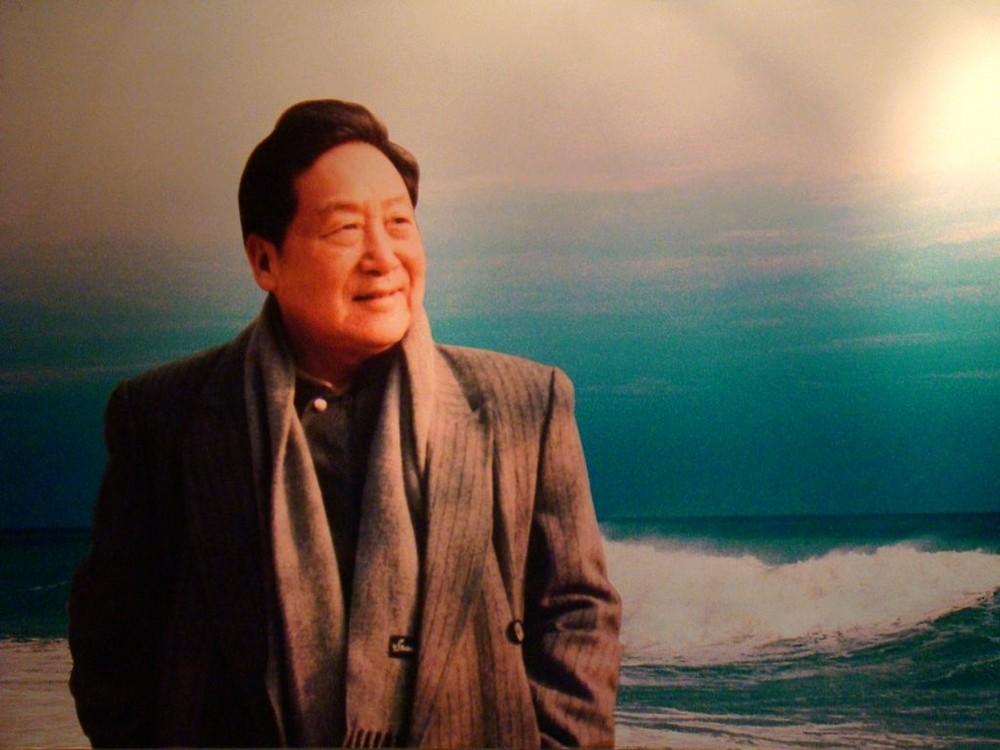

张器友教授的新著《读贺敬之》(红旗出版社,2020年1月),是作者关于贺敬之研究的论文集。全书分为三辑。第一辑为全书的主体,是对贺敬之生平和创作道路、诗歌创作及其它方面成就的综合性研究;第二辑是作者多年来研究贺敬之的一些论文,可视为第一辑基本覌点的具体展开;第三辑是作者同贺敬之有关的几篇论文,同第一辑彼此构成某种呼应。全书讲述了贺敬之八十余年文学生涯中、特别是新时期以来经历过的重大事件,肯定了贺诗中的“宏大抒情”,阐明了贺敬之文学活动所给予我们的重要启示。该著虽然只有35万字,但就其内容的广度与深度而言,堪称是一部值得细读的大书、好书。

一

张器友在对贺敬之进行评论时,严格遵循“人们的社会存在决定人们的意识”这一唯物史观基本原理、及先贤倡导的“知人论世”批评原则,紧密联系其生平予以解读。《读》作告诉人们,贺敬之1924年出生于山东省峄县(今台儿庄市)一贫农家庭。“贫苦农家翻身解放的要求,齐鲁大地崇文重学的传统,古运河南北汇通的气象,化育了他反抗不公、纯朴坦蕩的性格。”(299页)1940年,少年贺敬之就投奔革命圣地延安,毛泽东思想、延安小米和延河水,铸造着贺敬之的灵魂和筋骨,丰富了他性格的革命内涵,“经历了抗日战争、解放战争、社会主义革命和建设,改革开放等重大历史时期的斗争风雨和实际锻炼,经历长期的探索和创造,贺敬之成为延安以来中国社会主义文艺的一面旗帜,他的诗歌、歌剧及理论著作,无不是延安精神的独具个性的结晶”(299页)。进入新时期后,贺敬之走上领导岗位,成为党和国家文艺方针政策的重要阐释者。他以开放的胸襟秉持中国话语的独特性,拒绝“洋八股”,也拒绝“土八股”,与一大批同道者一起,彰显了以社会主义为理想诉求的中国精神。

然而,贺敬之在新中国成立后却屡屡受挫。1950年,他因为在《提高作品的思想性》一文中,总结和分析了当时文艺运动中由于“狭隘的‘配合任务’”而存在的公式化、概念化倾向,因而“成了第一次文艺整风的对象”。1951年,贺敬之发表了《评歌剧<长征>》一文,指出剧中存在的问题,提出解决的办法,又被说成是“一贯右倾”。1955年,“胡风集团”的政治风暴又向贺敬之袭来,他遭隔离审查和批判长达半年多,最后揹了个“严重警告”的“处分”。1962年,贺敬之与人共同发起并积极推动了在广州召开的“全国话剧、歌剧、儿童剧创作座谈会”,并作了长篇发言,从多个方面澄清文艺界在贯彻毛泽东文艺思想过程中出現的教条主义和庸俗社会学倾向,还针锋相对地批评了姚文元对《布谷鸟又叫了》一剧的“棍子”式批判。不料,这些正确言行竟然又成了他的“罪状”,文革中,贺敬之被扣上“三反分子”等帽子而“三进宫”,最后一次还是由张春桥、江青、姚文元“钦定”:“下放到首都钢铁厂监督劳动改造”。温故方可知新,“历史的经验值得注意”。《读》作对贺敬之上述受挫经历的回顾文字,无疑会警示人们牢记以往的经验教训,排除各种干扰,更好地发展和繁荣我国的社会主义文艺。

《读》作着重讲述了贺敬之在新时期的工作经历。他1978年任文化部副部长,1980年任中宣部副部长,经1987年反对资产阶级自由化受挫离职,到1989年9月“金牌召回”复任中宣部副部长兼文化部部长(代),直至1992年挂印离休,从事包括文艺在内的文化領域的領导工作十二年。在此期间,面临自十月革命以来空前的叛乱和内外猖獗不止的资产阶级自由化思潮,贺敬之在中央领导集体和邓小平同志領导下,参与共和国文艺及文化事业的改革和建设。在为胡风、丁玲、馮雪峰、艾青等冤假错案平反,以及调整文艺总口号、制定贯彻总口号的方针“弘扬主旋律,提倡多样化”等重大问题上付出大量心血,做出重要贡献。贺敬之却因此而不断遭到攻讦。然而,实践是检验真理的唯一标准,“大量触目惊心的事实告诉人们,资产阶级自由化的消极影响对于社会、政坛、文坛、高校等思想文化阵地,一直是一个为害未尽的祸殃”。习总书记在十九大政治报告指出:“意识形态领域的斗争依然复杂”。正由于此,中共十九大仍然将“坚持四项基本原则,反对资产阶级自由化”庄严地写入新党章“总纲”。

为了澄清某些人在贺敬之及其作品上制造的混乱,《读》作对其谬说进行了深入细致的剖析。可贵的是,作者未流于简单的就事论事,而是将其置于世纪之交国内外文化大背景下,从诸多事件的相互联系中进行解读,得出令人信服的结论。由贺敬之主要执笔的歌剧《白毛女》,是他的代表性成果之一,因而成为一些人攻击的重要目标。他们大肆炒作,胡说该剧的第一作者并非贺敬之,而另有其人,并在网上指责贺敬之“忘记战友、忘记集体、独揽功绩”,还抛离道德底线地诋毁、嘲弄贺敬之同志。还有人胡说什么“从现代法的角度来看,黄世仁和杨白劳的关系本来是债权人与债务人的关系,债权人以适当的方式向债务人索取债务,应当受到法律的保护”,“这种关系的内部冲突如果任其发展,会给人们带来极端的后果”(远江《故亊新解》,《读书》1993年4期)。《读》作一针見血地指出,这种说法的“真实意图不止于为某个‘债权人’辯护,而是为了否定《白毛女》所显示出的‘旧社把人逼成鬼,新社会把鬼变成人’这一主题,否定中共领导的人民革命。”这种政治指向在网上流传的一个《还〈白毛女〉传说的真实面目》的所谓“调查”更为露骨。该“调查”肆意丑化杨白劳、喜儿和大春,百般美化黄世仁,其目的在于用民间日常叙事方式编造一个“口述的历史”,解构《白毛女》主题的真理性,为被中国革命推翻了的剝削制度招魂。在张器友看来,正是由于贺敬之的《白毛女》等作品中革命的思想内容,和他在新时期认真贯彻邓小平和中共中央关于反对资产阶级自由化的决策,不断排除“左”右干扰,大力推进社会主义文化事业,这就不能不触犯各种类型带着偏执型“先锋情结”的若干精英人物。在这些人眼中,贺敬之似乎成了这一特殊时期文化领域国家意识形态的一枚“符号”,借着对这枚“文化符号”的嘲弄和解构,他们尚未抚平的躁动的偏极性思想情绪便获得了一次渲泄的机会,这是因为不如意而采取的一种报复性补偿。“因为是发乎非理性的情绪渲泻,就势必失去对历史的应有理性和敬畏之心,历史也就成了可以任意捏弄的泥巴。”(328页)。这一深中肯綮的论断,从理论与实践的结合上,澄清了某些人制造的迷雾,这不仅恢复了贺敬之及其作品的本来面目,而且有助于人们明辨新时期文艺领域的一些是非曲折,更加清醒地沿着正确的方向前进。

二

在张器友看来,“诗人有不同层级:有的诗人注重于诗人生命的杯勺波浪,有的诗人着眼于大时代的大抒情,其诗歌的生命有如那个安泰,因为从整个时代主潮里获得顶天立地的力量、气概而吞吐日月,贺敬之属于后一类诗人,……在当代诗人中很少有像贺敬之的诗歌那样高度地凝聚了近半个多世纪中国无产阶级、中国人民和中华民族的激情、理想和忧患。所以,他是历史性的大诗人,世界性的社会主义的大诗人。”(245页)。应该说,张器友的上述论断,完全符合实际,贺敬之的作品充分证明了这点。如所周知,由贺敬之为主要执笔者、延安鲁迅艺术学院师生集体创作的歌剧《白毛女》(从广义上说,也是一部大诗)、贺敬之上世纪五、六十年代创作的自由体诗集《放歌集》,以及他在新时期创作的新古体诗集《心船歌集》,可谓贺敬之文学创作道路上的“三座高峰”。《白毛女》在中国现代文学史上首次以“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的深刻主题和崭新的民族歌剧形式,以通俗、奇峭、有力的宏大抒情,在亿万劳动群众和人民軍队中产生了广泛、热烈、持久的接受热潮,堪称人民革命的光辉史诗。1961年初版、1972年增收部分作品再版的《放歌集》,是贺敬之新中国成立至“文革”前十七年中的标志性成果。其中,《放声歌唱》是一曲社会主义的颂歌,《雷锋之歌》是一曲人民新人的颂歌,《回延安》是一曲中国革命的颂歌。“革命、人民、新人、社会主义,构成那个时期贺敬之诗歌的关键词,成为诗人宏大抒情的庄严主题。”进入新时期以来,贺敬之将主要精力投入到新古体诗的创作中。其新古体诗集《心船歌集》以执着的信念歌唱改革开放中出现的新人新事,歌唱人民创造历史的丰功伟绩,对祖国的未来满怀殷切的期望;面对世界性反社会主义逆流,诗人尤其显示了战斗的豪气和非凡的意志。《心船歌集》中的《三门峡》(8首)、《南粤行》(7首)、《归后值生日忆此行兩见转龙藏》、《咏南湖船》、《鄂西北行》(5首)等作品,以泰山、富春江、蜀道、延安等为抒情言志的出发点,抒写了这一历史时期共产党人忠于共产主义的执着信念、深沉忧思和大无畏战斗精神,呈现了一个顶天立地的“共产党人”崇高悲壮的抒情形象。

然而,上世纪80年代中期以来,当人们为文艺题材多样化新局面的出现而甚感欣喜时,“告别革命”“躲避崇高”、“消减正统意识形态”以及“去思想化、去价值化、去历史化、去主流化、去中国化”的鼓噪鹊起,弘扬时代精神、歌颂中国革命和建设、歌颂英雄模范人物的“宏大叙事”、“宏大抒情”之作,被一些人不分清红皂白地一律扣上“假、大、空”、“高、大、全”的帽子,其作者则被叽讽为“歌德派”。贺敬之这位以“宏大抒情”而著称的革命诗人,自然首当其冲地成为这些人攻击、嘲讽的对象。为此,张器友首先对“歌德派”的说法予以辨析。他指出:“有不同的歌德派,无是非地取悦主流政治及其意识形态,不可取;但发乎诗人主体要求的卓越的理性选择和强烈的情感认同,热烈地歌颂其所是与热烈地鞭挞其所非,同样都值得肯定。”(229页)他还援引马雅科夫斯基的诗句:“我赞美列宁/他是/世界的信仰/和我的信仰。”然后指出:“也正如马雅科夫斯基一样,贺敬之的歌唱,是发乎他对‘世界的信仰’和‘我的信仰’的生命拥抱,是他从历史深处生长起来的内在的战斗要求同人民革命历史使命天然契合的历史呈现。”(229页)张器友对贺詩“宏大抒情”的科学论断,同样能够从这些诗歌问世以来广泛、热烈、持久的接受热潮中得到证实。“八五新潮”以来,一些人竭力通过教材、论文、文库等贬低、甚至否定贺诗中的“宏大抒情”,但却难以奏效,因为这些“宏大抒情”的诗句,早已进入党和国家领导人、广大文艺工作者以及亿万人民群众的心中。有资料表明,江泽民同志当年视察三门峡时,就曾即兴吟诵《三门峡歌》中的诗句。中共在意识形态领域的部门负责人翟泰丰、李从军、金炳华等,都曾经在公开场合直言贺敬之诗歌对其影响。刘云山同志曾公开表示:贺敬之的那些代表性作品,“已经成为现当代文学史上当之无愧的经典之作,鼓舞和激励了一代又一代人”(310页)。2019年,中国文联在延安宝塔山下举行纪念《黄河大合唱》诞生80周年演唱会,时年91岁高龄的表演艺术家田华声情并茂地背诵《回延安》,全场观众报之以经久不息的热烈掌声。贺敬之诗歌的“宏大抒情”还对当代诗歌产生了重要的影响,仅新时期以来,人们从雷抒雁、叶文福、王怀让、叶延滨、纪宇、易仁寰、唐德刚、王学忠等一大批诗人的作品中,从抒写反腐、抗洪、抗震、抗疫等气势磅礴的诗歌中,无不感受到贺敬之“宏大抒情”的存在。可以断言,新的时代仍然需要贺敬之诗歌的“宏大抒情”,需要以坚定的共产主义信念,热情讴歌社会生活中的光明面,无情鞭挞社会生活中的阴暗面,从而激励人们为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

无需讳言,《放歌集》中的有些诗篇,其构成诗歌形象的一些现实材料,例如小土群、小洋群、大跃进、公社化等,已被历史淘汰出局。一些贬损贺敬之诗歌的人们,据此而将《放声歌唱》说成是“假大空”的“宏大抒情”。张器友回应道:“诗人当时处理这些材料时也未能避免时代所给予的局限。但是,这并不能遮掩这些诗歌在整体上、深层次上所透发出来的思想和艺术光芒。”(231页)他援引当代著名作家李准针对有人仅仅依据其小说《李双双小传》中对李双双办公共食堂的肯定性描写而否定该人物及该小说时说过的话,李准曾说,李双双形象在胸中酝酿五六年了,要通过这个形象概括出新人物的新思想、新面貌。“这就是说,这部作品是在一个长远的历史背景上孕育产生的,作家只是在特定的年代借一个不适宜的外壳传达他酝酿已久的一个时代性主题,作品的内涵不是办食堂的事件所能代替,所能包容的。”(同上)张器友进而指出:“这其实具有一种方法论的意义,即不能把处在作品表层的‘材料’与作品深层所隐含的深广的历史内容和美学价值等同起来。”(同上)张器友的这一论断,对于正确评价《创业史》《山乡巨变》《三里湾》等当代文学史上的许多名篇巨著,都具有重要的参考价值。对现实主义的小说应当这样看,对贺敬之秉持浪漫主义特质、“常常是言于此而意于彼”的超时空结构的诗歌更应该这样看。“大跃进”以及“小土群”、“小洋群”等固然是错的,但广大人民群众在“大跃进”中表現出的社会主义积极性则十分可贵,值得歌颂。仅仅抓住贺敬之诗歌中的某种杂质,将其夸大为贺诗的全部,再给它扣上“假、大、空”的帽子,将其一笔抹杀,难以令人信服。

三

张器友的《读贺敬之》内容丰富、内涵深刻,不但可使读者加深对贺敬之及其作品的理解,而且能给人以多种有益启迪。

启迪之一:必须坚持社会主义文艺的正确方向。贺敬之的全部诗情来自历史深处,立足人民本位,具有强烈的社会主义倾向。这就难免遭到某些崇奉“新启蒙主义”、“纯审美”、“纯艺术”论者的排拒。他们以不屑的口吻,称贺敬之等一代优秀诗人、作家的创作是“意识形态写作”。《读》作指出:“这不是一个小问题”。这个问题的确非同小可,它是关系到我们的文艺为什么人服务、怎样服务等重大问题。经过20世纪80年代初文艺界那场关于文艺同政治关系问题的大讨论,中共中央确立的关于文学艺术的根本方向是“为人民服务,为社会主义服务”。这就是说,文艺创作中生硬图解意识形态的简单化、概念化作法固不可取,但却不能不认同文艺作品的政治倾向性,亦即意识形态性。其实,“意识形态写作”不过是个似是而非的伪概念,按照唯物史观原理,文学艺术与哲学、宗教、道德等,同属于社会上层建筑领域的一种“更高地悬浮于空中的”“社会意识形态”(恩格斯语),既然如此,自然也就不存在什么“非意识形态写作”了。“一些学者不屑于‘意识形态写作’,其实,他们所张扬的‘新启蒙主义’就是一种意识形态,只是一种对社会主义—共产主义失望和抛弃之后而拼凑起来的新旧资本主义意识形态,并非社会主义—共产主义意识形态而已。”“八五新潮”以来,一些“重写文学史”论者竭力贬低以鲁迅、郭沫若、茅盾为代表的革命文学,无限拔高汉奸文人、反动文人和对革命持消极态度的文人及其作品,同样没有出离他们相中的意识形态规范,虽然他们在这样做时也打着“纯艺术”、“纯审美”的幌子。在当今世界上,所谓“非意识形态写作”纯属骗人的鬼话。重要的是在创作中选取何种意识形态,这才是区别文艺作品优劣高下的分水岭。作为社会主义作家,理应向贺敬之等人那样,自觉地承担起表现先进的社会主义政治倾向,表现人民群众追求共产主义理想的热情。用习近平同志的话说,即“坚持以人民为中心的创作导向,努力创作更多无愧于时代的优秀作品,弘扬中国精神,凝聚中国力量,鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。”这既是时代、人民向作家提出的必然要求,也是作家的光荣,而非他们的耻辱。

启示之二:必须坚持新诗发展的正确道路。《读》作结合对贺敬之及其作品的评论,回顾了新时期以来我国新诗发展的历程,总结出其中的经验教训。新时期伊始,我国诗坛出现了两大事件:一个是由时任中宣部副部长的贺敬之动议、《诗刊》社于1979年1月主办的全国诗歌创作座谈会;一个是1980年开始出现的“三个崛起”论。这两大亊件给出了新诗发展迥然不同的两条道路。前者提倡发扬民主,继承创新,主张以社会主义诗歌为主导的多样化诗歌的自由发展;后者则是在提倡创作自由的同时,否定新诗的左翼传统,误导新诗走世界一体化的现代主义—后现代主义道路。

在这场讨论中,贺敬之的态度无疑是可取的。他说过:“诗像其它所有文艺创作一样,当然应当是多样化和全方位开放的。因而文化行政部门必须坚持不懈地贯‘双百方针’和改革开放的方针,必须支持和鼓励向一切外国包括现代派艺术的有益成分学习。但从另一方面来说,这种学习不能是不加分析地照搬,不能丧失我们民族的主体性而一切以西方现代派为圭臬。”(《贺敬之致高占祥》,《贺敬之谈诗》,人民文学出版社,2004年,第261页)处在20世纪末世界性共产主义运动低谷时期,“三个崛起”论给诗坛带来一定的消极影响,致使大面积的新诗探索生出了价值迷惘、审美理想瘫痪的不良后果。但由于中国社会主义顽强地生长和中华民族包括诗歌在内的文化发展的作用,“崛起”论者所推动的单边的现代主义—后现代主义未能左右中国新诗发展的方向,“三个崛起”论提出已有40多个年头,却至今仍未“崛起”。“那些代表性学者无可奈何地面对这个不愿意接受的事实,‘对诗歌的前景特别迷茫’,感叹‘很多的诗—相当的多,正离我们远去’。而贺敬之以及诗歌领域的主导性力量始终成为错误思潮和‘崛起’论者无力破除的巨大砥柱。”四十多年来,革命诗歌和社会主义诗歌传统在大批诗人中顽强地维护着、传承着,滋养着人民新诗歌的希望。一批又一批的中青年诗人,团结在贺敬之周围,继承和弘扬民族新诗和古典诗词、民歌的优良传统,吸收现代主义一后现代主义有益的东西为己所用,守成而又开放。而且,感受着民族复兴的大气候,现代主义一后现代主义诗歌运动中的许多探索者也不断摆脱“崛起”论的消极影响,回归世界文化交流的大背景下中国诗人的主体精神。诚如张器友所说:“这是有着伟大民族诗歌传统、坚持社会主义中国文化环境里的势所必然。”“崛起”论者将“不屑于表现时代精神的号筒”、“不屑于表现自我感情世界以外的任何丰功伟绩”当作“新的美学原则”,贬抑和否定“五四”以来左翼诗歌的发展道路和成就,诬称毛泽东的《讲话》导致诗歌“离开了审美渠道”,五六十年代“民歌加古典”的讨论和实践“违背艺术规律”,“十七年诗歌乏善可陈”,等等,统统站不住脚。他们主张将以西方舶来的现代主义一后现主义诗潮作为中国新诗发展的道路,是完全不靠谱的。

启迪之三,必须坚持开展马克思主义文艺批评。新时期以来,文艺界、学术界在对贺敬之作品的评价上,存在着明显的对立。究其原因,是由于双方的批评观念和价值取向不同所致。《读》作认为,“在20世纪文学研究领域存在着三类批评观念和价值取向,除马克思主义文艺批评之外,一类是以西方启蒙理性主义为思想核心的泛现代性文艺观,一类是以非理性主义为旗号的‘审美现代性’文艺观。……在贺敬之研究上,无论是秉持启䝉理性主义的学者还是秉持‘审美现代性’的学者,都不能接受贺敬之作品的思想光芒和美学原则,迫于贺敬之作品的巨大影响,他们中的一些人对于贺敬之诗作在某些具体枝节上也能首肯,但对其崇高的精神个性及其在作品中透发出的鲜明的倾向性,对其作品中昂扬着的大写的‘人’以及伟大的人生理想,则是予以误判和轻视。”《读》作不但同上述观念划清了界限,而且在与其错误倾向的论争中,将贺敬之研究推向新的高度。张器友十分看重恩格斯基于唯物史观而倡导的“美学的历史的观点”的批评,并对它做了深刻而又独到的解读。依他之见,“既然要讲‘美学的’,就应该认识到诗歌是一种建立在一定经济基础之上的、运用语言进行言说的、审美的意识形态,是一种‘按照美的规律’创造的‘有意味的形式’,认识到和其它类型的文学艺术一样,诗歌美感形式和审美价值产生于人类改造自然、改造社会的实践活动,先进世界观和价值理想对于诗美的陶铸和创新具有重要意义;既然要讲‘历史的’,就应该注意到诗歌在社会历史运动中生成及其与社会历史运动的真实联系,注意到诗歌在历史的联系中与社会斗争、时代潮流、民族传统的关系,与历史运动的主体一劳动者大众的关系。”这段引文似嫌长了点,要而言之,作者意在提醒人们要正确理解恩格斯所说“美学的”涵义,不能只看到詩歌等文艺作品的“审美”特性,而且还要看到它的“意识形态”性,看到诗人及其它艺术家的“世界观”、“价值理想”对其创作的“重要意义”。作者还提醒人们在理解恩格斯所谓“历史的”涵义时,要避免以孤立、静止的观点去看待诗歌同“社会历史”的联系,而应关注诗歌同“社会历史运动”的联系,关注诗歌及一切文艺作品同“社会斗争”、“时代潮流”、“民族传统”及“劳动者大众”的“关系”。换言之,即我们常说的要重视诗歌及一切文艺作品的社会性、时代性、民族性和人民性。张器友身体力行,自觉地立足唯物史观高度,运用“美学的历史的观点”解读贺敬之。《读》作将贺敬之的诗歌创作放在20世纪中国共产党带领中国人民谋求解放和民族复兴,以及我国现代文学发展历程的大背景下考察,特别是受“八五新潮”影响而发生的当代文学的转型,以及主要发生在西方的后现代主义与我国“十七年文学”并峙的情况下考察,对如何认识贺敬之的成就作了全面客观的论述,有力地驳斥了“新启蒙主义”、“新自由主义”对贺敬之及其它同时代优秀诗人的非议和贬损,得出令人信服的科学结论。把历史的内容还给了历史。《读》作中无论是关于贺敬之诗歌是20世纪中国诗歌史上继郭沫若、艾青之后的“第三座高峰”的判断,还是关于《白毛女》、《放声歌唱》、《心船歌集》是贺敬之创作道路上“三座高峰”的论述,抑或关于贺敬之“是历史性的大诗人,世界性的社会主义的大诗人”的评价,等等,无不放射着马克思主义文艺批评的光芒,显示出马克思主义文艺批评的威力。《读》作向人们表明,只有马克思主义文艺批评,才能正确解读贺敬之和其它一切作家、艺术家及其作品。马克思主义文艺批评固然应当汲取当今西方各种文艺批评新方法所含的“真理颗粒”,以丰富马克思主义文艺批评的理论内涵,将这一批评的锐器打磨得更加锋利,但企图以“新历史主义”、“新自由主义”或其它舶来的西方文艺批评新方法取代马克思主义文艺批评的想法和做法,则断不可取。