是学者,也是战士

——我所接触的文艺理论家程代熙

刘文斌

摘要:程代熙先生青年时代即投身革命文化事业,革命熔炉的锻炼和革命理论、革命文学的熏陶,促使他树立起共产主义理想信念和马克思主义美学观、文艺观,并为译介、宣传、捍卫马克思主义美学观、文艺观辛勤笔耕,贡献卓著。程先生晚年正值社会主义运动低潮期,他因劳累过度而患上绝症,后抱病申请加入中国共产党,成为一名光荣的无产阶级先锋战士。本文通过对笔者同程先生接触的经历及来往书简的叙述,彰显出程先生集马克思主义学者与共产主义战士于一身的光辉本色。

程代熙

一

我同程代熙先生相识,始于拜读其大作。1977年夏天,我在《光明日报》上看到一篇题为《关于“拿来主义”——学习鲁迅介绍外国文学的经验》的长文,作者是程代熙。该文以翔实的资料,总结鲁迅认真翻译介绍外国文学、特别是俄苏进步文学和革命文学的经验。作者认为鲁迅倡导的“拿来主义”,“完全符合马列主义的科学原理”,并且引用了列宁《青年团的任务》一文中的有关论述:“无产阶级文化并不是从天上掉下来的,也不是那些自命为无产阶级文化专家的人杜撰出来的”,“只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化,只有对这种文化进行改造,才能建设无产阶级的文化”。[1]这篇文章对我思想触动很大,此后,每当我在报刊上看到程代熙的文章,总要认真拜读。

1978年,我重回母校学习文艺理论,毕业后留校任教,1986年秋季受命讲授“马克思主义文艺论著选讲”课(简称“马列文论”)。受当时颇为流行的马列文论“过时论”“机械论”“断简残篇论”等谬说的影响,我不愿意讲授这门课,只是在不得已的情况下才勉强上岗,并打算一旦有机会,便“跳槽”去改教其他“学术含量高”的课程。但既然要讲授这门课了,就得备课,于是,程代熙先生的《文艺问题论稿》(上海文艺出版社,1979)、《艺术家的眼睛》(陕西人民出版社,1982)、《马克思主义与美学中的现实主义》(上海文艺出版社,1983),以及程先生先后任副主编、主编的《文艺理论与批评》杂志,就成为我的案头必备之物。程先生发挥其熟悉中外文化的优势,结合匈牙利学者卢卡契、苏联学者里夫希茨、英国学者柏拉威尔以及中国学者陆梅林等的相关论述,联系社会主义文艺的实践,有理有据地指出:“马克思主义文艺理论具有严谨的科学体系”,他接着援引列宁“只有以先进理论为指南的党,才能实现先进战士的作用”的名言,指出“这句名言的精神,完全适用于我们的文艺事业”[2]。程先生的这些论述,不但消除了我对马克思主义文艺理论的疑虑,也使我体会到他努力以马克思主义文艺思想武装自己、做一名革命文艺队伍中“先进战士”的决心。不仅如此,程先生的著作还澄清了种种理论迷雾,帮助我破解了一个个理论难题,使我加深了对马克思主义文艺思想的理解。

20世纪八九十年代,“多元化”引起广泛争论,一时间,“政治多元化”“理论多元化”“文艺多元化”等似乎成了“思想解放”的基本特征。为此,程代熙撰写并发表了《一元·二元·多元——对一个哲学问题的探讨》一文。文章从哲学高度指出,“元”即哲学中“本原”的意思,“马克思主义哲学是彻底的唯物主义一元论哲学”,“多元论认为世界是由多种本原构成的一种哲学学说”。所以,人们常说的“多元化”,应改为“多样化”。程先生还针对当时的所谓马克思主义文艺学只是“百家中的一家”的说法,一语中的地指出:“这些人不过是想以此来否定马克思主义文艺学在文艺领域的指导地位,使各种非马克思主义文艺学同马克思主义文艺学分庭抗礼,进而以前者取代后者。用他们自己的话来说,就是‘中国迫切需要多元化’,‘不需要一个统一的意识形态来管理’”。[3]今天,人们对此已进一步厘清认识,之所以有如此变化,程代熙等马克思主义理论家功不可没。

文艺反映论,是马克思主义文艺思想的一个基本理论。20世纪80年代前后,歪曲、贬损马克思主义文艺反映论几乎成为一种时髦的国际现象。美国“新批评”派的重要文论家雷内·韦勒克与瑞士儿童心理学家J.皮亚杰(他后来不再坚持这一看法)就将马克思主义反映论譬作“镜子式的反映”。无独有偶,我国学界也有人将马克思主义反映论说成是“机械反映论”“直观反映论”,认为这是造成20世纪我国文学“主体性失落”的重要原因。王若水在《文汇报》上发表了一篇长文《现实主义与反映论问题》,文章从列宁《唯物主义与经验批判主义》一书中摘引了两段话,将列宁的反映论定性为“直观反映论”,并认为其是现实主义创作方法的哲学基础。程代熙对此文提出质疑:“列宁的《唯物主义与经验批判主义》是一部长达二三十万言的重要学术著作,而王若水同志上不沾天、下不挨地地抽出其中的两段话,就遂而断言列宁的反映论就是直观的反映论。”他将王若水“省略”去的列宁的几段话摘出,同王若水摘引的两段话进行对比分析,指出王若水是在断章取义地引用列宁著作,从而肢解歪曲了列宁的原意。程先生还以列宁同一时期写的《列甫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》一文中的相关论述作为佐证,说明列宁的反映论并非“直观反映论”,而是彻底的反映论。[4]

现实主义是人类进步文艺的一面旗帜,也是马克思主义文艺理论的中心问题。然而,它的历史发展、基本特征及未来命运,中外学界众说纷纭,莫衷一是。程代熙先生连续撰文阐释马克思、恩格斯的现实主义理论,大声疾呼“文艺必须真实地反映生活”[5]。然而,一些青年作家在创作中却又照抄生活,陷入自然主义泥淖。于是,程代熙又撰文指出:“没有真实,就没有现实主义……但是却不能因此就反过来说,现实主义就等于真实。因为现实主义文学还要求真善美的统一。”[6]程先生还对现实主义的历史作了深入细致的梳理,勾勒出从席勒和歌德首先在文艺领域提出“现实主义”这一概念起到19世纪末为止,“现实主义”在德国、法国、俄国、英国、波兰和丹麦等国文艺运动中产生和衍化的大致轮廓,并在此基础上,对现实主义的内涵及真实性与倾向性的关系等发表了精当的见解。[7]20世纪80年代中期,随着西方现代派文艺大量涌入,现实主义面临着严重挑战。有观点认为“现实主义是蒸汽机时代的产物,早已过时了”,“国家要搞现代化,文艺何妨现代派”。为此,程代熙撰写并发表了多篇论文,认为现实主义是欧洲文学中长时期以来就存在的,并且还是不断地发展着的一个重要文学现象,并非是“蒸汽机时代的产物”[8]。程先生上述论断,反驳了“现实主义过时论”,得到学术界的广泛认可,被写入新时期出版的多种高校文学理论教材中。

程代熙先生大力弘扬马克思主义文艺学,但他并不排斥其他现当代西方的进步文论。20世纪80年代中期,大量西方文艺批评新方法被引入中国。程先生充分肯定引进西方文学批评新方法的积极意义,认为它“在开拓眼界和打开思路方面的确起了很好的作用”,但他同时也指出“这些方法的哲学基础并不都是唯物主义的”,“如果丢弃了马克思主义哲学这件宝贝,所谓方法论的多样化就会导向指导思想上的多元化”。[9]程先生还发挥其外语优势,在深入研究一手资料的基础上,运用马克思主义文艺思想对这些新方法逐一进行分析,并发表了《结构主义漫评——读书札记》《海外华人学者现象学研究一瞥——读书札记》《雅克•德里达:解构理论纵横谈——读书札记》等一系列论文,科学地分析了西方各种文学批评新方法的成败得失与功过是非,阐明我们对其所应采取的正确态度。[10]他的这些论文资料翔实、论点精辟、论证充分,因而经常被当作权威论断引用。

二

邓小平同志在1983年10月曾指出:“现在有些同志对于西方各种哲学的、经济学的、社会政治的和文学艺术的思潮,不分析、不鉴别、不批判,而是一窝蜂地盲目推崇。……对此,马克思主义者应当站出来讲话。”[11]遵照邓小平同志的上述指示精神,程代熙同陈涌、陆梅林等一道,在中宣部、文化部的支持下,创办了国内首个以研究马克思主义文艺理论为宗旨的机构——中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所(以下简称“马文所”),同时,还创办了以弘扬马克思主义文艺理论、繁荣社会主义文艺为目的的刊物——《文艺理论与批评》。程代熙被任命为“马文所”副所长,并先后担任《文艺理论与批评》副主编(1986—1990)、主编(1990—1997)。“作为一位威望甚高的理论大家,代熙同志对待刊物的编辑工作同样严谨、认真,从没有一丝一毫的懈怠,他担任主编后,视刊物为自己生命的一部分,具有很强的责任感,尤其对培养年轻作者,倾注了极大热情。”[12]

程代熙先生对于不同学术观点,严格遵循“双百”方针,积极地组织讨论,鼓励争鸣,努力营造健康的文艺批评生态。1998年,一位叫刘宏彬的读者写信给程代熙,对他关于“朱光潜前期美学思想的评价问题”表示“难以接受”,并就此谈了自己的看法。这封信后来以《朱光潜前后期美学思想的一致性及五十年代的自我批评——致程代熙先生》为题,刊发于《文艺理论与批评》1998年第4期的“商讨与争鸣”栏目。此类事例还可举出许多,限于本文篇幅,不再赘述。在刊物“商讨与争鸣”“自由论坛”“理论探索”等栏目中,有些文章的观点,程代熙并不同意或不完全同意,但他仍然乐意为其提供版面。程先生之所以有如此雅量,并非是要做做样子,而是源自于他对“双百”方针的深刻理解。他曾这样写道:“为什么必须允许争论、开展正常的批评呢?这是因为社会生活是一种非常复杂的现象。人们对同一种社会现象往往会有不同的认识,在科学文化领域就常常出现不同的学派。怎么办?是采取 ‘罢黜百家,独尊儒术’的办法,把不符合自己看法的观点、思想都视为异端,还是采取讨论、争鸣、批评的办法呢?正确的答案显然是后者而不是前者”。[13]

以程代熙之见,坚持和发展马克思主义文艺理论与批评,离不开良好的学风和文风。为此,程代熙以身作则、率先垂范。他的文章不但论点深刻独到,而且紧密结合文艺实践,深入浅出,十分好读,常常是在娓娓道来、引人入胜的讲述中,蕴蓄着精辟的见解,闪烁着智慧的光芒。即便是一些论战性的文字,也总是能以理服人,而不以势压人。刘再复在其《论文学的主体性》一文中,将美国人本主义心理学家马斯洛关于人的五种需求的理论作为研究作家心理结构的指导原则。对此,程代熙结合中外文学史上的大量史实予以反驳。“曹雪芹晚年住在北京西山的小茅屋里,穷得‘举家食粥’,可是他作家的主体意识和主体能力并没有处于‘沉睡状态’,他还是以惊人的毅力,而且穷十年之久,呕心沥血地五次润色、增删他的巨著《红楼梦》。巴尔扎克一生都是在穷困潦倒中度过的,但他的写作欲望也就是主体意识却始终很强烈,很旺盛,而且他的用心也是十分良苦的。鲁迅是名副其实靠稿费为生的。在温饱问题上,他比曹雪芹解决得好一些,也可能比巴尔扎克略胜一筹,因为鲁迅还不曾为躲债到处搬家,可是鲁迅却没有人身安全,国民党特务总是在伺机向他打黑枪。按照马斯洛的需求等级说,像曹雪芹、巴尔扎克、鲁迅这些总是处在最低需求等级上的人,或者如刘再复同志所说处在‘缺乏必要的从事创作的外在条件,因而不可能进入深邃的精神生活’的作家,是绝不会达到‘作家的意志、能力、创造性的全面实现’的所谓‘最高等级’的。”[14]程先生运用人们所熟知的文学史实,去说明人们所不熟悉的文学理论问题,举重若轻,势如破竹,且语气平和、文风严谨、笑谈真理、雍容大度,令人感佩之至、钦羡不已。

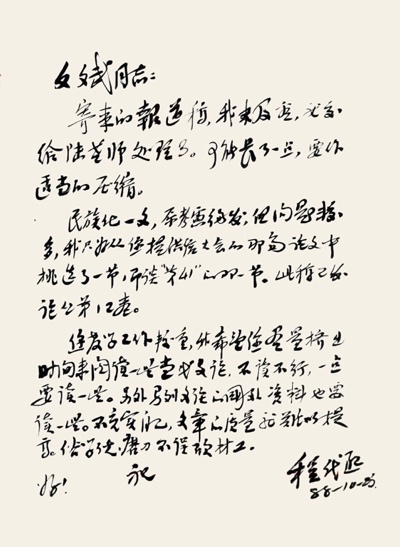

程代熙先生在他主编的刊物上,编发过我的一些文章。这不但令我大受鼓舞,而且有形无形地引领了我的学术研究方向,教会我研究学术的方法。不过,拙文遭程先生“枪毙”的也不少。令我动容的是,先生没有一“毙”了事,而总是坦诚而又认真地指出稿件中存在的问题,并耐心地提醒我今后应如何改进。从1986年11月至1989年6月,程先生给我写过八封信,我珍藏至今。这里不妨摘抄几段。“谈《讲话》一篇,较少新意,如没有新意,与一般文章很容易雷同,就不可能被接受。”“此文有一定基础,但仍显得有些分散。此文在‘破’之余,‘立’论较弱。”“您文章中的失实处,我在发稿时已发现,并代您作了更正。……以后作文一定要勤于检索资料。凡有疑点一定要在下笔前或定稿前作一次检查。”“可以写点短文、随笔或杂文,针对一题一事作些剖析,将有大益。”“您教学工作较重,我希望您尽量挤时间来阅读一些当代文论,不读不行,一定要读一些。不充实自己,文章的质量就难以提高。俗语说,磨刀不误砍柴工。”“您的文章从大处着眼的多,这诚然好,但不够,还要从细处落笔,理论文章要写得具体些。有具体性、生动性,才有可读性。今后再谈原理时,最好多结合具体作品,多作一些具体的艺术分析。原理是旧的,但角度要新。这样就可以做到有新意了。”那时候,我在内蒙古师范大学中文系教书,一位同我关系较好的同事看到程先生寄给我的信,故意做出吃惊的样子,大声说道:“啊呀妈呀!程代熙先生的亲笔信,吓死人啦!”朋友话中固然有玩笑的成分,但也不乏真实的感受。的确,程先生这位大名鼎鼎的学者,亲笔写信指导我这个初出茅庐的理论新兵(我当时还只是个讲师),能不令人感动吗?程先生之所以如此,当然远不只是对我个人学业的关心、扶持,从中也不难体察到先生努力建设中国化马克思主义文艺学、繁荣社会主义文艺的良苦用心。

三

1999年5月15日,我突然收到“程代熙同志治丧办公室”的来信,心头一紧,拆开看时,才知程先生“因患癌症,术后意外,抢救无效,于1999年5月12日中午12时15分逝世,享年72岁”。我草拟了唁电,到邮局发出。此后不久,我收到北京寄来的《程代熙文集》(10卷),第一卷扉页上有“程代熙,九九、五、十二”的字样,“程代熙”三字是先生生前的签名手迹放大、制成印章后加盖上去的。我看着“签名印章”那熟悉的笔迹和书中先生的一些照片,不禁回想起过去同程先生接触的一些往事。

作者与程代熙在上世纪80年代合影

1986 年9月16日至19日,全国马列文论研究会第六届年会在甘肃敦煌召开,我前去参会,有幸见到仰慕已久的程代熙先生。先生看上去60岁上下,中等个头,身体微胖,衣着整洁,风度儒雅。他的谈话中流露出的对于马克思主义文艺理论的高度自信和努力做好文艺理论与批评工作的坚强决心,给我留下很深的印象。

程代熙先生亲笔信

1987年冬季,我受所在单位派遣去往内蒙古额尔古纳左旗讲课,返回途中经过北京时,特意下车去看望住在西坝河东里原文化部宿舍楼的程代熙先生。先生家兼作客厅的书房不算宽敞,但窗明几净,一尘不染,陈设虽很普通,但摆放得井然有序。走廊墙上贴着几联未装裱的条幅,皆为先生手书,其内容则全是抄录古代志士仁人的言志诗。记得其中有郑板桥的《题竹石画》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”想必程先生是借它来表达自己的精神追求和心灵寄托吧。在我看来,它也正是程先生坚信马克思主义、心系人民大众,虽历经磨难却不忘初心的真实写照。

我最后一次见到程代熙先生,是1998年秋季在四川大学召开的全国马列文论研究会年会上。当时,程先生已做了肺癌切除手术,身体大不如前,说话气喘,但他仍然坚持在大会上发言,饭桌上还在同武汉大学的何国瑞教授讨论“艺术生产原理”。此后的半年多中,我给程先生打过几次电话,每当我问及他的身体状况时,先生总是淡淡地说一句:“马马虎虎吧”。但当涉及到学术问题和文坛动态时,先生依旧严肃认真、一丝不苟。我担心累着先生,只想讲点令他高兴的事便打住,可先生却常显得“意犹未尽”。

程代熙先生离世后,我从报刊上读到介绍先生生平的资料。原来,程先生幼年丧父、家境贫寒,靠亲友资助勉强读完初中后即辍学去当学徒,靠自学和上夜校较熟练地掌握了英语和大量中外文学知识。他20岁时即在上海《新民晚报》发表了声援全国学生反饥饿运动的诗歌,以及翻译美国诗人惠特曼的诗作《船长》。1952年,程先生被他当时所在的国际新闻局选送去往新成立的中国人民大学俄语系深造。经过四年学习,他不但熟练地掌握了俄语,比较熟练地掌握了德语,而且还学习了俄国文学史,以及马克思主义哲学、政治经济学、联共(布)党史,初步树立了马克思主义世界观、人生观、价值观。1956年,程先生大学毕业,被分配到人民文学出版社,担任《马克思主义文艺理论丛书》的责任编辑。四卷本的《马克思恩格斯论艺术》、两卷本的《列宁论文学与艺术》和一卷本的《斯大林论文学与艺术》,以及《鲁迅论文学》《瞿秋白论文学》《拉法格论文学》等,都是经先生之手送去发排的。在此期间,程先生还比较系统地阅读了马克思、恩格斯、列宁、普列汉诺夫等的著作,特别是他们有关美学、文艺学的著述,树立起马克思主义文艺观、美学观。

十年“文革”中,程代熙先生历经磨难、饱受屈辱,但他不改初心、牢记使命。“文革”后,先生经过短暂的思想调整,就又奋不顾身地投入新的战斗,发表了多篇科学性与战斗性高度统一的、振聋发聩的学术论文,出版了多部极具参考价值的文艺学、美学译著。先生晚年疾病缠身时,又主持并完成了国家“八五”社科基金重点项目《新时期文艺新潮评析》(河南大学出版社,1997)。陈涌先生曾评价道:“这本书对新时期以来搅动中国整个文学艺术界的风起云涌的‘新潮’文艺作出了一个比较完全的描述和比较系统的初步总结。”[15]

1997年5月中旬,程代熙先生被确诊患肺癌,他躺在病床上思忖着,想在有生之年实现自己的夙愿——加入中国共产党。先生做完开胸手术回家后不久,即动笔写入党申请书,由于伤口疼痛难忍,身体又极度虚弱,他不得不写写停停,一封不足3000字的入党申请书,前后共用了45天才完成。先生最后写道:“虽然国际共产主义运动目前正处于低潮时期,世界上那些视社会主义制度为洪水猛兽的资本主义大国及其他一些敌对的政治势力,还会在我们国家前进的道路上设置种种障碍,制造种种困难,散布告别革命、共产主义已经彻底失败的种种谰言,但我深信中国共产党——这个经历历史考验的中国无产阶级的战斗组织,一定能够领导亿万中国人民从胜利走向另一个胜利。正是基于这样的认识和信心,我向党组织呈上我的入党申请书。请支部给予严格审查。”1997年底,程先生终于如愿以偿地成为“中国共产党——这个经历历史考验的中国无产阶级的战斗组织”中的一名战士。

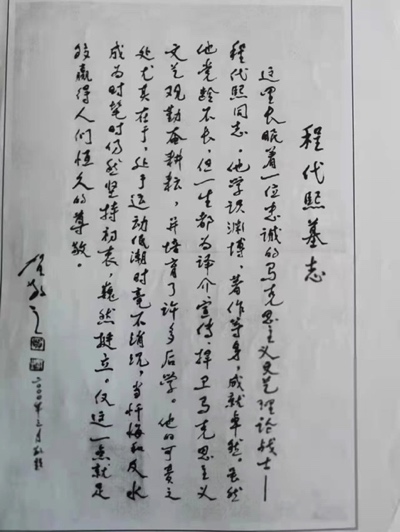

贺敬之为程代熙撰写墓志

2017年初冬的一个下午,我前往位于北京西郊的福田公墓,去祭拜安葬在那里的程先生。沿着陵园中的花丛小径来到先生墓前,只见墓碑正面镌刻着“程代熙同志之墓”七个大字,落款为“邓力群敬书”。墓碑的背面,镌刻着程代熙墓志:“这里长眠着一位忠诚的马克思主义文艺理论战士——程代熙同志。他学识渊博,著作等身,成就卓然。虽然他党龄不长,但一生都为译介、宣传、捍卫马克思主义文艺观勤奋耕耘,并培育了许多后学。他的可贵之处尤其在于,处于运动低潮时毫不消沉,当忏悔和反水成为时髦时仍然坚持初衷,巍然挺立。仅这一点就足够赢得人们恒久的尊敬。”我默诵贺敬之先生题写的“程代熙墓志”,胸中又一次升腾起对程先生深深的景仰之情。我用毛巾将墓碑轻轻地擦拭了一遍,又默默地将一篮鲜花摆放在墓碑前,然后朝着暮色苍茫中巍然挺立的“程代熙同志之墓”,深深地鞠了三个躬。

(本文原载《中国文艺评论》2022年第5期,作者授权红色文化网发布)

注释:

[1]程代熙:《关于“拿来主义”——学习鲁迅介绍外国文学的经验》,《程代熙文集》第六卷,北京:长征出版社,1999年,第355页。

[2]程代熙:《关于文学与真实的关系问题——在一次座谈会上的发言》,《程代熙文集》第一卷,北京:长征出版社,1999年,第362页。

[3]程代熙《一元·二元·多元——对一个哲学问题的探讨》,《程代熙文集》第四卷,北京:长征出版社,1999年,第185-193页。

[4]参见刘文斌:《迎接挑战,开拓前进——全国马列文论研究会第十届年会讨论情况综述》,《文艺理论与批评》1989年第1期,第141-144页。

[5]程代熙:《文艺必须真实地反映生活——读书札记》,《程代熙文集》第一卷,北京:长征出版社,1999年,第341页。

[6]程代熙:《现实主义的真实和作家的同情》,《程代熙文集》第六卷,北京:长征出版社,1999年,第355页。

[7]参见程代熙:《再论现实主义的源流——读书札记》,《程代熙文集》第一卷,北京:长征出版社,1999年,第431页。

[8]程代熙:《卢卡契和布莱希特的现实主义》,《程代熙文集》第四卷,北京:长征出版社,1999年,第439页。

[9]程代熙:《一元化和多样化》,《程代熙文集》第四卷,北京:长征出版社,1999年,第182页。

[10]参见《程代熙文集》第四卷,北京:长征出版社,1999年。

[11]邓小平:《邓小平论文艺》,北京:人民文学出版社,1989年,第84-86页。

[12]闻礼平:《“追思程代熙同志、研讨〈程代熙文集〉座谈会”在京举行》,《文艺理论与批评》1999年第5期,第16页。

[13]程代熙:《新春断想——读书札记》,《程代熙文集》第五卷,北京:长征出版社,1999年,第126页。

[14]程代熙:《对一种文学主体性理论的述评——与刘再复商榷》,《程代熙文集》第四卷,北京:长征出版社,1999年,第88页。

[15]陈涌:《文艺理论批评的新收获》,《文艺理论与批评》1997年第6期,第18页。