刘润为:怀念李尔重同志

怀念李尔重同志

刘润为

李尔重是我的同乡。我们的家乡有一条西向的河,原名浭水。宋靖康二年(1127年),徽、钦二帝被金押往五国城时经此水,徽宗赵佶叹道:“凡水皆东,唯此独西。吾安得似次(按:同“此”)水还乡乎?”时人伤之,遂更名为还乡河。有诗云:“北狩至尊仍出塞,西流浭水自还乡。”这条河在我们那里走了一个“之”字。李尔重的老家王毫庄在河西,我的老家在河北,相距大约6公里,同属河北丰润,上世纪70年代还同属沙流河工委(县委的派出机构,下辖4个公社)。

晚年李尔重同志

老人家是家乡父老们引以为荣的话题。究其原因,倒不在于他的官阶(论官阶,有的比他高,但是没有多少人理会),而在于他的传奇经历,特别是才名。他14岁考入车轴山中学;15岁偷读《共产党宣言》,被学校当局警告;16岁参加薄一波领导的唐山兵暴,被学校当局开除。后来凭借自学,先后考取北平大学农学院、北京大学哲学系,继而又东渡日本,与同乡杨向奎先生等一起,进入仙台帝国大学学习。上世纪50年代,老人家的散文《武汉关的钟声》被选入中学语文课本,更使得他在家乡声名大震。我读初中时,曾从老师那里得知,毛主席曾经赞赏说:在我们党内,河北有两个才子,一个是王任重,一个是李尔重,二重。

毛主席接见李尔重(右2)等同志(1955年)

我与老人家相识纯属偶然。那是1993年12月的一天,我应邀到杨向奎先生家里谈《红楼梦》的问题,恰好李尔重也在。杨向奎先生介绍说,丰润作家王家惠写了一篇考证文章《曹渊即曹颜——曹寅曾过继曹鈖之子》,润为同志写了《曹渊:<红楼梦>的原始作者》,对《红楼梦》的作者问题提出了新的看法。对此,老人家颇感兴趣,于是留下他在武汉的地址和电话,嘱我一定要把两篇文章寄给他。1994年1月,即收到老人家的长信。信中,老人家既肯定了我们的观点,又指出了不足。他说:

“你的和王家惠同志的文章都读了,有说服力,只是缺少一个直证材料。我看过一九四九年修的江西武阳渡曹氏总谱、曲阳的曹谱、丰润的光绪三十三年、三十四年修的曹谱,都没有曹寅一支的下落。我认为这是修谱人故意干的,因为曹寅家抄了家,所以修谱人不肯把他们列进去。这种例子在历史上是有的。比如司马迁受腐刑后,他的韩城老家的司马姓都改了,有的把司加了一竖,改姓同,有的把马加了两点,改姓冯;湖北英山县是毕升的老家(此事已完全查有实据),但因为毕升后人有用活字印刷伪造文书而被抄家者,所以那里姓毕的都改姓了田。

“看来从现有的家谱里很难找到确证。

“但冀东的曹家自曹端明北迁丰润之后,已蕃衍于遵化、丰润、宝坻、玉田等县,已知者有近四十个村庄。别村是否还有材料可查?冀东的旗地,集中于玉田、宝坻和丰润、遵化一部分,乌进孝进租一章,明写进有玉田米。在这些‘庄户’人家是否可以查到线索?都值得注意。跟丰润文史馆的同志们查问一下有必要。”

由此,我与老人家建立了十几年的联系,或书信往来,或通电话。老人家到京,总是喜欢住在黄化门附近的河北驻京办事处。这里离我当时的住地西单很近,所以他每次来京,我都要去看望他,海阔天空地聊上一通。老人家学识渊博,贯通古今中西;笔耕勤奋,在创作、书法、国学、世界语等方面多有建树。每次听他谈话,总是感觉收获满满、受益良多。“与周公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉”,其是之谓也。

尤为令人赞叹的是,老人家于1983年70岁时动笔,不分寒暑、不舍昼夜,至1993年80岁时完成共八部480万字的长篇小说《新战争与和平》。这是反映中华民族抗日战争的全景式鸿篇巨制。这一壮举感动了时任国家主席李先念,于是欣然为其作序。在谈到这部书的创作时,老人家总是反复强调:我写这部书不是为了出名,都80多岁了,要名还有什么用?我是为了比较形象地留下那一段历史,留下对那一段历史的思考,这对民族的未来有好处。抗日战争是中国共产党领导全国人民在近代历史上取得的第一次反侵略战争的胜利,我不过比较忠实地记录了历史。从本质上说,这部书是党和人民用生命写的。托尔斯泰的《战争与和平》写出了不少鲜活的历史人物和宏大的战争场面,但是他未能写出战争的根源以及消灭战争的途径,因为他不是马克思主义者。这部书之所以叫《新战争与和平》,除了在叙事宏大上借鉴托尔斯泰以外,就是力求用历史唯物主义的观点揭示战争的根源和人类最终消灭战争的途径。

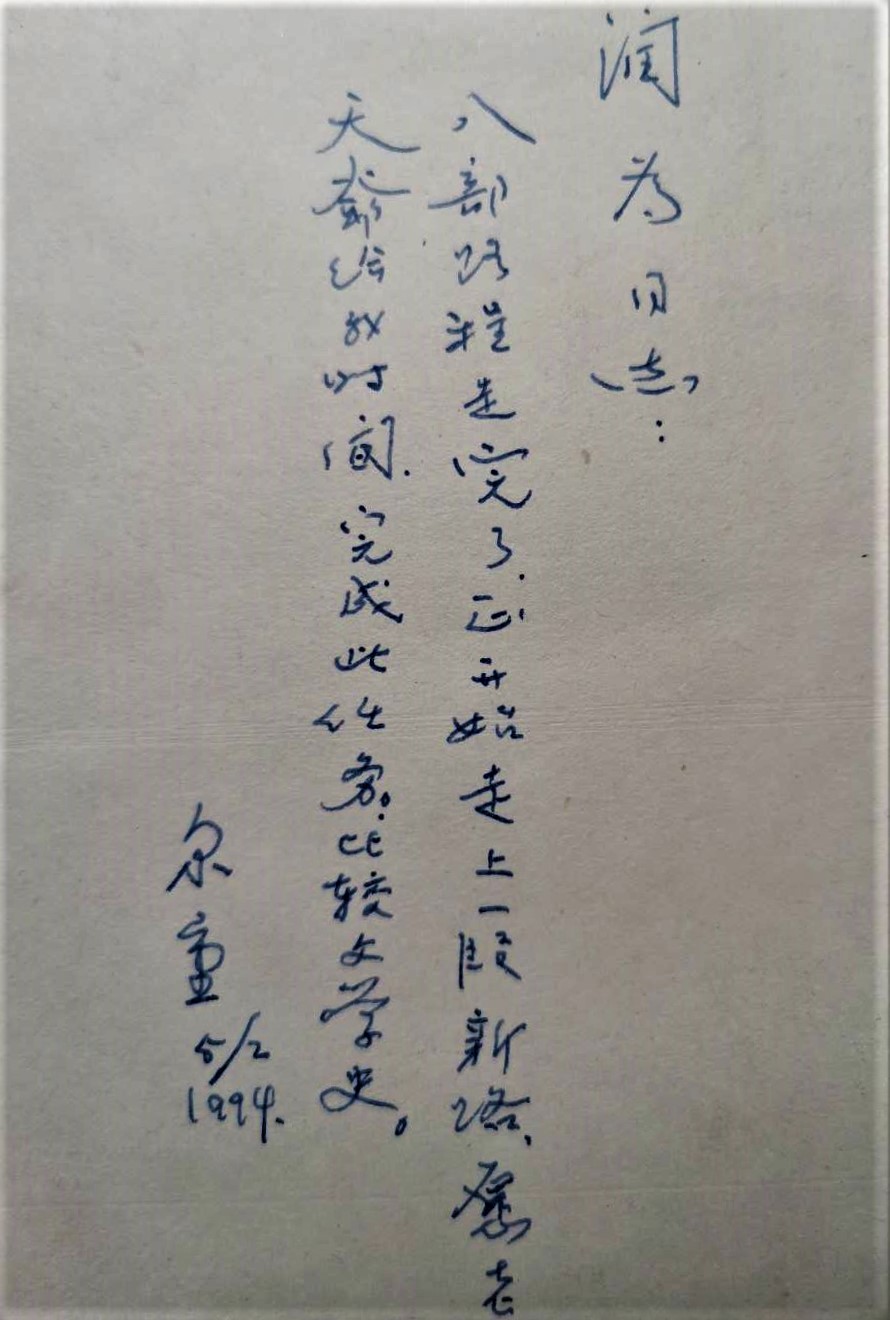

一般地说,人到七八十岁还能完成一部数百万字的作品,已经是一个了不起的奇迹,但是老人家并未就此止步。1994年2月5日,老人家寄赠《新战争与和平》第八部时,在封三的空白页上写道:“润为同志:八部路程是走完了,正开始走上一段新路,愿老天爷给我时间,完成此任务:比较文学史。”看到这几句话,我简直惊呆了,真个是“烈士暮年,壮心不已”啊!

老人家是著作等身的作家、学者,更是真诚的和真正的共产主义战士。

1977年初秋,沙流河工委召开会议,部署种收、秋种工作。我和老人家的侄子、时任王毫庄大队党支部书记李建国坐在一起。他说,秋种的最大困难是拖拉机少,不能及时地把地耕出来。我说:找你叔啊,让他跟地委或县委打个招呼,给你调拨一台不就得了?李建国连连摇头,苦笑说:“提这事儿,不挨骂就算万幸了。”是的,老人家自新中国成立起,从来没有利用职权办过一件私事。大约是2005年春,有一次和老人家聊天,老人家说:晓丹(老人家的女儿,湖北省委办公厅干部,时任老人家秘书)的岁数比你还大些吧?这么多年副处了,最近老是让我跟省委领导打个招呼,解决她的正处级待遇问题。我说:湖北省委主要领导同志对您非常尊重,这应当不是难事。老人家摇摇头,用非常平缓的语气说:我的直系亲属中有5个下岗,我都没找过任何人。晓丹毕竟还有稳定的工资收入,更不能打这个招呼了。

1994年6月底,我写信向老人家约纪念抗日战争胜利50周年的稿子。7月中旬,老人家回信,对纪念活动中的消极现象表示了深深的忧虑:

“纪念抗日战争胜利五十周年是件大事,但黄金时间都被武则天(按:指电视连续剧《武则天》)占去了,有些抗战影视或被挤到晚上十点以后,或只由省台播放。文章嘛,都是以‘温良恭俭让’掩盖了应该说的真话,就好像反法西斯统一战线和抗日民族统一战线中的暂时同盟军和永久同盟军是一样的立场、思想和目的,就好像帝国主义按照人民的意愿认真地处理了战犯,就好像帝国主义援华和世界人民援华是一样的值。

“美帝猖狂地向我进攻,搅动着喽罗们张牙舞爪。李登辉不过是一条狗,骂狗,不骂主人,还‘拭目以待’,叫三千五百万烈士在地下怎么安心,叫亿万反侵略英雄怎么安心?

“‘和平’不是祈祷能得到的。我的书(按:指《新战争与和平》)的卷终语都写明白了,不过两千字,在第八卷的末页。你看看,要是不犯‘忌’的话,请酌可否。

“文章有许多可写、应写。于今,几乎到了‘吟罢低眉无写处’的境地了……”

文化大革命期间,老人家曾受到严重冲击,一度被打成“叛徒”、“特务”、“内奸”,最严重的时候每天要接受三场批斗。但是,老人家从来不以个人利害得失为念,总是站党和国家前途命运的高度来看待这一切。老人家于1979年底到河北省任省委书记兼省长。处理文化大革命的历史遗留问题,是当时省委的一项重要工作。1997年,老人家曾跟我讲述这样一段往事:保定那里有一个村(老人家当时说得很具体,但我已经记不清是哪县哪村了),文化大革命中两派尖锐对立,武斗很凶,甚至有不少致残现象。为了平息那里仍在继续的“派性”,老人家带省委工作队进驻该村。经过深入走访调查以后,老人家认为,如果对那些参与“武斗”的人追究法律责任,大概要抓起数百人之多,而且会形成冤冤相报的恶性循环,因而那个村子也就永无安宁之日。基于这种状况,老人家提出,这个村在文化大革命中出现的问题,应当由我们党来承担责任,而不应去追究个人的责任。这个建议得到时任省委第一书记金明同志和其他省委常委的支持。于是,省委工作队在该村一个一个地做深入细致的思想工作。比如这家的人打残了另一家的人,便动员其到对方家里赔礼道歉,并坚持给对方帮工。老人家不无欣慰地说,二年下来,这个村子不仅恢复了安定团结,而且还有一些过去的仇家变成了儿女亲家。

更让我钦敬的,是老人家他们那一代共产党人的担当精神,为了人民在关键时刻能够豁得出去的那么一股劲。这是老人家在1996年讲的两件事:一件发生于老人家任中南局常委兼宣传部长的时候。当时湖北的一处景点(记不清是哪里了)十分破败,省里又无力修缮。时任湖北省委第一书记张体学想通过中南局第一书记陶铸申请一笔资金,又不知怎样做才好,于是去向老人家“讨教”。老人家给出的点子是:想办法把陶铸拉去那个景点,陶铸一看如此破败必定要骂,你就乖乖地听骂。骂完了,你就提要求。张体学依“计”而行,果然使那个景点得到修缮。另一件是老人家自己的事。上世纪三年自然灾害时,老人家任武汉市市长。一次,国务院为上海从四川调拨的粮食经过武汉时,被老人家扣留。周总理闻讯后勃然大怒,命令老人家立即到京做出交待并接受处理。面对怒容以待的总理,老人家说:总理,武汉还仅有五十几个小时的粮食,您叫我这个当市长的怎么办?总理听罢,沉默了一会儿,挥挥手说:回去吧!下不为例。

2009年10月下旬,我因参加湖北省党报党刊发行工作会议来到武汉,于是向湖北省委宣传部的同志提出,请他们安排一下,去看一看老人家。湖北省委宣传部的同志非常热情,不但提前与老人家的家人约好时间,准备了鲜花,还专门派两位同志陪我去老人家家里。当时,老人家已病得很重,全身水肿,而且几乎丧失了听力,但是思维还像从前那么敏捷。我用笔,老人家讲,这样交谈了大约40分钟左右。老人家不愿多谈自己的病情,总是把话题引到当时的国内外形势上。而谈得最多的,是当时的国际金融危机。我至今仍然清楚地记得,老人家说:很多经济学家关于国际金融危机的分析不着调。什么这个原因、那个原因,都是皮毛之论。国际金融危机的根本原因在于国际资本的贪婪扩张。如果说在冷战时期,因为有一个社会主义阵营存在,国际资本还有所顾忌的话,那么在冷战结束,特别是里根、撒切尔夫人推行新自由主义以后,国际资本这匹野马就疯了,到处乱踩乱啃,不出问题才怪呢。是让资本来管人类,还是让人类来管资本,这才是问题的要害。让资本来管人类,人类的前途只能是毁灭。只有让人类来管住资本,人类才有前途,当然也就不会再有什么金融危机、经济危机之类。让人类来管住资本是什么?不就是共产主义嘛。

尽管当时我预感到留给老人家的时日已经不多,但仍然以为还有再见的机会。殊不料老人家竟于两个月之后就永远地离开了我们。更让我遗憾的是,当时竟全然不知,直到次年1月才从媒体上得到消息的。今春“宅”在家里抗疫,由关注武汉而不禁想起把武汉作为第二故乡的老人家,一幕幕往事历历涌上心头,而且久久不能消褪,于是只好放下其他事情,写作这篇短文,以排解心中的块垒。

2020年4月29日

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/djhk/jswx/2020-05-13/62867.html-红色文化网