李彦:毕恩来,另一个鲜为人知的“斯诺”

1

它能进入我的视野,是因其独特的色彩。

几年前,小花园的砖石甬道旁,突然出现了一棵风姿绰约的小树。我是在某个春日里,匆匆穿园而过时,蓦然回首,被它吸引住的。

树干大约手腕粗细,树冠高约三米,长长短短的枝杈上,不见一星半点绿,却缀满了淡紫色、如珍珠粒般大小的细碎花苞,纤巧,秀气,灵动,映衬着清澈的蓝天。

这是什么花呢?美得如此动人,却又如此含蓄?

打听之下,方听说,原来是生长于美国南方的树种,名曰“美洲蕾”。

它是何时跻身此方宝地的?又是缘何名目呢?我不禁好奇。

这座花园不大,仅数百平方米罢了,夹在新旧几座教学楼之间,冠名为“东西方交汇园”。园里栽种着来自东亚各国的名花异草,与北美大地的土生佳丽们挤在狭小的天地中,竞相争艳。华夏的牡丹、翠竹,东瀛的樱花,高丽的木槿,配上木桥下流水、草丛中雁窝,便构成了一个和谐共存的世外桃源。

在这多元文化竞争并存的社会里,各族裔人士对空间的占有极为敏感,若说寸土必争,也绝不过分。为避免争端,校方不得不制定了严格的条款,限制人们随心所欲地栽花种草、恣意留情。

都有哪些规定呢?除了必须和东亚有渊源之外,还必须保持各族裔背景之间的均衡状态,不允许鹤立鸡群、独霸一方的局面出现。

譬如说,若干年前,日本驻渥太华大使馆赠送给学校一批樱花。整整18株,名目各异,有搔首弄姿的,有蛾眉淡扫的,个个都是风情万种。然而,获准跻身小花园立足的,却仅有两株。其余的,则分别被栽种到房前楼后、车道两旁,或遮荫或站岗去了。樱花盛开时节,这里一丛,那里一簇,虽不失清丽悦目,却终未能形成铺天盖地、摄人魂魄的花海。

再譬如,在石头墙角的背荫处,藏着一株不甚起眼的丁香,初夏时会绽出一串串洁白似雪的花串。那是一个年逾90的白人老太太所捐赠的。她的女儿和女婿原为我校社会发展研究系的教授。多年前,夫妇俩曾去江西,从庐山脚下的孤儿院里领养了一个弃婴。原本一家子其乐融融,招人羡慕。不幸的是,女孩子长到12岁那年,养父母竟先后病逝了。因了这万里之外的渊源,老太太才获得批准,在园角悄悄栽下了这株白丁香,于树下安葬了女儿和女婿的骨灰。

若再举一例,便要提到小木桥旁那两棵亭亭玉立的雪松了。栽下这两棵产自北美的雪松,是为了纪念瑞纳森学院的首任校长睿思博士。捐赠人是睿思的儿子,一个年过半百的雕塑家。他辩称,自己从幼年时起便钟情于东方艺术,作品大多彰显了丰富多彩的中国和日本文化。言之有理。自然,雪松也名正言顺地落户了“东西方交汇园”。

那么,这株美洲蕾的出现,又是源于哪些说辞呢?

怀着满腔好奇,我走近了这棵亭亭玉立的小树,仔细打量。赫然发现,在树下的那片野草莓丛中,立着一块画册大小的浅灰色金属铭牌,上面镌刻着几行英文字。

“此树献给著名亚洲研究学者托马斯·亚瑟·毕森(Thomas Arthur Bisson) 博士。他于1969年起在滑铁卢大学瑞纳森学院执教并创立了中国语言和文化课程。”

看到这个名字,我脑中忽地一闪,猛然间想起,大约在十几年前,图书馆馆长露易丝女士在行将退休的前夕,曾专门到我的办公室来,郑重其事地递给我一本薄薄的小书,并说,她估计我大概有兴趣阅读并收藏此书。

当时,我于匆忙中,随便扫了一眼,便放到书架上了。此时却忽然想起,那本书的作者的名字,仿佛便是眼前这个。

匆匆返回办公室,从书架上翻找出来了那本几乎被遗忘的小书。不错,作者的名字和美洲蕾树下那块铭牌上镌刻的,分毫不差。

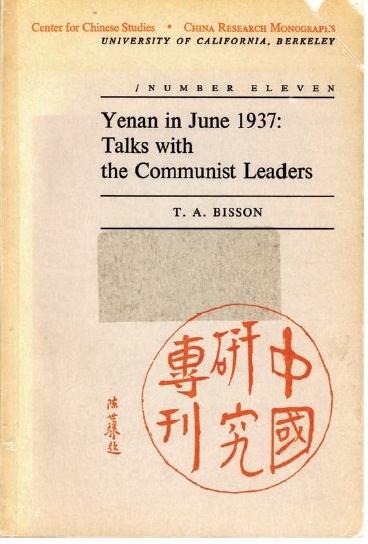

灰色的封面已经泛黄,颇为陈旧。果然,这本仅仅70多页的旧书,是1973年美国加州大学伯克利分校出版的。

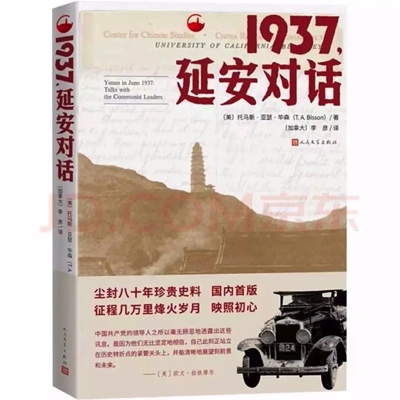

书名颇为醒目:《一九三七年六月在延安:与共产党领袖们的会谈》。里面的几十幅照片,包括了作者与毛泽东等中国共产党领导人在延安的合影。

1937年英文原版《1937,延安对话》,作者托马斯·亚瑟·毕森。完稿36年之后,该书于1973年由加州大学伯克利分校中国研究中心首次出版。

真没想到,自己栖身二十多年的这个小小的中文教研室,开创它的前辈,竟是一位美国人!而且是一位有着如此非凡经历的学者!他是何方神圣呢?为何从未有人对我提起过这个名字?难道内中有什么难言之隐?

这个美国人的中文名字可译作“毕森”。说来有趣,一番搜寻之下,发现他竟然还有另外一个中文名字:毕恩来。

毕森去往延安前,在北平与家人合照

2

我的遐想被证实了。

毕森出生在美国新泽西州一个普通的小职员家庭。1923年,他从大学刚一毕业,这个雄心勃勃的年轻人便响应基督教青年会的号召,以传教士的身份远涉重洋,踏上了神秘的华夏大地。

他先是按照教会的安排,落脚于安徽蚌埠地区,在怀远县城一所中学里就职。其后不久,便转往北京,到燕京大学执教。几年下来,凭着非凡的毅力,年轻人不但学会了既难写又难认的繁体字,还能操着一口略带口音的普通话,与路人简单交谈了。

有趣的是,这个黄头发、蓝眼睛的“洋鬼子”在北京停留期间,竟然还积极参与了国共合作时期的“反帝爱国”运动,与中国人民一道,反对列强侵略、军阀压迫,似乎全然忘记了自己来华的初衷,甚至忘记了自己在这座舞台上本应扮演的角色。

回望已经消散在星空中的历史烟云,我不禁遐想,也许,毕森年轻的身影曾经出现在“三一八惨案”的游行队伍里。他那双有力的大手,曾挽起过刘和珍君纤弱的臂膀,迎着街头的棍棒和子弹,在血泊里并肩战斗;也许,当李大钊和他的战友们被送上绞刑架之前,毕森也曾和京城的文人志士们一同奔走呼号……

不过,在北伐战争结束之后,这个热血青年却突然间沉默了。对于掌控了大江南北的国民党政府,毕森竟彻底地失望了。

这一转变,究竟是因何契机所导致的呢?似乎是个谜。

无论如何,1928年的夏天,在中国停留了5年之后,毕森默默地离开了北平,从满洲里登上西行的列车,穿越茫茫的西伯利亚草原,绕道莫斯科、列宁格勒,返回了他的故乡美国。

漫长的旅途中,望着车窗外空旷的原野、无垠的蓝天,年轻人那对本来就显得过于严肃深沉的眸子里,似乎增添了更多的忧郁、难言的哀伤。

也许,在随着铿锵的车轮日夜前行的那段时光里,毕森曾不无痛苦地叩问了自己曾经拥有的信仰,并陷入了深深的惆怅,从一个虔诚的基督徒升华,或者说蜕变为一个坚定的无神论者,并从此告别了传教士的征途。

回到美国后,毕森全身心地投入了学术研究之路,且成就突出。然而,他在大学攻读历史数年之久,眼看就要获取博士头衔之时,却突然间放弃了唾手可得的学位,转而到美国的“外交政策委员会”就职去了。

是福,还是祸?

多年之后,毕森曾坦言,那段时光,他已结婚成家,膝下有了两个嗷嗷待哺的子女,肩头负着养家糊口的沉重负担,权衡之下,便端上了那个待遇颇为优厚的饭碗。

这样说时,恐怕他的内心一定翻腾着酸楚难言的波涛吧。是啊,假若能够窥视到隐藏在海面下的那一座座锋利的冰山,毕森还会踏上这条繁华热闹的人生航船吗?

也难说。人们都知道,有性格决定命运之说。世上有不少人,哪怕是经历过刀山火海,九死一生,若是下辈子重来,依然会选择“怒向刀丛掷小诗”的那种活法。

当我端详着照片上那个不苟言笑、似乎永远在沉思的青年时,便更加坚定地相信了自己的判断。

3

30年代初期,中国大地内忧外患,烽烟四起。在这个动荡的时候,隔着远远的太平洋,毕森投来了他关切的目光。

那几年里,他用笔名,或者说化名,撰写过数十篇文章,赞颂割据闽赣一方的中国工农红军,讴歌史诗般壮烈的万里长征。

这些文章均发表在纽约的《今日中国》杂志上。杂志主编兼作家费立浦·贾飞,乃美国共产党总书记白劳德的好友,因此才会大胆地刊登毕森这类堪称敏感的文章。

在外人看来,毕森这种纯真得近乎狂热的情感,似乎有些奇怪。

我却并不惊讶。

一个世纪来,不少在中国社会底层体验过生活、了解民众疾苦的西方人士,都曾不约而同地赞赏和支持共产党革命,视其为灵丹妙药,或者说成功的捷径,藉此可迅速改造封建社会、半殖民地社会愚昧落后的状况。

例如在四川出生并服务多年的加拿大传教士文幼章(James Gareth Endicott),就曾以抨击国民党的腐败、支持共产党革命,而以“红色传教士”的称号享誉一方。

文幼章曾被周恩来总理亲切地称为“中国人民的老朋友”。在他90多岁高龄于加拿大去世前,曾殷殷地叮嘱其儿女,把他的骨灰带到他出生的地方——四川乐山,撒入滔滔流淌的大渡河。

我无缘见到这位颇具传奇色彩的“红色传教士”,但20世纪80年代中期,我刚刚出国时,曾拜访过住在多伦多的文幼章的儿子,一位大学历史系的教授。

同样,出生于湖北襄阳的传教士之子、在40年代末曾担任加拿大驻华大使的切斯特·朗宁,也对国民党政府的腐败深恶痛绝,并因此同情并寄希望于中国共产党领导下的革命。

60年代末至70年代初,在加拿大政治舞台上,恰恰是由于一批在中国出生的传教士子女们在朝野上下奔走游说,才促成了加拿大政府突破西方阵营的孤立封锁,率先与中华人民共和国建立了外交关系。

再举一例,英国驻香港的大主教何明华 (Ronald Hall) ,更是因为在抗日战争中顶风冒险,悄悄为太行山上的八路军和共产党募捐筹款、送医送药,而成为周恩来与宋庆龄的知心朋友,也因此被反共势力讥刺地冠上了一顶帽子:“粉红色大主教”,并遭受到严酷迫害与打击。

1979年秋,图古德“超好”教授和菲斯在中蓝杉树时合影

4

1937年初,美国青年毕森凭借他优秀的学术研究成果,获得了“洛克菲勒基金会”的一笔研究经费,得以在当年三月底,以“美国外交政策协会”远东问题专家的身份,携妻带子,重返华夏大地,再次踏入阔别了九载的古都北平。

无暇重温京华旧梦,也来不及留恋湖光山色。那年春夏之交,毕森马不停蹄,辗转于大江南北做考察,分别采访了朝野上下多位重要角色。

5月底,他在南京采访了当时负责国民党党务工作的陈立夫,对方对国共合作的敌对态度,使毕森对中国局势的前景忧心忡忡。

耳听为虚,眼见为实。如何能亲赴陕北,实地考察,一睹那片充满传说的黄土地呢?

毕森是幸运的。恰在此时,有人向他伸出了援手。

居住在燕京大学的美国记者埃德加·斯诺,前一年曾悄悄奔赴陕北采访,与中国工农红军的领导人结下了深厚的友谊。于是,在斯诺的搭桥牵线下,毕森的心愿得以实现。

与毕森结伴同行的,共有四人。一位是美国资深汉学家欧文·莱提墨。他专攻东亚和蒙古史研究,幼年时在华北长大。除了对中国少数民族研究领域里的浓厚兴趣之外,欧文从未踏足过颇具神秘色彩的古城延安,因此兴致勃勃地加入了陕北之行。

此外,还有一对美国夫妇,就是纽约《今日中国》杂志的主编费立浦·贾飞和他的妻子艾格尼丝。这对夫妇本来正在做数月之久的远东采风之旅,刚刚抵达了北京。他们与毕森早就是美国学界的左翼朋友。正在酝酿中的颇具探险性质的陕北之行,自然也勾起了这对夫妇的兴趣,于是,他们也积极加入,凑成了这支小小的队伍。

对延安的这次闪电式造访,发生在那年6月下旬,适逢“卢沟桥事变”爆发前夕。毕森采访中国共产党领导人后留下的笔记,对了解研究中国革命的艰辛历程,可谓是弥足珍贵的第一手参考资料。

然而,这些笔记却一直藏于名山,无人知晓。直到整整35年之后,借尼克松总统访华、中美关系解冻之机,才最终打破坚冰,得以出山面世。

为什么会拖延了这么久呢?

原来,20世纪50年代初,在美国发生的白色恐怖风暴中,人人过关,层层筛检,不仅是在陕北停留过数月之久的著名记者埃德加·斯

诺,就连毕森和欧文·莱提墨这样仅仅去延安逗留过短短四天的美国公民,也均被扣上了“中国共产党的同情者”这顶骇人的帽子,而遭到压制。

当年,由于《红星照耀中国》这本畅销书而誉满全球、红得发紫的埃德加·斯诺,竟不得不告别祖国,将妻携子,背井离乡,远赴瑞士定居。

翻阅毕森这本薄薄的小书,我注意到,其短短的“序言”,是当年与他一同造访延安的汉学家欧文·莱提墨所撰写的。

在结尾处,欧文·莱提墨留下了一行文字,似杜鹃泣血,滴滴都透着难言之伤:

怀着骄傲与悲哀交织一处的复杂心情,执笔于瑞士的斯诺故居。

一九七二年八月

那一年的2月15日,埃德加·斯诺怀着满腹未竟的心事,与世长辞了。六天之后,美国总统尼克松的专机顶着早春的寒流,在北京机场徐徐降落。

人类历史上这崭新的一页,虽然翻开得晚了那么一点点,但终究可以告慰斯诺的在天之灵了。

当年与斯诺在燕园里过从甚密的朋友们,如毕森,还有欧文·莱提墨,他们在延安,究竟做了些什么?为什么会彻底改变他们后半生的命运呢?

这本薄薄的小书告诉了我。

……

补记

去年初秋,完成了上面的文字后,便投稿给国内杂志社,于期盼等待中,天气渐凉,转眼便是隆冬了。

元旦那日清晨,窗外飘着鹅毛大雪,后院的池塘里,早已结了厚厚的冰层。邮箱里却跳出一封信来,顷刻间驱散了周遭的寒气,暖热了胸膛。

图古德(Toogood),这个英文姓氏,我还是头回遇到。若是意译,可否翻译成“超好”呢?

他告诉我,辗转听说,我在寻找那株美洲蕾的捐赠者,作为知情人,他愿约我一谈。

于是,在那个阳光明亮得耀眼、温度却为零下16度的冬日午后,我按响了“超好”教授家的门铃。

老人已经80岁了,但清俊的面容、睿智的谈吐,依稀可辨这位化学系退休教授昔日的风采。提到半个世纪前与毕森夫妇的交往,那对已经蒙上薄薄一层云翳的蓝眸里,闪出了几朵温柔的火花。

客厅的落地玻璃窗十分宽敞,从窗里朝外望,可见街道正对面,几株高大的雪松下,掩映着一座老旧的二层小楼房。

自从毕森夫妇落脚滑铁卢小城,他们便租赁了那座房屋,与“超好”教授毗邻而居,朝夕相望。

“是的,只是租赁。他们从未攒够钱,购买一座属于自己的房产。”“超好”教授确认了我的疑问。

我迫不及待地拿起手机,冲到门外,拍下了这座人去楼空、阶前草木凋零的老屋。

20世纪60年代中期,“超好”教授还是个初出茅庐的青年人。拿到博士学位后,他便离开繁华的故乡英国伦敦,辗转到美国西部,继续深造。在那里,“超好”结识了年轻的美国姑娘帕特丽霞。二人成婚后,双双应聘来到加拿大的滑铁卢大学,在这座安静的小城扎下了根。

“那时候,整个滑铁卢大学才有两千名学生,与今天的规模不可同日而语。”“超好”说。

想到如今在滑铁卢大学校园里读书的学生,仅仅是来自中国的留学生,就已达6000名之众,我不由得感叹时代的飞速发展。

“我们那时还很年轻,远离家乡,远离父母,而毕森夫妇同样,也远离他们在美国的一双儿女。结果,大家自然而然地形成了一种亲

如家人般的互补关系。他们就像我们的父母,经常给我们生活和工作上的指点。而我们呢,也像晚辈一样,尽可能地关心和照顾这对年老体弱的夫妇。”

毕森夫妇亲切和蔼,行事低调。整条街上的邻居,无不喜爱这对老人。回忆起当年一桩桩或幸福或尴尬的趣事,“超好”教授的声音里,传出抑制不住的激动。

“在同一条街上生活了10年,邻居们谁也没料到,我们身旁住着的这位平易近人的老头子,竟然是一位拥有非凡人生阅历的著名学者!他著作等身,却非常谦虚,从不张扬炫耀、吹嘘自己。他的博学、才华,就像我们剥洋葱时那样,是一层一层,逐渐才展示到大家面前的!”

毕森把自己的不少珍贵藏书都赠送给了这位勤奋好学的青年教授。无数个冬日的夜晚,窗外白雪皑皑,大家围着壁炉中温暖的火苗,品着中国绿茶,听毕森侃侃而谈。

“他的知识实在是堪称渊博。”“超好”仰起脸,望着空中,边回忆边说,“记得有一次,他讲述到青铜器时代的殷商文化与古希腊文化之间的对比,信手拈来,如数家珍,令我佩服得五体投地。”

有一年,毕森教授做完白内障摘除手术之后,无法阅读,便请求“超好”每周三个晚上,到他家中,为他朗读作品。

“都是远东历史文化方面的经典之作。”他说。

“您还记得都有哪些作品吗?”我挺好奇。

“有中国的《离骚》,印度的史诗《罗摩衍那》,还有日本的……哦,书名记不得了……”

“毕森教授经常指使我为他做这个做那个,就像指使自己的孩子一样,毫不客气。”“超好”微笑着说,“我当然毫不在乎,很乐意为他效劳,但他太太菲丝却常常感到过意不去,为她的老头子总是麻烦我,连连致歉。”

后来,话题扯到菲丝,“超好”略微沉吟了一下,才试探着问道:“你是否知道,20世纪20年代发生在南京的事件吗?”

见我默默点头,他才继续说下去,“其实,相识几十年了,但仅有那一次,也是唯一的一次,菲丝对我提到过当年那桩伤心欲绝的事件。她说,人性是复杂的,任何民族和文化,都有优劣好坏两面。在当年的金陵大学校园里,即便都是从美国来的传教士,也同样有君子与小人之分。威廉姆校长惨死之后,这么多年过去了,她是怀着宽容的精神,熬过漫长的人生岁月的。”

善良的人们,终于等来了冰雪消融的时刻。

1972年初,中美关系解冻之后,毕森教授颤抖着双手,拿出了那部藏于深山数十年之久、字迹潦草、龙飞凤舞的“延安笔记”。

是“超好”教授的妻子帕特丽霞在她的打字机上,一字一句敲出来了这部书的草稿。

客厅壁上的镜框里,镶嵌着年轻的美国姑娘帕特丽霞笑盈盈的圆脸,仿佛在静静地聆听我们的谈话。这位滑铁卢大学化学系实验室的女技术员,已于五年前患病离世了。

“她的骨灰,与毕森夫妇埋在同一座墓园里。每年的忌日,我都会带上鲜花,去看望他们。”“超好”的目光盯着窗外碧蓝的天空,平静地说,“这些年,汤姆也老了,很少从哈佛回来看望父母。”

提到校园里那株美洲蕾,他告诉我,毕森去世的那个夏天,自己恰好在英国搞研究,来不及赶回加拿大,参加葬礼。

秋天时,他回到了滑铁卢,左邻右舍的朋友们都觉得,大家应该做点什么,纪念这位非凡的学者。

“最后,这条街道的全体居民,共同出资,捐献了一棵蓝杉树,栽种在瑞纳森校园里,面对着他曾经讲授中国文化的那间教室的窗口。”

说着,他从茶几上的一个信封里,拿出一张照片来,指给我看。“这是栽树那天的留影。”

我认出了瑞纳森学院那座最老的教学楼。大岩石块砌成的底座旁,矗立着一棵笔直的蓝杉树。树旁站着几个人。我一个一个地辨认着,看到了青年时代的汤姆、“超好”、白发苍苍的菲丝。

此外,还有一个文质彬彬、似曾相识的年轻人的面影。嗯,没错,是他,那位含蓄深沉的东方艺术雕塑家尼古拉。

“后来,不记得是哪一年了,在一场暴风雪

中,天昏地暗,雷鸣电闪,那棵蓝杉树的顶部,竟被齐刷刷地削掉了!通常情况下,这种树若是遭遇到此种厄运,就会枯萎,死掉。然而,第二年春天,那棵蓝杉树却奇迹般地存活了下来,并从顶部生出两根新杈来,继续朝天空伸长。你说蹊跷不蹊跷?”他盯着我,目光炯炯。

我默默点头,懂得他所暗示的象征。

野火烧不尽,春风吹又生。

“那,为何几年前又要补栽上这株美洲蕾呢?”我不解,继续追问。

“噢,前些年,瑞纳森学院要盖新的教学楼,不得不挪动那株蓝杉,把它移栽到其他地方去。可这样一来,学生们上课时,就再也看不见它的英姿了……”“超好”一面回忆,一面慢慢说着,“不,不,这怎么行呢……”

于是,在“超好”教授的努力下,就出现了那株在春日阳光下绽放出夺目光彩的美洲蕾。

时间不早了,我合上笔记本,从沙发上站起身来,与“超好”教授告别。

“请你等等。”他拿起茶几上那个信封,还有一本发黄的活页本子,递到我手中,“这些东西,你看看。”

我小心翼翼地打开信封,拿出里面的几张旧照片,细细端详。有白发苍苍、面含微笑站在瀑布前的老年毕森夫妇,也有年轻英俊的“超好”教授和温柔可爱的帕特丽霞。

“这些照片,都是和毕森夫妇相关的,也送给你。那本活页本,是毕森在1923年抵达中国之后,用来学习中文的旧课本。他在世时,曾复印了一份给我。”

“您也跟随毕森学习过中文吗?”我翻开那本发黄的活页课本,目光扫过上面密密麻麻的繁体汉字,惊讶地问道。

他不好意思地笑了,摇了摇头。“实在是太难了。我顶多学习了一百个汉字,就坚持不下去了。”停顿了一下,他又补充道,“最近,我被诊断出患了白血病。两周之后,就要开始去医院做化疗了。这些历史资料,都留给你,权当纪念吧!”

看着“超好”教授坦然的目光,我握紧他那双温暖的大手,告诉他,一切都会好的。当校园里那株美洲蕾再次绽放花朵时,我将开始教他学习中文,补上他青年时代没来得及完成的梦想。

送我到了门边,帮我穿上厚厚的羽绒大衣后,他轻声地问我:“天气暖和了之后,你愿意跟我一起,去墓园里看望毕森夫妇,还有帕特丽霞吗?”

他的声音是平静的,但我从他的眸子里,似乎捕捉到了一丝不易察觉的忧伤,掺杂着期望。

我看着他,郑重地点头。“当然。我一定会去的,年年都会去。您放心吧!”

汽车发动后,我挥动手臂,朝站在玻璃门后定定地望着我的那个身影道别。

突然间,一个念头涌上了心头:那篇投稿迟迟未能确认发表,焉知冥冥中,恰是上帝之手在掌握着世间事物应有的进程,耐心地等候着我,为亲爱的读者们补上这悬念的答案呢?

2019年3月23日

作者简介:北京人。1987年毕业于中国社会科学院研究生院,同年赴加拿大留学。1997年起在滑铁卢大学瑞纳森学院任教,2007年起担任滑铁卢孔子学院加方院长,长期致力于在海外推广中华文化及促进东西方文化交流。主要作品有:英文长篇小说Daughters of the Red Land(《红浮萍》),Lily in the Snow (《雪百合》),中文长篇小说《海底》,作品集《不远万里》、Rediscovering Norman Bethune(《重读白求恩》)等。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/djhk/wypl/2022-10-20/78180.html-红色文化网