江涌:毛主席为何说,对付帝国主义要坚持“两条腿走路”?

对美斗争的几项原则

——论毛泽东对美斗争思想之四

江 涌

解放战争,将欲独占中国而扶蒋反共的美国势力驱逐出大陆;抗美援朝,将美军从鸭绿江赶回三八线,不得不签订停战协定;金门炮战,吓得护航美舰抛弃蒋舰落荒而逃,将美国拉回大使级会谈;抗美援越,最后给美军留下狼狈而痛苦的“西贡时刻”;……美国独步天下,唯独与新中国较量,少有胜算;美军打遍天下无敌手,但是与中国解放军交手,屡屡以失败告终。“你要知道梨子的滋味,你就得变革梨子,亲口吃一吃。……一切真知都是从直接经验发源的。”[1]正是从对美斗争取得一系列伟大胜利当中,以毛泽东同志为核心的共产党领导下的亿万中国人民,敢同恶鬼争高下,“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”[2],与一切强大的反动势力作斗争,必须多谋善断;一旦采取斗争策略,不可优柔寡断,必须坚决斗争,“如无坚决斗争精神,则结果将极坏”。[3]

敢于斗争,坚决斗争

第二次世界大战之后,鉴于法西斯这一共同的敌人已被消灭,意识形态之争、资本主义与社会主义制度之争很快浮出水面,英美迅即在东西方之间拉起“冷战”铁幕,社会主义国家总体上(除了铁托领导的南斯拉夫)团结在苏联周围,与以美国为首的西方资本主义展开竞争斗争,而中国在朝鲜战场上(代表着社会主义国家)与美帝国主义展开殊死战争。两大阵营对垒十分明显,尽管西风凛冽,但是总体上,东风压倒西风。

1953年3月斯大林去世后,社会主义阵营失去了坚强的领袖,以赫鲁晓夫为代表的苏联领导人,丢弃斯大林这把刀子,不断背弃列宁主义,惧怕两极对峙会恶化国际局势,导致世界大战的爆发,惧怕核战争会毁灭世界,由此普遍执迷“和平主义”,积极奉行“和平共处”、“和平竞赛”和“和平过渡”的“三和路线”。在所谓“戴维营精神”的鼓舞下,赫鲁晓夫还敦促中国紧随其进行外交战略调整,甚至不惜牺牲中国的台湾(建议中国像苏联内战时期处理“远东共和国”那样处理台湾问题,即让台湾暂时脱离大陆),同美国达成防止核扩散协议(实际是对中国实行核封锁),以向美国示好,以妥协退让求和。苏联不仅自己不敢斗争,而且指责中国为维护正当权益(如对印度挑起的边境冲突而采取的必要斗争)妄加指责,称中国的正当正义行为“阻碍了国际紧张局势的缓和”,威胁国际和平。凡此种种,引起了毛泽东的深思:苏联把和平的希望寄托在同美国达成协议上面,而不是依靠进一步增强社会主义阵营的力量,依靠社会主义阵营、世界民族独立运动、世界工人运动以及世界上一切爱好和平力量的联合斗争,不能不发人深省。[4]

以斗争求和平则和平存,以妥协求和平则和平亡。苏联领导人希望化敌为友,以妥协退让换取和平,甚至永久和平,这只能是幼稚的一厢情愿。美西方资产阶级政府、垄断资本集团以社会主义为敌、以苏联中国为敌不会根本上改变,帝国主义的本性不会改变。1964年1月17日,在接见斯特朗、爱德尔等人时,毛泽东特意询问“美国现在主要是注意苏联,还是注意中国”,“美国现在是不是在积极准备打第三次世界大战”。爱德尔认为,从美国报刊所表现的,在当前,在短期内,苏联是主要的敌人,从长期来看,中国是主要敌人。毛泽东对此表示赞同。[5]因为短期内苏联有强大的实力和抗衡美国的能力,但是苏共领导人目光短浅,苏联发展潜力有限,所以苏联只能构成现时的短期的威胁;但是,中共领导人则不然,他们目光如炬,深谋远虑,中国人民勤劳勇敢,中华文化博大精深,中国发展潜力无限,所以认定中国是未来的长期的敌人。肯尼迪及其国务卿迪安·腊斯克(1909-1994年)断言,中国己经成为两个主要的共产党国家当中最危险的一个——并非对美国的安全,而是对世界和平构成的危险。[6]“树欲静而风不止”。与以苏联为代表的社会主义阵营试图缓和世界紧张局势的良好愿望相反,以美国为代表的西方敌对阵营却加紧了围剿世界人民革命的行动,特别是对社会主义及其运动的遏制。千里之堤溃于蚁穴,苏联对帝国主义失去应有的戒备,丧失敌情意识与斗争意志,最终被“和平演变”,“卫星上天,红旗落地”,苏联解体,东欧剧变。历史与实践清晰表明,旗帜鲜明地坚持马列主义的毛泽东领导的中国“以斗争求得缓和”[7]的正确性与科学性,有效地抵御防范美西方处心积虑的“和平演变”,确保了中国的可持续发展与有保障安全,为民族伟大复兴奠定了强大的物质基础与精神基础。

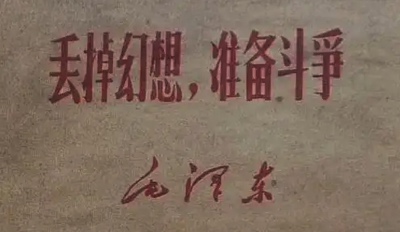

敢于斗争,敢于与一切强敌做坚决斗争。与俄罗斯(苏联)等一些社会主义国家不同,近代中国一直遭受大小帝国主义的欺压,中国人民付出极其巨大努力与代价,赶走了帝国主义,涤荡一切污泥浊水。中国共产党很清醒,尽管建立了新中国,中国人民从此站起来了,但是“帝国主义分子历来是看不起中国人的,对他们也得教训教训,使他们的头脑清醒过来。”[8]中国人民独立自主,自力更生,不向任何压力低头,不惧怕任何帝国主义施压,“我们在政治上不排外,在军事上不挑衅,有理有利有节,我们又何惧之有呢?”[9]尤其是对于美帝国主义,中国共产党认清了它的最凶狠、最狡猾本性,早就丢掉幻想,准备斗争,积极斗争,而且在斗争中(诸如抗美援朝这样的伟大斗争中)取得了前所未有、世人想像不到的胜利,不断增强对美斗争的信心。“我们有一句老话,小米加步枪。美国是飞机加原子弹。但是,如果飞机加原子弹的美国对中国发动侵略战争,那么,小米加步枪的中国一定会取得胜利。全世界人民会支持我们。”[10]当中国自己搞出“两单一星”之后,面对苏修美帝南北夹击、腹背受敌的局面,中国处变不惊,“横过身来战斗”,以“备战备荒为人民”加以应对,并努力在斗争中改变于我不利的局势态势。今天,我们有了强大的经济实力与国防能力,面对美西方遏制之变局,应当更有敢于斗争、敢于胜利的信心!只有斗争,敢于斗争,让美帝国主义明白,“现在中国人民已经组织起来了,是惹不得的。如果惹翻了,是不好办的!”[11],如此才能维护民族应有尊严与国家正当利益。

敢于斗争,敢于在事态发端进行及时斗争,防止敌人得寸进尺,得陇望蜀,非常必要。1950年10月27日,毛泽东在中南海与王季范和周世钊攀谈时说:我们急切需要和平建设,如果要我写出和平建设的理由,可以写有百条千条,但这百条千条的理由不能抵住六个大字,就是“不能置之不理”。现在美帝的侵略矛头直指我国的东北,假如它真的把朝鲜搞垮了,纵不过鸭绿江,我们的东北也时常在它的威胁中过日子,要进行和平建设也有困难。所以,我们对朝鲜问题,如果置之不理,美帝必然得寸进尺,走日本侵略中国的老路,甚至比日本搞得更凶。它要把三把尖刀插在我们的身上,从朝鲜一把刀插在我们的头上,以台湾一把刀插在我们的腰上,把越南一把刀插在我们的脚上。天下有变,它就从三方面向我们进攻,那我们就被动了。我们抗美援朝就是不许它的如意算盘得逞。“打得一拳开,免得百拳来。”我们抗美援朝,就是保家卫国。[12]

朝鲜战争打消了中国人民自解放战争以来一直对美军存有的疑虑,不仅从战争中获得了自信,而且更加坚定了世界社会主义阵营必将战胜帝国主义阵营的信心,这是毛泽东后来提出“东风压倒西风”的一个重要依据。他认为中国军队在抗击美帝侵略者的战斗中获得了实际经验。“对美国军队,如果不接触它,就会怕它。我们跟它打了三十三个月,把它的底摸熟了。我们摸了一下美国军队的底,跟它打了三十三个月,美帝国主义并不可怕,这是一条了不起的经验。[13]

善于斗争:争取多数,反对少数

1965年4月11日,毛泽东在会见阿联总统外交事务顾问萨布里和夫人一行时说:历史证明,帝国主义是可以被打败的,“我们有几句话,就是‘利用矛盾,争取多数,反对少数,各个击破’。一个一个地打破,总有矛盾可以利用”。[14]

中国共产党是在半殖民地半封建的土地上孕育成长,由不成熟到成熟有一个成长过程;新中国也是在一穷二白的极其落后的基础上诞生的,也有一个由弱到强的成长过程。作为中国共产党的领袖,毛泽东高瞻远瞩,运用历史唯物主义的态度、辩证唯物主义的方法以及中国人民特有的智慧,与一切帝国主义尤其是强大的美帝国主义周旋,在不同时期因为主次矛盾以及矛盾的主次方面不同,而采取不同的对美斗争策略,即对美斗争策略不是一成不变的,而是随着时间、地点和条件而转移。如,针对美国在抗战时期“扶蒋用共”、抗战后期“扶蒋压共”以及抗战之后的“扶蒋反共”的帝国主义加机会主义政策,毛泽东领导的中国共产党灵活地用革命的两手对待美国的反革命的两手。

抗日战争时期,由于国际反法西斯统一战线的逐步形成,毛泽东以“盟友”对待美国、以“战友”对待美国人(军人),邀请美方在延安设立美军观察组,要求八路军新四军积极配合美军作战、搜寻保护对日本实施轰炸的美国空军跳伞人员。抗日战争胜利初期,积极利用国际国内有利形势,一方面与美蒋明争暗斗,军事上积极调整部署,做最坏打算;另一方面也努力“中立美国”,认同美国作为国共和谈的“调解人”的角色,延缓内战的爆发。“这种‘中立美国’只是在对蒋斗争中的一种策略”。中共中央指出:采取这一政策,并非不反对美国殖民地化中国的政策,也非不抗议美国武装干涉中国内政和参加中国内战的政策,更非在美军进攻我们时采取不抵抗政策。相反地,对于美政府这种帝国主义政策应持坚定的立场,严正的批评和坚强的抵抗以反对之。[15]

面对强敌,不仅要敢于斗争,而且要善于斗争,要争取最有利的局面,往最好处努力,做最坏打算,应对最坏的情况,做好准备,留有余地。毛泽东主张国际斗争要“坚持原则,坚持团结,坚决斗争,留有余地,后发制人”[16],“世界上的事情还是要搞一个保险系数”。[17]他强调,处理对美关系要把最可能的困难估计进去,“抗美援朝战争时,我是放在美国占领鸭绿江这一个基础上来考虑问题的”,[18]因此,“做好了一切准备,即使发生最困难的情况,也不会离原来的估计相差太远”,“根本的就是这两条:一是争取最有利的局面;二是准备应付最坏的情况”。[19]

面对美国这样的强敌,善于斗争,凝聚磅礴力量,不断壮大自己。人多力量大,人多是力量大的必要而非充要条件;人多,倘若是一盘散沙或一袋土豆,也没有力量。人多要有力量,必须组织,必须团结,心往一处想,劲往一处使,足有移动泰山的力量。弱者战胜强者,必须团结一切力量。新中国在帝国主义的敌视中成立,只能“一边倒”向苏联,加入社会主义阵营,这样便有了战略依靠。“我们是新起的国家,困难多,万一有事,有个帮手,这减少了战争的可能性。”[20]但是,中国根据自己的国家利益与公平正义原则,奉行的独立自主的外交政策。“要团结一切可以团结的人,这样,我们就可以把敌人缩小到最少,只剩下帝国主义和本国的少数亲帝国主义分子,即同帝国主义有密切联系的大资本家和大地主。对我们来说,朋友越多越好,敌人越少越好。”[21]

把自己的人搞得多多的,把敌人搞得少少的,团结朋友,孤立敌人,这是毛泽东在长期革命战争中形成的战略思想。新中国成立后,在如何对付美帝国主义问题上,他仍然坚持这一思想,强调要善于分析,结成广泛国际统一战线,团结多数,孤立美国当局。1954年7月7日,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上,总结日内瓦会议期间对美斗争的经验时指出,我们抓住了和平这个口号,“跟一切愿意和平的人合作,来孤立那些好战分子,就是孤立美国当局,主要还是那里头急于要打仗的那一派”。在这个方针之下,谈判中该让的就让,该坚持的必须坚持,这样就“达到联合多数、孤立少数(就是美国当局)的目的”。[22]“要巩固团结,要建立广泛的统一战线。不管什么人,不管是黑人、白人或是黄种人,不管他信什么宗教,是天主教、基督教、伊斯兰教或佛教,也包括一部分民族资产阶级,只要是反对帝国主义的,反对帝国主义走狗的,都应该团结,只不包括帝国主义在这些国家内的走狗。”[23]

争取与团结多数,主要是团结“中间地带”[24]集中为亚非拉广大发展中国家。“在国际上,一切可以团结的力量都要团结,不中立的可以争取为中立,反动的也可以分化和利用。总之,我们要调动一切直接的和间接的力量,为把我国建设成为一个强大的社会主义国家而奋斗。”[25]1956年9月25日,毛泽东在政协礼堂会见拉丁美洲十一个国家的共产党代表团时说:美帝国主义是你们的对头,也是我们的对头,也是全世界人民的对头。它的手伸到全世界。它是一个世界性的帝国主义。全世界人民要团结起来,互相帮助,在各个地方砍断它的手。[26]

在中苏关系不断恶化、社会主义阵营走向破裂之际,毛泽东在原先的“中间地带”理论基础上,提出了“第二中间地带”思想[27],超越了过去以意识形态划线(东西方或东西风)的传统做法,主张在共同利益基础上,同“所有受到美国侵略、控制、干涉和欺负的国家联合起来,结成最广泛的统一战线,反对美帝国主义侵略和战争政策,保卫世界和平”。[28]西方并非铁板一块,可以分化利用,要争取与团结多数,包括美国的西方盟友,防止形成“反华大合唱”。在此基础上,要争取与团结多数,还包括与美国垄断资产阶级实际相对立的美国人民。斯大林指出,“资本主义国家之间争夺市场的斗争以及它们想把自己的竞争者淹死的愿望,在实践上是比资本主义阵营和社会主义阵营之间的矛盾更为剧烈。”[29]当英美垄断资产阶级努力把德国法西斯祸水引向东方苏联的时候,斯大林领导的苏共就成功地利用了资本主义国家之间的矛盾。毛泽东指出:“在目前世界上这样四分五裂的形势下,一块铁板那样的事情是不可能的。”[30]他提出,要广泛做工作,不仅对广大中间地带和周边国家要做工作;对英国、法国、加拿大等西方国家,凡是有可能也要做工作,充分利用矛盾,分化孤立。同时,即使在美国内部也是有矛盾的,“也不是没有文章可做”。他提出:“对美国要使它分化,使它孤立,孤立以后它总要分化的。”“至于帝国主义国家,我们也要团结那里的人民,并且争取同那些国家和平共处,做些生意,制止可能发生的战争,但是决不可以对他们怀抱一些不切实际的想法。”[31]

又斗争又合作,以斗争求合作

任何事物都有两面性,美国(统治阶级)也有两面性,即帝国主义的反动性以及资本积累的合理性;美国政府对华政策有两面性,即遏制和接触,遏制是帝国主义的本质体现,接触是资本积累的必然要求。早在抗日战争时期,毛泽东一方面肯定美国对华的帝国主义基本政策不可能改变。美国对华政策的基本出发点是维持在中国的权益,加强对中国政府的控制,而不可能真正站在中国人民一边;另一方面,在帝国主义矛盾尖锐化、特别是日美矛盾尖锐化的情况下,美国在中国经营了近百年的权益受到了挑战,美国在亚洲的地位受到威胁,因而美国局部的对华政策也必然发生改变。毛泽东强调,美国政策的两面性,决定我们也应当对美国采取两面政策和有区别的政策,把斗争和联合结合起来,最大限度地争取美国援助中国抗战。这就是毛泽东为中国共产党在抗日战争时期所确定的对美政策的基本出发点。

不斗不相识,不斗不成交。抗美援朝,经过第五次战役,美国发觉,美国遇上了一个真正强大难缠的对手,这样便没了开始那份傲慢,那样充满无比信心的胜算。于是中国便有了“打打谈谈,谈谈打打”策略,即文斗与武斗相结合,军事之外的政治与外交在中美斗争中有了一席之地,而且不断扩大。1954年9月,第一次台海危机爆发,中美之间再次剑拔弩张。为避免信息不畅、彼此误判而再度开战,中美双方都有意通过谈判的方式,缓解台湾地区的紧张形势。在英国、印度等国的斡旋下,1955年8月中美两国选在欧洲进行大使级会谈。这一谈,竟然创造了一个历史记录,到1970年2月的最后一次会谈,中美会谈举行近15年合计136次。值得一提的是,在那个近乎隔绝和充满敌意的年代,作为两国进行官方接触的唯一渠道的中美大使级会谈,有助于中美双方互相探视、了解彼此的政策意图,对避免误判与缓和两国间的紧张关系起到了积极作用。其中,1962年台海危机的消解,就是两国通过大使级会谈渠道进行合作的典型例子。中美大使级会谈,某种意义上,是隔绝年代中美两国关系的“测试仪”和“减震器”。当然,不能忘记,这个“仪器”是中国积极斗争的结果。

真正的共产党人不隐瞒自己的观点。“资产阶级的政治家说,共产党的哲学就是斗争哲学。一点也不错。不过,斗争形式,依时代不同而有所不同罢了。”[32]毛泽东作为伟大的无产阶级革命家,一生都在战斗,都在斗争。但是,斗争不是目的,是手段,是为人民谋幸福、为民族谋复兴的手段,是实现和平发展、趋利避害的手段。毛泽东在《又团结,又斗争》一文中指出:“统一里有斗争,天下万物皆然。如果有人认为只有团结而没有斗争,那他就还没有学通马克思主义。统一与斗争是统一战线的两个基本原则,那末这两者是不是半斤与八两呢?或者说斗争更重于统一呢?回答都是否定的!”[33]在《目前抗日统一战线中的策略问题》中他又提出“斗争是团结的手段,团结是斗争的目的。以斗争求团结则团结存,以退让求团结则团结亡。”[34]

不是为了斗而斗,中国根本不是什么“好斗的公鸡”,斗是为了达到我们的目的:维护中国的安全,实现中国的发展;更崇高一些,即为了反对霸权主义、维护世界和平、促进人类发展。与美帝国主义作斗争,是中国应有的生存发展权利,也是中国应尽的国际义务。因此,对美斗争是长期的、复杂的,即又斗争又合作,以斗争求合作。“只有一个方面是错误的:只有斗争,不要团结,是‘左’倾错误;只有团结,不要斗争,是右倾错误。这两种错误我们党都犯过,经验很痛苦。后来我们总结了这两种经验,采取了‘又团结、又斗争’的政策,必须斗争的就作斗争,可以团结的就团结起来。”[35]毛泽东曾经做过这样形象的比方,陕北的毛驴很多,毛驴驮了东西是不愿意上山的,但是陕北老乡赶毛驴上山有三个办法,一拉、二推、三打。但是,驴子会踢人的,我们要提防它,这就是又要联合又要斗争。[36]对美斗争,似可借鉴赶驴上山。当然,美国不只是陕北的毛驴,而是武装到牙齿的老虎,有真老虎的一面,也有纸老虎的另一面。

在艰难渡过三年自然灾害之后的1962年,以毛泽东同志为核心的党中央高瞻远瞩,审时度势,向全党全国人民发起动员,“从现在起,五十年内外到一百年内外,是世界上社会制度彻底变化的伟大时代,是一个翻天覆地的时代,是过去任何一个历史时代都不能比拟的。处在这样一个时代,我们必须准备进行同过去时代的斗争形式有着许多不同特点的伟大斗争。”[37]半个多世纪以后,世界面临百年未有之大变局,党的十八大报告指出,“发展中国特色社会主义是一项长期的艰巨的历史任务,必须准备进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。”习近平总书记一再强调我们要准备进行伟大斗争。所谓伟大斗争,依照毛泽东同志的解释,“因为很艰巨,才很伟大。不艰巨就不能说伟大。”[38]对美斗争是一场异常艰巨的斗争,因此自然是一场伟大斗争。有鉴于此,对美斗争要有耐心、有韧性、有定力。对美斗争,使之与我有限与适度合作,一定时段中与中国相向而行,中国以斗争求团结(与美国人民)、求合作(与美国资产阶级),经由和平与发展,不断满足中国人民对美好生活的需求,实现中华民族伟大复兴的战略目标。

斗争时防“左”,合作时防右

20世纪60年代,中苏关系不断恶化,恶化到两国剑拔弩张、一触即发的临界状态。与此同时,美国陷入越战泥潭,国内反战、民权运动高涨,与苏联全球争霸处于守势。这样,在中美苏大三角中,中美苏客观上不是孤立的而是紧密交织在一起,中国“一边倒”向苏联,是因为美国敌视中国、美苏关系紧张,而中苏分裂起因于美苏缓和,中苏关系一定程度地反映了中美关系。就中国来看,中美矛盾要小于中苏矛盾;就美国而言,美苏矛盾要大于美中矛盾。陈毅等四老帅历时7个月近20次研讨得出的研究报告也证实了这一点,“由于美苏矛盾大于中美、中苏矛盾,就必然会制约它们的对华政策,同时也为中国外交提供了广阔的回旋余地。”报告建议应该主动利用美苏矛盾,在对美关系上恢复中美大使级谈判,认为“这种战术上的行动,可能收到战略上的效果”。[39]毛泽东据此认为,中国不能被“孤立”了,“两霸”要争取“一霸”[40],于是做出了“联美抗苏”的战略谋划。1971年3月,毛泽东抓住了邀请美国乒乓球队来华访问的破局时机,实现了“小球推动大球转”,这样便开启了中美关系正常化的历史进程。

1973年2月17日,亨利·基辛格基辛格第五次访华,毛泽东在中南海会见了这位美国特使,并用一句话概括了中美关系,“现在我们把我们的关系叫做什么friendship(友谊)。”“我们两家出于需要,所以就这样,hand-in-hand(手携手)”。[41]用“友谊”来表述中美关系,对毛泽东而言,自第二次世界大战以后,确切地说自美军观察组到访延安之后,还从来没有过。但是,即便在“友谊”或所谓“准联盟”的“蜜月期”,毛泽东也没有忘记美国的帝国主义本质,认为美帝国主义对外侵略和扩张的本性不会改变,由此一再告诫相关部门和人士,合作时防右,斗争时防“左”。

中国共产党在历史上多次吃了极左极右、忽左忽右的亏。陈独秀的右倾投降主义,断送了大革命,而后便是瞿秋白、李立三、王明的“左”倾冒险主义,都给中国共产党和中国革命事业带来严重损失。1945年召开的中共六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》对于一右三左做了清算,尤其是“第三次‘左’倾路线统治时间特别长久,所给党和革命的损失特别重大”[42],红军和根据地损失百分之九十,白区工作损失近乎百分之百,所以清算得也最为认真和深刻。实际上,只会遵照“远方”指示的王明教条主义路线,不仅在与国民党斗争时(土地革命战争)表现极左,而且在与国民党合作时(组成抗日民族统一战线)表现极右,否定共产党的独立自主,要求“一切经过统一战线”,“一切服从统一战线”。

1981年中共十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出并纠正了建国以来出现的“左”的错误。社会主义事业是无比恢弘与伟大的事业,无相关经验可循——苏联解体后应有诸多教训可鉴——过程中难免会出现这样或那样、左的或右的错误,关键在于能够及时发现错误并加以纠正。其实,凡是有人的地方,就有左中右,办事处理问题,不会时时恰到好处,出现左或右的情形是实际,也很正常。“我们党三十八年的历史,就是这样走过来的。反右必出‘左’,反‘左’必出右,这是必然性。”[43]正确的处理方法是“有右反右,有‘左’反‘左’,有什么反什么,有多少反多少。”[44]1973年11月基辛格(身份已是美国国务卿)第六次访华,与周恩来谈话时提出美国与中国之间应设立热线,美国愿意把事先侦知苏联的军事情报及时提供给中国。11月17日,毛泽东在中南海游泳池召集周恩来谈对这次中美会谈的看法,“有人要借我们一把伞,我们就不要这把伞,这是一把核保护伞。”他指出:“对美国要注意,搞斗争的时候容易‘左’,搞联合的时候容易右。”[45]过去的“左”,我们已经领略,“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”,不分青红皂白,盲目排外。后来的右,我们也经历,“美国的月亮比中国圆”,不问是非曲直,崇洋媚外。

美国尽管呈衰落趋势,但依然是当今世界头号强国,有意愿也有能力影响中国发展战略目标以及中华民族伟大复兴的顺利实现。虽然中美关系在不断恶化,但是中美之间仍有庞大复杂的共同利益或共同威胁:中国经济在世界的份量越来越重,美国垄断资本越来越难以割舍中国市场;美国霸权、全球治理所遇到和要处理的形形色色的国际事务,需要中国配合;……,凡此种种,决定了中美之间某种形式的合作仍然存在,一些合作的扩大或深化仍有可能。中美之间仍然会既合作又斗争,只是斗争正在成为基调、主旋律。对美国而言,遏制政策占据主导,接触政策成为辅助。历史的螺旋正在再现改革开放前30年(准确地说,是新中国成立后20年)的中美关系,当时斗争就是矛盾的主要方面,因此“合作时防右,斗争时防‘左’”的告诫,对当前正确处理中美关系仍不失指导意义。

坚强的原则性与灵活的策略性

美国(统治阶级)具有两面性。垄断资产阶级寄生性腐朽性不会改变,获取垄断超额利润的目的不会改变;作为美国垄断资产阶级的政府,只会代表垄断资产阶级的利益,因而在政策上必然与历届政府保持基本的连续性,这是不变的一面。但是,随着国内外形势的发展,资本主义内外矛盾的变化,垄断资本的积累方式,金融资本的投机方式会不断改变;具体某届政府因代表的利益集团不同,分赃形式不同,而表现出一定的“个性特征”,这是变的另一面。也就是说美国资产阶级与作为前台代理人美国政府具有变与不变的两面性。在美国变与不变的两面性面前,中国作为一个独立自主的大国,不是无能为力的,需要积极的斗争,促使美国改变,收敛它不变的一面,伸张它可变的另一面,使之以比较务实与合作的态度与中国交往。当然,美国不变的一面,使我们必须对美国的国际战略有清醒认识和估计,不能抱有前苏联领导人曾经坚持的“三和”的幼稚幻想,美帝国主义这个老虎是要吃人的,只是吃的时点方式会有所不同;而变的一面,又可以为我所用,促成中美合作,允许甚或鼓励美国资本继续与中国往来,从中国市场赚钱,而中国从合作中发展自己的生产力。当然,中美合作,除经济发展外,还可以应对一些共同的安全威胁。

强大的美国有变与不变的两面性,力量相对薄弱的中国应当坚持原则与保持灵活的统一性,这样在竞争斗争中就可以扭转被动、赢得主动。毛泽东指出:虽然理想一定要有,但是还要结合一个东西,叫做“现实”。我们是有理想的现实主义,或者叫做革命的现实主义,我们不是无原则的现实主义。理想主义是原则性,现实主义就是灵活性,理想主义的原则性与现实主义的灵活性要统一起来,这就是马克思列宁主义的革命的现实主义。[46]因此,对美斗争与合作时,既讲原则性又讲策略性,原则性则是矛盾的主要方面。原则性涉及国家核心利益,主权、政权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展等不可以当交易筹码,“要讲政治条件,连半个手指头都不行。”如,领土是国家生存发展的根基,是国民安身立命的场所,是国家的核心利益。核心利益是不能当交易筹码的。国际社会包括美国承认台湾是中国的一部分,但是美国不仅一直阻止中国对台湾的收复,完成国家统一,而且试图将台湾从中国分离出去,支持台湾当局明里暗里搞独立。1954年8月4日,根据毛泽东的指示精神,周恩来在中央人民政府委员会第三十三次会议上作外交报告,代表中国政府再次强调:台湾是中国神圣不可侵犯的领土,决不容许美国侵占,也决不容许交给联合国托管。“如果外国侵略者敢于阻止中国人民解放台湾,敢于侵犯我国主权和破坏我国领土完整,敢于干涉我国内政,那么,他们就必须承担这一侵略行为的一切严重后果。”[47]

但是,由于历史原因(如中印边界划定与领土纠纷),由于我们的战略力量达不到(如南海部分岛礁水域),在这种情况下,又要求保持一定的灵活性,如搁置争议共同开发。“策略是根据一定原则确定的。一定要原则性很强,然后策略性才能灵活,没有坚强的原则性,就说不上灵活的策略性,那就会变成姑息,变成屈服。”[48]正是基于“坚强的原则性”与“灵活的策略性”的辩证原则,毛泽东严厉批评了那种“革命是不能妥协的”的“左”倾观点。他指出“革命是不能妥协的,任何情况下也不能妥协”,这是哪一条马克思主义?我们跟蒋介石妥协了两次。美国的总统要来,请。坐在这里吹了一个钟头。专门勾结美帝、日本、西德、英国这些坏人的是我。人家自己要撤兵,有一个国家死也不让撤(指阿尔巴尼亚——引者注),说是世界革命风暴在亚洲,亚洲革命风暴中心在越南。如果不打了,就不得了了,就是机会主义、右倾机会主义。咱们就是那号人物。我就不理,你奈何得了我吗?鄙人就是右倾机会主义![49]显然,“虎气”的毛泽东在这里充分展示了“猴气”的另一面,他正话反说,表明了对国际形势的客观判断和对美国政策的务实态度,体现“坚强的原则性”与“灵活的策略性”的高度统一。

在对美斗争中,毛泽东强调要两手准备,即“两手对两手”,就是用革命的两手对付反革命的两手,即以打对打,以谈对谈,在战争与和平两条战线上与对手展开坚决而巧妙的斗争。由于美国等西方国家的阻挠,或刻意制造“两个中国”,新中国在联合国的合法席位迟迟得不到恢复。对此,毛泽东提出“对付美国人是要有一点办法的”,要有两手准备:第一是坚决斗争;第二是不要着急。这里所说的“不要着急”,不是说真的不在乎、无所谓,而是要保持战略耐心,先做好自己的事情。后来,毛泽东又提出,对付帝国主义要坚持“两条腿走路”:一条是坚决反抗;另一条就是开会谈判。在他看来,帝国主义也是两条腿在走路,一条是压迫,一条是欺骗。我们支持开会谈判,目的就是要揭露帝国主义的欺骗性,“暴露它们那一条腿有病”。[50]在抗美援朝时如此,边打边谈,边谈边打;抗美援越也是如此,军事的与政治的(外交的)都用上,表现出无比的耐心与定力。1955年至1970年期间,中美通过各自在日内瓦、华沙的大使进行了136次大使级会谈,马拉松会谈,斗志斗勇,最终斗出尼克松访华并签署《中美三个联合公报》,使两国关系加快走向正常化。

中苏关系破裂,在共同威胁之下,中美不断靠近,联合抗苏,这样的过程与事实表明:在国际关系上,国家发展更具弹性,未来蓝图更具弹性,而现实威胁更具刚性,国家安全更具刚性。1969年12月8日,基辛格在年终的记者招待会上宣称,“我们没有永久的敌人。我们对其他国家——包括共产党国家,特别像共产党中国这样的国家——的判断,将以它们的行为为依据,而不是以国内的意识形态为依据。”[51]识时务者为俊杰,奉行实用主义的美国如此,因事而化、因时而进、因势而新的中国在策略上应当更具有灵活性。

注释:

[1]《实践论》(一九三七年七月),《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年版,第287-288页。

[2]《愚公移山》(一九四五年六月十一日),《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年版,第1101页。

[3]《对美蒋的主要政策不是让步而是斗争》(1946年7月6日),《毛泽东文集》第四卷,人民出版社1996年版第146页。

[4]《毛泽东在中共中央政治局会议上的报告记录》1949年1月6日,转引自金冲及主编《毛泽东传》(1893-1949),第908页。

[5]《赫鲁晓夫的日子不好过》(1964年1月17日),《毛泽东外交文选》,中央文献出版社1997年版,第513-514页。

[6][美]孔华润著《美国对中国的反应》,张静尔译,复旦大学出版社1997年版,第202页。

[7]吴冷西《十年论战—1956-1966中苏关系回忆录》(上),中央文献出版社1999年版,第230页。

[8]《在历史的巨人身边——师哲回忆录》,中央文献出版社1995年版,第379-380页。

[9]《关于和平谈判问题的报告》(1949年4月17日),《周恩来选集》上卷,人民出版社1980年版,第323-324页。

[10]《原子弹吓不倒中国人民》(1955年1月28日),《毛泽东选集》第五卷,人民出版社1977年版,第137页。

[11]《抗美援朝的伟大胜利和今后的任务》(一九五三年九月十二日),《毛泽东选集》第五卷,人民出版社1977年4月第1版,第101-106页。

[12]《毛泽东年谱》(1949-1976)第一卷,中央文献出版社2013年版,第230-231页。

[13]《毛泽东年谱》(1949-1976)第二卷,中央文献出版社2013年版,第162-163页。

[14]《毛泽东年谱》(1949-1976)第五卷,中央文献出版社2013年版,第490页。

[15]《中央关于对美蒋斗争策略的指示》1945年11月28日,《中共中央文件选集》第十五册,第455-456页。

[16]《毛泽东年谱》(1949-1976)第五卷,中央文献出版社2013年版,第263页。

[17]《毛泽东外交文选》,中央文献出版社、世界知识出版社1994年版,第346页。

[18]《毛泽东年谱》(1949-1976)第三卷,中央文献出版社2013年版,第370页。

[19]《毛泽东外交文选》,中央文献出版社、世界知识出版社1994年版,第571页。

[20]1950年4月10日,毛泽东在一届全国政协常务委员会扩大的第三次会议上的讲话,参见《毛泽东年谱》(1949-1976)第一卷,中央文献出版社2013年版,第112页。

[21]《要团结一切可以团结的力量》(一九五六年四月二十九日),《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第62页。

[22]《毛泽东年谱》(1949-1976)第二卷,中央文献出版社2013年版,第256页。

[23]《从历史来看亚非拉人民斗争的前途》(一九六四年七月九日),《毛泽东文集》第八卷,人民出版社出版1999年版,第386页。

[24]“中间地带”思想,毛泽东早在1946年就已提出,当时主要指亚非拉那些正在争取解放运动的殖民地与半殖民地。

[25]《论十大关系》(一九五六年四月二十五日),《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第23-24页。

[26]《毛泽东年谱》(1949-1976)第二卷,中央文献出版社2013年版,第635页。

[27]“第二中间地带”理论形成于1963年,包括欧洲、日本、加拿大等美国以外的资本主义发达国家。

[28]《中国人民坚决支持巴拿马人民的爱国正义斗争》(一九六四年一月十二日),《毛泽东文集》第八卷,人民出版社出版1999年版,第355页。

[29]斯大林《苏联社会主义经济问题》,见《斯大林选集》(下卷),人民出版社1979年版,第565页。

[30]《毛泽东年谱》(1949-1976)第二卷,中央文献出版社2013年版,第257页。

[31]《关于正确处理人民内部矛盾的问题》(一九五七年二月二十七日),《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第243页。

[32]《毛泽东年谱》(1949-1976)第四卷,中央文献出版社2013年版,第1541页。

[33]《又团结,又斗争》(一九三九年二月五日),《党的文献》1995年第4期,第15-16页。

[34]《毛泽东选集》第二卷,人民出版社1991年版,第745页。

[35]这是毛泽东同参加中国共产党第八次全国代表大会的拉丁美洲一些党的代表谈话的一部分,参见《我们党的一些历史经验》(一九五六年九月二十五日),《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第136页。

[36]《何长工回忆录》,解放军出版社1987年版,第374页。

[37]《在扩大的中央工作会议上的讲话》(1962年1月31日),《毛泽东文集》第八卷,第302页。

[38]吴冷西《十年论战》,中央文献出版社1999年版,第15页。

[39]熊向晖《打开中美关系的前奏》,《中共党史资料》第42期,中共党史出版社1992年版,第56-96页。

[40]《毛泽东年谱(1949-1976)》第六卷,中央文献出版社2013年版,第441页。

[41]王永钦《打破坚冰的岁月》(六),《党史纵横》1997年第8期。

[42]参见《关于若干历史问题的决议》(一九四五年四月二十日中国共产党第六届中央委员会扩大的第七次全体会议通过)。

[43]1959年7月26日,毛泽东对李云仲关于目前经济生活中的一些问题的来信而写的批语,参见《毛泽东年谱》(1949-1976)第四卷,中央文献出版社2013年版,第119页。

[44]1960年12月27日,毛泽东在中南海颐年堂召开会议,听取中央工作会议各小组讨论情况的汇报,参见《毛泽东年谱》(1949-1976)第四卷,中央文献出版社2013年版,第507页。

[45]《毛泽东年谱》(1949-1976)第六卷,中央文献出版社2013年版,第506页。

[46]《第七届中央委员会的选举方针》(一九四五年五月二十四日),《毛泽东文集》第三卷,人民出版社1999年版,第361页。

[47]《周恩来年谱(1949-1976)》上卷,中央文献出版社1998年版,第416页。

[48]参见《周恩来年谱》1955年2月3日,中央文献出版社1998年版。

[49]《毛泽东同张春桥、王洪文的谈话记录》1973年7月4日。

[50]1960年5月7日,毛泽东在郑州会见非洲十二个国家和地区访华代表团时的讲话,参见《毛泽东年谱》(1949-1976)第四卷,中央文献出版社2013年版,第389页。

[51][美]亨利·基辛格《白宫岁月—基辛格回忆录》第一册,世界知识出版社1980年版,第249页。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/gsyz/lxff/2022-03-22/74507.html-红色文化网