欧洲金靴:什么人会害怕「革命」?

什么人会害怕「革命」?

欧洲金靴

什么人会害怕「革命」?这个问题放在任何时代都是值得讨论的。

从烽火连天的战争岁月,到所谓铸剑为犁的“和平年代”,「革命」这个被全世界受压迫阶层、被剥削阶级所赋予了神圣使命感和历史成就感的词汇,其意义内涵一直在被解构,也一直也被某些势力以抗衡、以对峙。

有时,甚至还会被人为地曲解乃至隐藏。

恐惧革命,逃避革命,抵制革命,以至于在纸醉金迷、声色犬马的时代里掀起一股“去革命化”的浪潮、鼓吹和打造一个以“革命过时论”“革命无用论”的氛围风气……

这都是十足的阳谋。

在维稳万岁的名义下,反动分子和既得利益军团那一座座膀大腰圆的肥腻皮囊下一根根油腥的尾巴,从来都是藏不住的。

1

先说一个“革命老区”法兰西的故事。

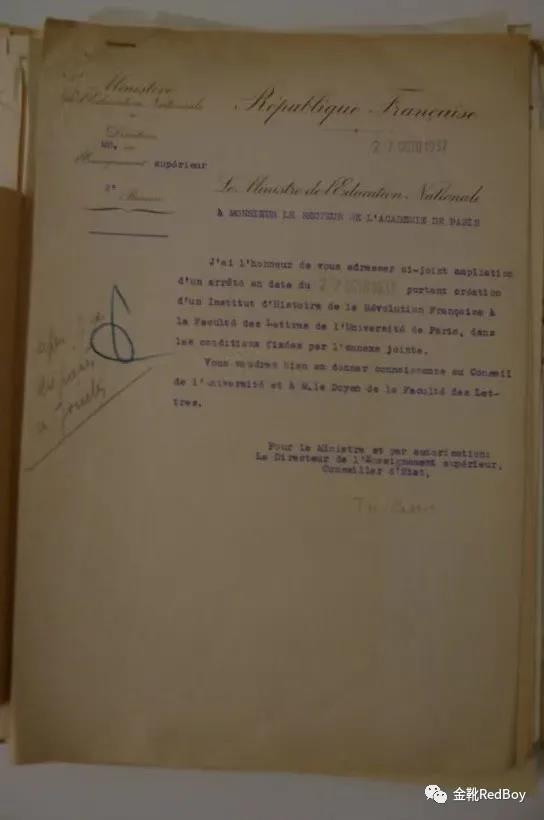

约五年半前,2016年1月初,成立于1937年、已有近八十年历史的法国革命史研究所(Institut d’histoire de la Révolution française,IHRF)走到了尽头,其教师、学生及其他所属人员的编制被并入了位于巴黎高师的近现代史研究所(IHMC)。

法国革命史研究所是全法国唯一一个以法国革命为主题的研究机构,其历史可以上溯到1885年由巴黎市政府所资助设立的法国革命史教席,教席首任教授为阿尔方斯·奥拉尔,代表作主要有《法国革命政治史(1789-1804)》《理性崇拜与最高主宰崇拜(1793-1794)》等。

奥拉尔的贡献还体现在史料编辑方面,一部是关于公安委员会的法令与特派员的通信的史料集,另一部史料集则反映了巴黎在热月政变之后到雾月政变中公众舆论状况,他也被视为法国革命“经典解释”的奠基者。

1937年,法国革命史研究所由历史学家乔治·勒费夫尔正式创立,他更专注于研究农民问题,两篇博士论文《法国革命时期北部省的农民》和《89年大恐慌》均体现了这一研究取向。

革命史所的立场被法国社会和欧洲史学界视为“正统派”,认为其是“为法国革命进行毫不妥协的辩护”,特别是自勒费夫尔起,革命史所的研究方向多着眼于社会结构与生产方式,故也常常被欧洲学界认为是马克思主义史学。

随着二战后冷战的开始,革命史所的研究方法愈发带有马克思主义烙印和维护革命的“正统派”,随即遭到了欧洲修正主义史学的诘难。

欧洲修正派以阿尔弗雷德·科班和弗朗索瓦·弗雷为代表,这帮人与革命史所的人士进行过一系列论战,可以参见威廉·多伊尔的《法国革命的起源》的译者序与正文第一部分。

2015年8月,在中国山东济南召开了第22届国际历史科学大会,塞尔纳教授就参与主持了大会的第三场会议,主题为“世界史中的革命:比较与关联”。

同时就在那场大会上,法国革命史委员会还组织了法国革命史的专场,共有17位来自全球各地的学者发言。该委员会是由伏维尔等学者发起成立,成员来自很多国家,秘书处设在革命所,可见革命史所在促进革命研究国际化方面所作出的贡献。

法国革命史研究所作为一个学术单位,属于法国国家科研中心(Centre national de recherche scientifique, CNRS),其编制撤销与人员去向的决定也是由CNRS作出。

在当时,这项动静颇巨的动作并没有征求该所教师与学生的同意。

最后一任所长皮埃尔·塞尔纳教授在听闻撤销决定出炉后,于1月5日在《历史》(L’histoire)杂志的网站上发表了题为《对法国革命史研究所的威胁》的文章,极尽言辞控诉。

在文章中,他认为,研究所的成立是1937年由人民阵线政府时任教育部长的让·扎伊批准的,而把扎伊骨灰放入先贤祠的现任政府却放任成立于1945年的国家科研中心撤销革命史研究所。

同时,赛尔纳教授认为,虽然现在法国国家财政不景气,但这一举动显然并不是钱的问题,“名为理性,实则官僚”,有着浓厚的政治意味。

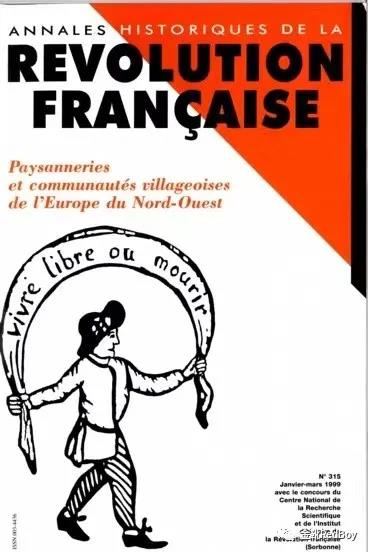

《法国革命史年鉴》封面,标语是“不自由,毋宁死”

他还表示“应该停止将共和国和革命相分离,因共和国是由革命而生”。

政治立场与革命史所相近的法国《人道报》也在一周后刊登了塞尔纳以及前任所长让-克莱芒·马丹的声明;一同刊出的还有以心态史学而闻名的前所长米歇尔·伏维尔的访谈。

马丹认为,尽管从行政上革命史所已经被撤销,但仍需投入精力并联合其他的学者来维系它的精神存在。

在革命史所的FACEBOOK页面上,马丹提出:“大革命是法国一个非常重要的文化资源,革命史所正好为全世界研究大革命的学者提供了交流平台,也提高了法国文化的影响力。”

三天后,同属左翼阵营的法国历史学团体——罗伯斯庇尔学会也在《人道报》上发表了一份由六位法国历史学家联署的声明,他们一方面表达了对该撤销决定的不满,认为在大革命史研究对共和国比以往都更重要的时候,这样的决定实属“威胁”,为此需要进行一场捍卫革命史研究的“战争”;同时表示,该机构会继承传统、促进各个研究机构的交流。

从1968年法国受到中国无产阶级文化大革命浪潮而掀起的轰轰烈烈的“红八月”运动后巴黎大学惨遭拆分(分为13个大学)之后,2016年革命史所的被取缔堪称最大挫折之一。

在世界极速右转的潮头下,全世界左翼阵营中任何一股力量想要独善其身,这几乎是不可能的。

包括中国。

2

革命,革谁的命,谁自然便是抵触革命、反对革命的急先锋。

而反对革命者,从历史走来则有一个相当浩长且人民导向的罪冠:「反革命」。

1925年,民国时代著名的白色媒体、媚洋改良派杂志《现代评论》刊文:“现在社会里面,有一种流行名词‘反革命’,专用以加于政敌或异己者。只这三个字便可以完全取消异己者之人格,否认异己者之举动。其意义之重大,比之‘卖国贼’‘亡国奴’还要厉害,简直便是大逆不道。被加这种名词的人,顿觉得五内惶惑,四肢无主,好象宣布了死刑是的!”

看,这畏惧“反革命”罪名、亦是畏惧革命的口吻嘴脸,是不是与今天的胡锡进之流别无二致?

「反革命罪」,毫无意外诞生于革命时期;同时,推动一项罪名与治罪政策/法条法规的出炉,必须存在着一股进步的力量。

这股力量,对于反对革命的反动势力必须有着极为坚决的阶级仇恨,才能促成「反革命罪」这一充满着阶级正义和审判自信的罪名的托出。

从历史看,最具现代进步意义的「反革命罪」,是大革命时期的产物,也是中国共产党人的努力成果。

1926年,北伐军在武昌遭遇了反动军阀吴佩孚部的负隅顽抗,尤以刘玉春和陈嘉谟两人最为激烈。

北洋军阀以一万余名残兵据守孤城,无粮无援,竟与七八万北伐精锐部队顽抗相持达四十天之久。

在此期间,北伐军先是强攻,继而围困,城内居民约20万一同被围。

很快城内粮食殆尽,饿殍累累,“吃草根,吃树皮,吃猫,吃狗,吃老鼠”,情形十分悲惨。

但是刘玉春态度最为坚决,主张顽抗到底,誓要与城共存亡……

武昌城破后,武汉民众团体则强烈要求将陈、刘二人付诸“人民公判”,尤其指责刘玉春“据数十万人民为护符,以图顽抗,致累及无辜,因而饿死者无算,残忍暴行,史所罕见”。

其时,武昌百姓对陈刘二人恨不食其肉寝其皮,要求“速处极刑,没收财产,移赈灾黎,以平民愤”。

随即,在新生的中国共产党人与进步的国民党左派人士的共同推动下,《反革命条例案》出台 ,“反革命罪”首次在中国的土地上成为刑事罪名。

武汉国民政府的司法部当时为了回应民众要求公审陈嘉谟和刘玉春的愿望,专门在1927年2月将《反革命罪条例》公示。

之后,国民党当局背叛大革命、国共合作破裂后,中央苏区也于1931年制订了《中华苏维埃共和国惩治反革命条例》。

可以说,大气磅礴、阶级性浓郁的「反革命罪」,是中国共产党人在那个铁血横流的觉醒年代里带领着亿万工农与劳苦大众,献给历史、也是献给初生的人民政党和人民共和国的重礼。

正因为有了「反革命罪」的高悬头顶,如同毛主席向全党提出的“两个务必”一般,才能够于新民主主义革命胜利后仍能长长久久地刻画和反映出「革命」的神圣性、正义性、合法性。

1951年2月21日,中央人民政府委员会批准公布施行了《中华人民共和国惩治反革命条例》,共计21条。它的立法目的是:“为惩治反革命罪犯,镇压反革命活动,巩固人民民主专政。”

1954年,新中国著名的“五四宪法”出炉,其中第十九条规定:“中华人民共和国保卫人民民主制度,镇压一切叛国的和反革命的活动,惩办一切卖国贼和反革命分子。”

“五四宪法”是新中国的首部宪法,也是一部真正的人民宪法,而「反革命罪」就是人民群众用以捍卫自身阶级利益、保卫国家民族主权安全、抗击抵御国内外一切反动势力进攻的光荣利器。

3

不过,历史的演进总是让人失语的。

1975年时,新中国第二部宪法第十四条依然尚有:“国家保卫社会主义制度,镇压一切叛国和反革命的活动,惩办一切卖国贼和反革命分子。”

1978年时,新中国第三部宪法第十八条仍然保存:“国家保卫社会主义制度,镇压一切叛国的和反革命的活动,惩办一切卖国贼和反革命分子,惩办新生资产阶级分子和其它坏分子。”

但是,1980年9月,五届全国人大三次会议正式决定全面修改1978年宪法,并成立宪法修改委员会。

全国人大常委会委员长剑英同志被任命为主任委员,副委员长宋庆龄和彭真同志为副主任委员,委员共103名。

1981年9月1日,彭真同志率宪法工作班子入驻北京西郊玉泉山,集中精力修改宪法。

同在1981年,《探索与争鸣》杂志刊登了一篇重磅炸弹,中国人民大学法律系二年级的学生徐建所写的《“反革命”罪名科学吗?》一文被登出,这是1949年中国共产党建政以来第一篇公开质疑“反革命罪”的文章。

一年后,在毛主席逝世六年后的1982年,新中国第四部宪法即新宪法的第二十八条,被修改为:“国家维护社会秩序,镇压叛国和其他危害国家安全的犯罪活动,制裁危害社会治安,破坏社会主义经济的其它犯罪活动,惩办和改造犯罪分子。”

“惩办一切卖国贼”之条款,宣告删除。

紧随着的,是“取消反革命罪”的声音随着一大票矫揉造作、无病呻吟、抵触红潮的伤痕娘炮们的“解冻”,旋即甚嚣尘上。

1988年,中国人大法工委在讨论《刑法修订草案》时,主张把“反革命罪”更名为“危害国家安全罪”。

这一主张当时就遭到了社会上相当规模群众的强烈反对。

后来,《政法论坛》1990年第2期的一篇名为《一个危险的抉择——对刑法上取消反革命罪之我见》的文章,也引发了法学界、乃至全国各领域学界关于是否取消“反革命罪”的大讨论。

1991年,《论将‘反革命罪’易名为‘危害国家安全罪》一文发表,此文出台标志着关于更改反革命罪名的争议的终结。

这篇文章当时认为:

(1)将反革命罪易名为危害国家安全罪,更能准确反映该类犯罪的本质特征;

(2)将反革命罪易名为危害国家安全罪,有利于国际司法协助和引渡罪犯,向国际接轨;

(3)将反革命罪易名为危害国家安全罪,并删去反革命目的的规定,有利于对具体犯罪性质的认定;

(4)将反革命罪易名为危害国家安全罪,有利于“一国两制”的实现,不容易触动和惊扰敏感的香港同胞………

1997年,整整沿用七十年之久的“反革命罪”,正式被更名为“危害国家安全罪”。

再两年后,《中华人民共和国宪法》将“反革命”一词彻底剔除。

反革命们的五指山,消失了。

4

“反革命罪”被取缔了,“去革命化”和“去阶级化”的诉求也就由愿景走向了现实。

约莫十年前,中学语文教材曾把著名的苏联革命作品《钢铁是怎样炼成的》中《筑路》一节删去撤掉,与之同时的动作不仅是抹去这篇带有鲜明革命气质和阶级斗争色彩的文字,还换上了保尔与冬妮娅恋爱的小布尔乔亚片断……

这不就是我们自八十年代开始一路狂奔的结果吗?

像极了港乐的歌词“浪奔,浪流”,一路蒙着眼睛得浪、浪、浪………浪荡至死的结局,就是忘记了自己来时的路。

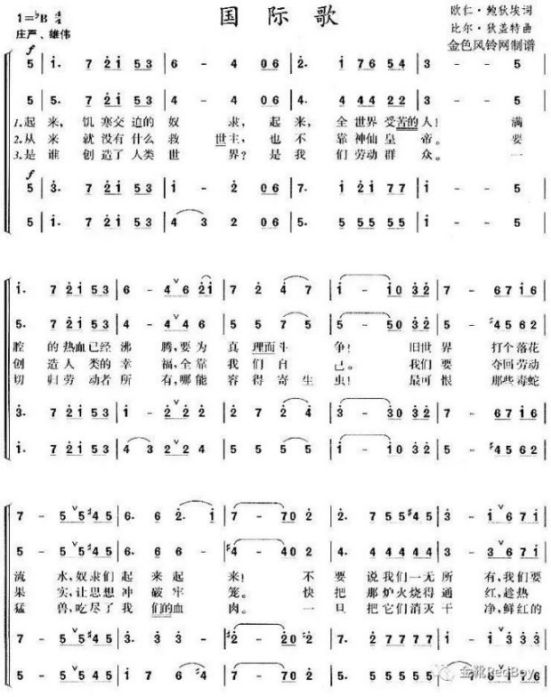

我们共产党人是举着火把、唱着《国际歌》、握着镰刀与锄头,从血泊中一步步站起来、一步步走出来的——而不是吟唱着小资淫曲、在雍容华贵的交响乐声中,就能够带领劳工大众建立起新中国!

还是约莫十年前,一本后来被人民的社会主义铁拳拍死的反动杂志《XX春秋》,在当年的第七期刊登了杨起的《重读《国际歌》感言》一文,用极为炫耀又极富警告的口气,歪曲《国际歌》、曲构国际共运史、曲解中国革命史。

在《XX春秋》的文字中,“满腔的热血已经沸腾,要为真理而斗争”、“旧世界打个落花流水,奴隶们起来起来”——这些饱含着无产阶级斗争深情的笔触,全部都是错误的,全部都应该被“重新解读”。

“国际悲歌歌一曲,狂飙为我从天落”,这首曾经给予了毛主席为核心的中国共产党早期领导集体们以巨大革命热忱的雄曲,竟然也能在去革命化的年月里遭到污噬,实在让人不禁垂泪。

无独有偶,就在今年,既得利益者们对于《国际歌》的污名化、绑架化、垄断化,依旧在继续。

对于革命,对于“人民当家作主”,对于阶级斗争,他们的“弦”倒也真是“一刻都不敢松”、“绷得紧紧的、死死的”……

漫展上,玩cos的人,不能唱《国际歌》吗?

这非常搞笑……请问,怎么特么的就不能唱了?!

不好意思,依我之见,不但要在漫展上唱,还要在街头唱,在校园唱,在工厂唱,在礼堂唱,在每一个每一次每一回有众人聚群的地方唱!

就像列宁说的:“全世界的无产者虽然语言不通,但是要会唱《国际歌》,那他就能在世界任何地方找到同志。”

某些老大爷,我该怎么说呢……怎么,您自己不愿唱、害怕唱、害怕听、害怕放、害怕颂传,还不许别人唱了?

这《国际歌》是您的版权吗,演唱它还需你来审核一番资质?

手里也没几滴油,冒充什么食肉者呢……

一天到晚批境外势力、批公知、批胡适“少谈点主义,多唠唠问题”,一旦真到自己这儿,就立刻“少唱点国际歌,多老老实实地干活996去~”

你们,不就是胡适本适?

一天到晚也学着装模作样、混进队伍高喊着“人民万岁”,一旦真到了人民群众这儿,就立刻“一帮二逼,唱你ma呢唱,是不是想闹事?国际歌是你们丫能唱的?”……

维稳维成“国际歌PTSD”,也不知道这是唱《国际歌》的人的悲哀,还是听国际歌的人的尴尬。

5

不能把革命的解释权和行为权重新下放给群众,不能重新让群众成为社会运动的主导者和主动者、甚至连主动参与者都不可……

这说明了什么?

必须看透:在他们的意识里,一切涉及到群众的事宜都必须使群众成为“被动”的客体。

否则,就会让那群肥头大耳的大爷们产生急促的“不安全感”。

这就是他们那帮肥肉便便的食肉者们今天叭来叭去的所谓“国际歌泛娱乐化”,真正的意思。

他们怕的是“泛娱乐化”?

他们怕的是“泛群众化”!

革命元素如果真的被解构、被“蓝色化”,诸如小鲜肉饰演毛泽东等闹剧,他们根本不会产生担忧情绪。

因为这很容易去抨击、去打压。

毛泽东这个历史个体,存在一部分让他们慌神的部分,但也存在一部分让他们愿意歌颂的部分。

所以,涉及毛泽东那都不是问题,1978年后的四十年里,毛泽东虽然被重构和无害化,但也没有完全消失嘛。

可是《国际歌》,对他们而言真的是一个问题。

毛泽东可以被他们涂粉、曲解、选择性宣传,但《国际歌》真不行。

早在中国革命发起前这首歌便已存在,其意义也早被定性。

它的每一句、每一个字都是冲锋的刀子,无论那帮人想怎么把刀刃磨钝、把刀锋藏匿,也难以做到。

因而,对这首歌,他们羞于启齿也讳莫如深。

1972年8月,武昌,毛主席在与刘丰谈话时谈到《国际歌》,问刘丰看过新印的《国际歌》歌词没有,刘丰说没有看到。

毛主席便叫秘书张玉凤去拿,和张玉凤、吴旭君一起唱《国际歌》,并和刘丰一起唱。

主席说:

“要学习列宁纪念欧仁·鲍狄埃逝世25周年那篇文章,要学唱《国际歌》。不仅要唱,还要讲解,还要按照去做。”

“《国际歌》歌词和列宁的文章,全部是马克思主义的立场和观点。那里边讲的是,奴隶们起来为真理而斗争,从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,全靠自己救自己。是谁创造了人类世界,是我们劳动群众。在庐山会议时,我写了一个700字的文件,就提出是英雄创造历史还是奴隶创造历史的问题。要团结起来到明天,英特纳雄耐尔就一定能实现。要团结起来,不能搞宗派主义,不要搞山头主义……要学习三大纪律八项注意,一切行动听指挥。你们,还听不听指挥啊?”

这一句“你们,还听不听指挥啊?”如贯穿时空的一柄长剑,刺进今天的高台,刺向那样早就习惯爹味十足地反过来指挥群众、指挥年轻人该怎么做事、甚至该怎么唱《国际歌》的肥腻人士。

当年,修改了俄语版《国际歌》中译本的人不是别人,正是毛泽东的儿子,毛岸英同志。

“起来,全世界的罪人”,岸英将它改成:“起来,全世界的受苦人”;

“不要说我们一钱不值”,岸英将它改成:“不要说我们一无所有”。

经过岸英的修改,《国际歌》的中译本语言更加流畅,情感更加饱满,辞调更具生气。

别说今天漫展的《国际歌》并没有娱乐化,就算某天某地真的出现“损辱国际歌”的娱乐化之举,他们也根本无力去抨击和纠正。

因为他们自己压根就不具备怀抱《国际歌》的正义力量和解释《国际歌》的肺腑勇气。

“国际歌不能被娱乐化!”

“那国际歌应该是什么样呢?”

“应该是……额……嗯…额…”

所以,他们对《国际歌》的态度根本就是一刀切的,根本就是听不得、看不得、放不得。

所谓“防止娱乐化”纯粹就是抓手罢了,他们心里明白,真若有娱乐化倾向,压根用不着傲慢的他们下场,群众自己就会去教育和拍灭。

且同时,甚至他们会很期待真的能出现一些《国际歌》娱乐化的现象,好让他们找到由头、去把这首歌彻底一棍子打死。

一百年前的人们高唱《国际歌》,是为了一百年后人们不用再唱?

错!

一百年前的人们唱《国际歌》,正是为了让这首歌可以永远飘扬在这片土地的上空。故而烽火狼烟中的他们会去义无反顾地为了理想献身、为了信仰流血。

如果有一天这首歌消失了、被镇肃了、被少部分人垄断了、被权力绑架了……那么一百年前的那群人,才真的是鲜血白流了。

1889年,恩格斯曾在《给特利文的信》中有问:“难道我们要求别人给自己以言论自由,仅仅是为了在我们自己的队伍中又消灭言论自由吗?”

跋

在今天,如果忘记革命,那么动摇的必然将是共和国的合法性根基,也会让“人民就是江山,江山就是人民”这句话产生不可避免的褪色。

同在今天,当我们开始“回过头来”大力整肃过去三十余年间混沌糜烂的历史虚无主义风潮、封杀整肃大批如高晓松、梁宏达等反动文人、媚洋公知时,这当然是好事,很让人欣慰。

但是,我们是不是也得沉思那么一下下:那些年的公知与历史虚无主义,都是怎么来的?当真都是境外势力、美西方集团强塞进来的吗?

美帝国主义是可恶,但这个锅,美国佬真不背…

在《国际歌》嘹亮雄壮的歌声面前,那群端坐高台的肥猪,真的完全就是一帮太监。

1916年10月,列宁有语:“我们揭穿机会主义者和社会沙文主义者实际上在出卖群众利益,揭穿他们维护少数工人暂时的特权,揭穿他们传播资产阶级的思想和影响,揭穿他们实际上是资产阶级的同盟者和代理人。这样也就教育群众认识自己的真正政治利益。”

我们就是要揭穿太监,那一帮怂懦却又阴狠的太监!

2021年的当下,我们不在经历一场革命吗?我们就是在发动并持续着一场革命!

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/llyd/ls/2021-09-08/71172.html-红色文化网