红军谍报工作有多厉害?国民党100本密码被破译

从第一次反“围剿”到第四次反“围剿”,红一方面军的无线电侦察从无到有,并迅速走向成熟,开辟了一条无形战线,为红军取得反“围剿”军事斗争胜利支援了重要情报。

红一方面军是先建立的无线电侦察、后开始的无线电通讯。1931年1月,红一方面军在第一次反“围剿”中先后缴获了国民党军使用的一部单独的收报机和一套完整的收发报机,原在国民党军中从事电台工作的王诤等人也参加了红军,红军组建了第一个无线电训练班。因为一部半电台无法进行相互通报,而王诤对于国民党军电台情况十分熟悉,了解其常用波长、呼号和许多报务员的手法特征,于是就在培训报务员之余,由王诤用来抄收新闻和开展对敌无线电侦察。

当时国民党军队普遍缺乏无线电保密的观念,同时因为他们部队体系庞杂,虽然有统一的电台密码,但相互之间没有用于无线电联络的密语,于是每到一地与其他部队通过电台联系时,往往先是打出个通用的简语“QRC”,意为询问对方在何地,而应答方则是用明语报告地点。如此一来,等于把部队的行动和部署在无线电中进行了公开。王诤就抓住敌人的这个漏洞,多次获取敌军的重要情报,他后来回忆:“我们电台从开始成立起到第二次反‘围剿’之前,主要工作就在这方面。”

1931年5月15日,在第二次反“围剿”中,王诤截获敌28师公秉藩部电台明语通话,获悉敌军第二天向东固出动的计划,使红军成功设伏围歼公秉藩部。红军通过不断缴获敌军的电台,也逐渐建立起了自己的无线电通讯网,各电台除了进行相互间通讯联络外,其余时间都用来侦听敌军通报。特别有利的是在作战中还缴获了一些敌军使用的密码本,如敌高级司令部间通报使用的“壮密”,但敌军根本不知道红军能够使用电台,更不知道原属己方的密码和电台人员已为红军所用,所以还在使用不保密的明语和已被缴获的密码,使得红军从中获取了更多的情报。

不久,国民党军发动了对中央苏区的第三次“围剿”,随红3军行动的电台报务员曹丹辉,于7月23日侦收到一份由敌总指挥何应钦发给各路敌军的“限十天扑灭共匪”命令,这份电报使用的就是红军已缴获的“壮密”。曹丹辉用密码本译出了这份324字的电报,其内容全部暴露了敌军“分进合击”的战役企图和各路敌军的兵力部署。红军总部根据这一情报,决定在东南北三面受敌的形势下,选择敌军力量薄弱的方向进行中间突破,向东面的莲塘、良村、黄陂突击,三战三捷。战后,时任红一方面军总政委的毛泽东亲自接见了曹丹辉,表扬道:“你收到的那份何应钦的电报,对这次战役很有价值。”并安排奖励曹丹辉3块银元。

王诤利用国民党军的电台通话、曹丹辉利用缴获的“壮密”密码本获取情报,虽然都属于无线电侦察范畴,也取得了一定成果,但终究不能持久,随着国民党军加强通报管理、更换新的密码,这样的情报来源就断绝了。1932年2月,红军进攻赣州,此时面对国民党频繁更换的密码,红军无线电侦察基本失灵,对于敌情的变化仅能依靠战场侦察,所获情报无法反映敌军的重要动向。3月2日,敌军援军4个团进入城内,红军却未能掌握敌援军已到的情况,致使攻城部队受到敌军内外夹攻,造成重大损失。

赣州之败凸显了红军无线电侦察的困境。此时,红军中的无线电侦察与通讯部门已分开,侦察工作统由红一方面军总部谍报科负责,该科科长曾希圣坚信密码是可以攻破的,遂开始探索破译敌军密电。虽然不能破译,谍报科下设的侦察电台还是抄收大量敌军密电,进行了分类登记保存,并调来优秀报务员曹祥仁、胡立教,充实到侦察电台工作。曹祥仁与曾希圣一起研究敌军密码,却因难以找到规律而无从着手。

1932年8月20日,红军攻占宜黄县城,从缴获敌军的一个公文包中发现了一份已译出30来个字的电报,密名是“展密”。译出的电文为攻破“展密”提供了有利条件,曾希圣和曹祥仁密切配合,将陆续收到的敌军使用“展密”的电报拿来研究,从已知的文字出发,不断猜测、判断、验证,经过努力,到10月终于将“展密”全本贯通。

“展密”的被攻破,意义不只在于获得了一部敌军正在使用的密码本,而是在探索研究中,发现了敌军密码的编制规律。这一时期,国民党军队使用的“壮密”“展密”等密码是基于明码本的“普通密本”。按照继曹祥仁之后参加破译工作的邹毕兆的说法,这类密码是“用明码电报本作密码底本,明码本的特点:它的常用字较集中在少数页面上,或者哪些常用字在哪些页面上,以及它的上、下、左、右的固定联系,都可以利用上,不用多久,这些特点、联系,都能装在脑中,随心应用”。

破译密码电报获取情报的过程,首先是抄收到对方电报,然后就是分析研究密码的组成。邹毕兆说,“破译的根本依据是重复。一篇文章、一份长一点的电报,必然有不少单字要重复使用几次”,“破译工作在善于找出重复电码,并善于在许多重复现象中,推断出哪一种重复应代表什么单字。每个推断出的单字,是正确还是不正确,都要在另一处甚至几处得到证实,才能定下来。在某处看来应该用个‘于’字,但在别处却不能用‘于’字,说明推断错了,就得重新推断。破译时间就用在找出重复电码和对重复电码的推断上面”。

当时,“普通密本”一般只是在明码本基础上对角码和横直码做编码的变化,而其编码法的变化非常有限。曹祥仁、邹毕兆等破译人员本身就是报务员出身,对于明码十分熟悉。他们把自己的工作称为猜密码、猜报、猜字、猜译等等,通过猜测破译出一些可靠的字来,不用破译出多少单字,横码与直码就全部破译出来了,有了横码、直码,得出剩余页面的角码,也就容易了。在破译过程中,他们也不断取得经验、掌握规律,从而提升了技术水平。

由攻克“展密”开始,曾希圣、曹祥仁才真正开辟了一条通过破译敌人密码电报获取情报的新路,红一方面军总部对这一重要突破也极为重视,成立专门从事无线电侦察的二局,由曾希圣任局长。至1932年底,二局攻克敌军密码17本,中央苏区周边国民党军使用的密码本被全部攻破。他们还不断摸索总结破译工作经验,持续提升破译技能,从而创造了一个全新的对敌侦察战线。

国民党军对中央苏区的第三次“围剿”失败后,将其密码相继升级为脱离明码本的“特别密本”“来去密本”,“普通密本”时期能在密码中呈现出的明码本中文字上、下、左、右的必然关系不再出现。而且,常用字往往都用不同的多组电码表示,也就是破出了一个“军”字,不等于破出所有的“军”字;还有的密码用五位电码,这样同一页的角码编号可以使用多个,也可以多编入复语(即常用词组、短句)和增加同字不同码。密码的难度显著提升。

幸运的是,红军刚好在国民党军使用密码的初级阶段时创建了破译工作,从对简单密码的破译中摸索总结了许多工作经验。如邹毕兆所述:“密码有它自身的发展过程。从保密程度、破译的难易来看,展密不过属于低级水平,幸好我们从蒋介石密码的低级水平,就掌握了破译的本领,也就便于在蒋介石密码的难度不断增大时,能够紧紧抓住。我们也就能够逐步提高我们的破译本领,直至蒋介石的灭亡,他的密码全部可以破译出来。”

面对不断出现的“天书”,曹祥仁他们没有放弃努力,而是竭尽才智,努力探索研究,分析电码出现的频率和连缀关系,分析报文特性和语言习惯,利用特定条件进行分析、假设,归纳总结破译规律,不断找出对方的破绽……“特别密本”“来去密本”这些看似不可逾越的难关,都被一一攻克。

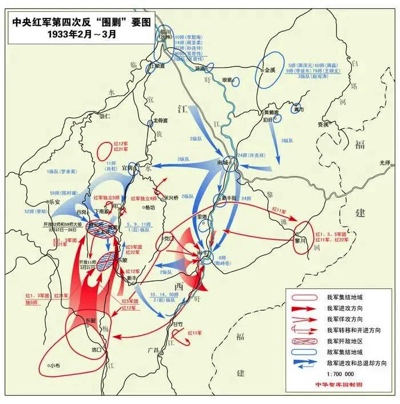

1932年底,蒋介石制定了对中央苏区的第四次“围剿”第二阶段作战计划。其计划还是采用分进合击战术,组织左、中、右三路大军进剿。以陈诚为中路军总指挥,指挥蒋介石的12个嫡系师,以抚州为中心,先行堵击红军北进,然后由抚州一线自北而南进取广昌;以蔡廷锴为左路军总指挥,指挥福建部队6个师又1个旅,自东而西向连城、长汀、瑞金推进;以余汉谋为右路军总指挥,指挥广东部队6个师又1个旅,由南而北进取兴国、雩都、会昌。但余汉谋、蔡廷锴都不是蒋介石的嫡系,他们为保存实力,消极执行蒋介石的命令,余汉谋以赣南粮荒为由驻留原地未动;蔡廷锴新到福建,本就对蒋介石不满,又受到福建和赣东北红军牵制,也基本未动。

1933年1月底,蒋介石亲自前往南昌指挥作战,他把陈诚的中路军分为3个纵队,以罗卓英、吴奇伟、赵观涛分任指挥官,继续采用分进合击战术,妄图合围红军主力、聚而歼之。

这时中央苏区的形势也发生了很大变化。在“左”倾路线的领导下,毛泽东于上年10月离开了红军的领导岗位,由上海迁来苏区的临时中央直接插手军事指挥。临时中央不顾敌军重兵围攻的客观实际,坚持要红军主动出击,先发制人,攻占敌军重兵驻防的南丰、南城,进而威逼和夺取中心城市抚州、南昌,以打破敌人的“围剿”,并争取江西一省的首先胜利。

战前,国民党军的电讯密码更换为特别密本“猛密”。这也是二局首次面对这一类型密码,经过曹祥仁、邹毕兆的努力,终于第一次攻破了这个新的密本。2月2日夜,二局破获蒋介石决定再调3个师到江西的情报;接着又侦获了陈诚下属3个纵队的战斗编组与集结地点和时间。虽然敌情很清楚,但临时中央仍坚持要求在前线指挥的周恩来、朱德攻占南丰、南城,于是从2月9日起,红一方面军从黎川及附近集结地区向南丰开进,于2月12日完成包围,并于当日傍晚开始强攻。

驻守南丰的是国民党军第8师陶峙岳部,面对红军的猛烈攻势,依托工事坚守待援。红军缺少攻城的重武器,只能强攻,至次日仅攻克一些外围据点,自己损失却很大,红3师师长彭鳌等阵亡。周恩来、朱德综合研判战场形势后,果断决定仅留少数部队佯攻,主力秘密向东韶、洛口地区撤退,并派红11军伪装主力部队前往黎川。

佯动发挥了作用。二局很快侦知国民党军误以为红军主力退向黎川,陈诚率所属3个纵队向黎川分进合击。第1纵队指挥官罗卓英率第11师由宜黄南下,令在乐安的第52、59师向东进至黄陂与11师会合,之后向广昌、宁都前进,实施迂回包围,切断红军归路。

敌52师、59师分别由师长李明、陈时骥指挥,分成两路从乐安出动,计划到黄陂会合后,再直趋广昌。两师行进的路线是:52师经太平圩、登仙桥、大龙坪、小龙坪、蛟湖到黄陂,59师经东坑岭、西源、霍源到黄陂。两师行进中隔着名为摩罗嶂的一座大山,难以互通消息。

情报如此准确,红军迅速作出反应。2月25日,即在敌52、59师出动之前,红一方面军总部就下达了准备作战的命令,指出敌52、59师将于26日由乐安出动,27日到达黄陂地区,要部队提前进入阵地设伏,准备在预定地区围歼敌人。在命令中还特别提出,部队在行进途中和到达目的地后,都必须掩蔽目标,严密封锁消息,以全歼入网之敌。

红军根据方面军总部命令,26日晚即进到蛟湖、大龙坪地区。在登仙桥以东至黄陂之间的摩罗嶂山区布防,做好了大规模伏击围歼敌人的准备工作。当日晚,敌52师到太平圩、固冈地区;59师到东坑岭以西地区。当日,红一方面军总部下达命令:“我方面军拟于二十七日以遭遇战在河口、东陂、黄陂以西源岭、神岗、登仙桥以东地带侧击并消灭乐安来敌。”

27日,敌52、59师分别从驻地沿山路继续向黄陂行进。进军途中,由于敌人误以为附近没有红军主力部队,所以戒备不十分严密。当日午间,敌52师李明部先头部队到达桥头,后尾部队还在登仙桥,中间如一字长蛇,红军以左翼队发起攻击,将敌人切成数段分割包围,战至第二天上午,基本全歼该师,俘虏师长李明(不久因伤重而死);敌第59师陈时骥部在26日午间也到达霍源,红军右翼队也发起进攻,至次日上午全线出击,战至傍晚,基本歼灭该师。师长陈时骥率少数残部向蛟湖方面逃窜,企图靠拢52师。

陈时骥不知第52师已被消灭,还派人去送求援信:“文献(李明字文献——引者注)兄:弟无能,于本日午后一时失利,现部队已溃散,弟仅率士兵数十人在距蛟湖七八里许之山庄中,请迅速援助为盼。弟陈时骥”。这封信被送信的士兵糊里糊涂地送到了红1军团教导团团长郑伦和政委张树才手里,张树才即率部去搜寻,3月1日,护送电台队的特务连将陈时骥活捉。因两师惨败,陈诚被记大过一次,降级任用;罗卓英革职留用。陈诚在回忆录中曾总结此战败因,除求功心切外,“次则情报不灵”。

就在红军围歼敌52、59师时,敌第11师萧乾部于28日从宜黄出发,赶来增援,3月1日到达河口地区;敌第14、90师也迫近。二局侦悉这一情况,红一方面军主力遂于3月1日主动撤离战场,秘密转移到东韶、洛口地区休整待机,准备继续歼敌。为创造战机,继续由红11军佯作主力,进至广昌西北地区,引诱国民党军加快推进。而红军主力则迫近草台岗、徐庄一带待机。

二局侦悉国民党军果然将红11军认作红军主力,陈诚一面命令前纵队加速向广昌推进,一面又从后纵队调出一个师加强前纵队,想以前纵队在广昌地区与红军主力决战。前后两个纵队之间的距离拉大到50公里。后纵队就只剩下第11师等少数部队,又变得比较孤立、突出了。3月20日,后纵队到达东陂、徐庄、草台岗地区。这个地区山高林密,道路崎岖,部队只能一线拉开,所以当走在前面的第11师到达草台岗、徐庄地区时,第9师还在东陂,两师相距百十里,相互间难以策应、联系。

3月19日夜,红一方面军总部接到二局的情报,了解到敌军动向,遂决心歼灭敌第11师。正在起草作战命令时,二局送来报告,说是:“今(十九)日下午二时敌第11师前卫部队与我侦察部队在草台岗遭遇,接触后敌后续部队已停止前进。据侦听,罗卓英令前卫第83旅连夜撤回五里牌。”鉴于敌第11师很可能撤退,于是又重新研究作战方案。将近天亮时,二局又送来敌情:“敌第11师并未北撤,后续部队和辎重行李于天黑前全部到达草台岗,正彻夜构筑工事。”

原来,敌第11师在进至草台岗后发现了红军主力部队,罗卓英遂决定撤退,但第11师自认为可以接战,拒不撤退。这就给红军提供了围歼的机会。3月21日,敌第11师被围歼于东陂草台岗,该师师长萧乾负伤逃遁。

敌第10师师长李默庵因奉命跟进,侥幸避免被歼,但当他率部到达登仙桥地区时,只见弹坑遍野、尸体横山,不免心有所感,遂写成四句诗,后两句是“登仙桥畔登仙去,多少红颜泪始干”。他自感诗意过于消极,未敢示之以人,仅用密码电报发给在上海的妻子顾林。未曾想,西安事变后,李默庵驻军西安城南,一日,周恩来来访,寒暄间,周恩来突然说:“我记得你有一句诗,写得不错嘛,‘登仙桥畔登仙去,多少红颜泪始干’。”李默庵闻言大惊失色,急忙反问周恩来从何而知此诗句。周恩来笑着解释说,这诗句是当时作战期间,红军从电报中截获转呈他的,因为诗句写得形象生动,又表达了厌战之情,他一下便记住了。

草台岗之战后,中央苏区第四次反“围剿”就胜利结束了。

此时的蒋介石,尚不知红军有二局这个神兵利器。1933年5月8日,大败之后的蒋介石在崇仁城内陈诚的中路军总部,对团长以上军官发表了名为《统军作战制胜之道》的讲话,其中讲道:“前年剿匪,因为谭道源的第28师失利,将无线电密码落到土匪手里,以致我们无论什么密码,他都能译出来,因为这个原因,我们的军队吃了不少的亏”,“后来我就亲自把密码统统重新改编,起初一两个月,土匪摸不出头脑,他就没有办法,他就不能打胜仗”。和吃了败仗的部下一样,蒋介石也是糊里糊涂的,他所说的“谭道源的第28师”并不存在,谭道源是第50师师长,第28师师长是公秉藩,不过这两支部队倒都是被红军消灭了,红军也确实从中缴获了电台和密码本。

蒋介石不了解也不相信红军具有密码破译能力,始终认为红军是依靠缴获的密码本来译出己方电报,在讲话中又说“以后经过好久,又因为少数部队不小心,把一些新的代名词让敌人知道,所以又有走漏军机的事情。以后我们的密码,虽常常变换,经过相当的时间以后,总因为有些部队不机警,不小心,将密码泄露”。因此,他提出要求“我们失败的时候,什么旁的东西都要设法保存,不可遗失,尤其是密码更应保护,绝对不可疏失”。

也是因为这次蒋介石到崇仁的视察,二局为红军捕捉到了一次活捉他的机会。邹毕兆回忆:“蒋介石在第四次‘围剿’遭到惨败后,亲到崇仁陈诚的中路军指挥部视察。在敌人电报中,确悉蒋介石定于日间取水路回南昌,聊以观山景水色,‘示形败而不馁’。”获此情报,周恩来、朱德部署红3军团紧急成立“捕蒋突击队”,任命杜仲美为队长、江华为政委,抽调120余名党员骨干,但未及行动,突击队就接到任务取消的命令。原来,二局又从电报中获悉蒋介石未按原定计划全程走水路返回南昌,而是临时改为先乘船后坐汽车,算是让他侥幸逃脱了被俘的命运。

当年“八一”,红军隆重举行了首次建军纪念日活动,军委第一次为红军中的英模颁发红星奖章,二局局长曾希圣获得二等奖章,破译科长曹祥仁、破译员邹毕兆获得三等红星奖章。而二局也为庆祝“八一”举行了一场别开生面的“百本纪念会”,因为,到此时他们已成功破译100本国民党军密码。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/llyd/ls/2023-09-05/83711.html-红色文化网