钟兆云:“文化怪杰”辜鸿铭其人其事

辜鸿铭:在做“真正的中国人”路上

钟兆云

辜鸿铭(1857-1928)是清末民初驰名中外的文化怪杰。新文化运动领导人李大钊尝言:“愚以为中国二千五百余年文化所钟出一辜鸿铭先生,已足以扬眉吐气于二十世纪之世界。”文化巨擘吴宓亦赞曰:“辜氏实中国文化之代表,而中国在世界惟一之宣传员。”而新文化运动另一位领袖陈独秀认为他是位“很可笑”“复古向后退”的怪物。毁誉参半中,东西洋却流传着“到北京可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭”之语,托尔斯泰、罗曼·罗兰和毛姆等莫不对他推崇备至。生前已成传奇、死后“可能化为神话人物”的辜鸿铭,究竟是怎样一个人?

中年时的辜鸿铭

有怎样的出身和家庭背景?

辜鸿铭祖籍闽南(有说同安、惠安,彼时均属泉州府),其先祖下南洋,在马来半岛槟榔屿落户,成为开垦这块蛮荒之地的华人前驱,1857年7月18日,辜鸿铭就生于斯。其曾祖父辜礼欢作为“当地最可敬之华人”,被初登马来半岛的英国殖民者委任为地方居民的行政首脑——首任甲必丹。在这位地方头人的儿子中,辜安平自幼被送回国内读书,履职台湾后定居,辜振甫一脉即出于其;辜国材和辜龙池则继续与英国殖民者保持合作关系。辜龙池之子辜紫云不喜从政,帮助英商布朗经营槟榔屿的牛汝莪橡胶园,并娶了一位葡萄牙妻子,其次子即辜鸿铭,名汤生(Tomson)。

聪明伶俐的小汤生被布朗收为义子,10岁时随义父前往苏格兰,14岁被送到德国学科学,不久考入莱比锡大学,获土木工程文凭。回苏格兰后,又进英国古老的名牌大学——爱丁堡大学就读。Hong-Bengkaw(汤生在学校的英文名字,为闽南方言译音)经过一番西方学术武装,对卡莱尔、伏尔泰、爱默生等人抨击资本主义的精辟格言烂熟于心。他们连同歌德、狄德罗等人对中国儒家文明热衷赞赏,成了汤生了解和认同母国文明的精神食粮,寻回了作为一个中国人神圣的民族尊严。

20岁那年,他通过拉丁语和希腊语两门古语,以及数学、形而上学、道德哲学、自然哲学和修辞学等众多科目的学习和考试,摘取了爱丁堡大学文学硕士的桂冠。尔后到牛津大学进修一段时间,旋赴意大利、奥地利、德国、巴黎游学,凭着天赋和勤奋掌握了十多门外语,获得了包括文、理、工、哲等多科的文凭、学位,成为一位学识渊博、满腹经纶、能言善辩、笔走飞鸿、大器早成的青年学者。父母去世后,汤生决心遵从父亲“回到东方来,做个中国人”的遗命。布朗支持他东返,并告带他到欧洲求学的目的,是为了安上一副具有透视能力的西洋镜,会通中西,日后担起强化中国、教化欧美的重任。

1881年岁末,在新加坡辅政司任职的汤生偶识清廷派赴南洋诸地宣慰侨胞的马建忠(《马氏文通》作者),人生观及生活方式发生180度大转变,倾心仰慕祖国文化,决心回国为灾难深重的祖国效力。他向英国殖民当局辞职不久,即来到华洋杂处的香港,埋头苦读汉学著作和中国经典,写就平生第一篇有关中国的论文《中国学》,严厉批评了西方汉学家们的治学态度和学术不足。在上海旁听塾师讲授“四书”时,他借用《大学》中的“汤之《盘铭》曰:‘苟日新,日日新,又日新’”,给自己取字“鸿铭”。鸿者,大之意。商汤王在洗澡盆上刻写的警语,汤生将之放大,刻在心中,成为座右铭。

1885年前后,辜鸿铭在返回香港的轮船上:用英文舌战几位肆意诋毁中国的洋人,为同船的广州候补知府杨玉书所奇,乃向两广总督张之洞引荐。由是,辜鸿铭进入晚清重臣张之洞幕中,被委为洋文案,邦交诸务。

1924年5月2日,辜鸿铭(前排右一)和来华访问的印度诗人泰戈尔(前排右二)在清华园

如何聪明、善辩、幽默?

著名中国通、曾任袁世凯总统顾问的《泰晤士报》驻华记者乔治·莫理循虽与辜鸿铭为敌,却也由衷地说他是“语言天才”。孙中山和林语堂皆推辜鸿铭的英文造诣为“中国第一”。其德文水平也达出神入化之境,德国作家帕凯说:“辜鸿铭是我可以用地道的德语与之交谈的第一个中国人。”民国初年在德国人举办的庆祝俾斯麦诞辰一百周年的聚会上,辜鸿铭即兴用德语作了一个充满激情的精彩演说,博得全场掌声。至于法文、希腊等语,辜鸿铭使用起来也像公孙大娘舞剑一般顺手。就连几欲失传的拉丁语也不在话下。

辜鸿铭还是个记忆天才。他在少年时代所读诗歌,终身不忘。师从辜鸿铭学英语的现代著名女作家凌叔华,曾亲耳听过年过花甲的他背诵弥尔顿那6100多行的无韵长诗《失乐园》,居然一字不差。他尝教记忆之法,谓初步为感动(impression),次步为保留(retention),终为回忆(recollection)。还说,你们外国人用脑记忆(remember by brain),我们中国人用心记忆(remember by heart)。

天才出自勤奋,辜鸿铭的聪明是幼时勤奋好学结出的硕果。除了每日背诵古今中外经典,他还喜欢抄书。在苏格兰爱丁堡大学读书期间,他每于星期日,必入藏书楼阅书,数年间抄数十种。连西方一些饱学之士,都畏与之谈,因其所读之书,不仅有为彼等未曾寓目者,还有世间无法购得之孤本。

“予岂好辩哉,予不得已也!”这是辜鸿铭喜欢引用的孟子语录。在现实生活中,他还是直追东方朔的能言善辩之士、一个为中外称道的讽刺天才。对那些自以为是、不尊重他民族习惯的西洋佬,他的舌辩天赋发挥得最是淋漓尽致。还在英国留学时,每逢中国重大传统节日,他便在房间里朝东方摆个祭台,敬上酒馔,有板有眼地遥祭祖先。房东老太揶揄地问:“你的祖先什么时候会来享受你这些大鱼大肉哇?”他响亮地回敬道:“应该就在贵先人闻到你们孝敬的鲜花花香之前!”令对方瞠目结舌。

19世纪末曾任日本首相的伊藤博文访华,曾会晤辜鸿铭,讥诮孔孟学说落伍。辜鸿铭回击:孔子的思想,就好比数学家的加减乘除,几千年前是三三得九,几千年后依然是三三得九。你说,难道还会是三三得八不成?不过阁下说的也不是完全没有道理,这19世纪的数学是改良了,刚才我们说三三得九也有不正确之处。比如说,我们中国人向洋人借款,三三得九却七折八扣变成了三三得七,有时连七还得不到,成了个大大的负数。到了还钱时三三得九却连本带利还了三三得十一!一席话说得伊藤博文大窘无语,后来逢人就说辜鸿铭有金脸罩、铁嘴皮功夫。

一次外国友人邀请辜鸿铭宴饮,推其坐首席。席间有人问孔子之教究竟好在哪里?辜鸿铭答:刚才诸君互相推让,不肯居上坐,这就是行孔子之教。假如行今日西洋流行的“物竞天择”之教,以“优胜劣败”为主旨,则今天这一席酒菜势必要等到大家你死我活竞争一番决出胜败,然后定座,再动筷子。众皆称妙。

辜鸿铭一张利嘴,还为辫子保过驾,为缠足作过辩护。外国人问他为什么中国人留辫子?他如是答为什么外国人留胡子?当外国佬谴责中国妇女缠足野蛮时,他必大加反击:你们西洋女子为何要束腰呢?辜鸿铭知名度最高的世界级辩护,乃是为纳妾制所作的“壶一杯众”。当一位洋夫人藉此反问为何不能“妻一而夫众”时,他振振有词地答:夫人可曾见过一只茶杯配四把茶壶?令人啼笑皆非。又有一次他受此询问后,以温和的语气道:夫人平日以汽车代步,汽车有四只轮胎,敢问府上备有几付打气筒?辜鸿铭机智善辩,虽然有时也狡辩,强词夺理,用理不得其正,但其自圆其说,并以巧言制服论敌的那份能耐,却中外莫如。

辜鸿铭不仅是中国留学生的老前辈,也是幽默的老前辈。被称为幽默大师的一代文豪林语堂对其推崇备至,尝言:“他是具备一流才智的人,而且最重要的是他有见识和深度,不是这时代中的人能有的。”

也许正因为辜鸿铭聪明、幽默、有趣且有见识和深度,因此颇受学生们的喜欢。据北京大学毕业的震瀛等人回忆,辜鸿铭在北大执教时,“很得学生爱戴,胡适之先生也比不上”。

是怎样一个“极热烈之爱国主义者”?

文化巨匠吴宓曾以“极热烈之爱国主义者”加誉辜鸿铭,并说,“行之终身,无缩无倦”。

当年出西洋读书时,父亲说了许多话,辜鸿铭记得最牢的是“中国人”三个字。到欧洲后,作为大富翁家的养子,他的生活完全是贵族化的,可毕竟是个黑头发、黄皮肤的中国人,是为当时欧洲人所瞧不起的黄种人中的一员,这种社会背景,培植了他极强的自尊心和爱国情结。

刚走上张之洞总督府洋文案任上,他对西人公文中称中国货为native goods(土货)大为气愤,认为native含有生番野蛮不化之意,立即将之改成chinese,明明白白地相告这是“中国货”。1889年,张之洞调任湖广总督,辜鸿铭随其移节武昌,面对长江流域教案叠起,愤而以“一个中国人”为笔名,在《字林西报》上发表英文专论《为祖国和人民争辩——现代传教士与最近教案关系论》,堂堂正正地捍卫民族尊严。伦敦《泰晤士报》怀疑此文出于中国人之手,因为“行文的语气中,绝不会有那种高贵的镇定”。自鸦片战争以来,整个英语世界几乎一直是欧美列强自己充当舆论主角并自说自话,而辜鸿铭的出现使中国终于有了为祖国权利向世界发言、寻求正义的声音,这是屈辱的中国近代史难得一闻的壮魄和虎吼声。

辜鸿铭归国以来,心头始终升腾着浓烈的民族感情和神圣的国格意识。一位美国船长在福州无端开枪致几名中国人丧命,仅支付了20美元赔偿,美国驻福州领事竟责怪他多付了。辜鸿铭得知后,著文说:“真正的夷人,指的就是像美国驻福州领事那样的人……是那些以种族自傲、以富自高的英国人和美国人,是那些惟暴力是视、恃强凌弱的法国、德国和俄国人,那些不懂得什么是真正的文明却以文明自居的欧洲人!”如此义正辞严、指名道姓的谴责,在此之前的外交文书或对外檄文中是无法见到的,即使今天读来,也令人血脉偾张,肃然起敬。

八国联军侵华后,辜鸿铭用英文写就《王篇》等文章,向世界舆论寻求正义。当辛丑议和,列强叫嚣要拆毁大沽口炮台时,他大声疾呼:“我斗胆预言,假若这一炮台不引起世界应有的关注,很快甚至连外国人在中国谋生都不可能——除非抢!”此类檄文,堪称民族宣言。《清史稿》如此称道:“庚子拳乱,联军北犯。汤生以英文草《尊王篇》,申大义,列强知中华以礼教立国,终不可侮,和议乃就。”

除了抨击侵华行为,谴责列强对中国内政的干涉,对那些傲慢无礼、藐视中华已极的轻佻言论,辜鸿铭也少不了要为中国辩护,捍卫民族尊严。19世纪末,欧洲忽然刮起了一股针对中国的“黄祸论”旋风。为了消弥这股空穴来风,辜鸿铭用英文发表《文明与混乱》一文,严正驳斥了强加在中华民族身上甚嚣尘上的无稽之论,并强烈抨击了西方的霸道政治。美国有“小斗牛士”之称的著名政论家波博·埃文斯特地致函辜鸿铭,说:“最终,我在许多深具兴趣的问题上站在了中国人一边。”

英国作家濮兰德与白克好司笔下对中国和中国人极尽讥嘲揶揄之能事,辜鸿铭也少不了作文驳斥。凡此种种,为世界重新认识中国产生了积极效果。日本学者、《时事新闻》驻北京通讯员鹫泽与四二曾说:“辜先生的文章使得世界各国人民站在了中国政府和文明的一边。辜先生太有名了,以致任何过分的赞誉都显得多余。”

在崇洋惧洋成风的年代,辜鸿铭始终高举爱国主义大旗。爱国,首先要爱其文明,辜鸿铭一心要把中华文明推向全世界,并声称要用中华文明改造世界。这种民族骨气和不凡气度,在旧中国不说绝无仅有,也当属凤毛麟角。爱国主义是辜鸿铭思想学说的渊源,爱国成了他的立世之基,他曾深情地说:“我热爱我的国家……在他们(按:指嘲笑他的大学生)还没有出生前,我就口诛笔伐,反对‘不平等务约’和治外法权的卑劣做法”“我在英国读书时就已知道何为祖国……”他希望中国繁荣富强,“那时,我将在儒家的天国深感欣慰”。著名译家、革命志士苏曼殊由此感慨地说:“国家养士,舍辜鸿铭先生而外,都是‘土阿福’”

辜鸿铭的爱国言行,连洋人都为之感动。法国学者弗兰西斯·波里就说:“他是热情的爱国者,曾首先高呼‘中国人是中国的主人’‘中国人是自家的主人,就像欧洲人是自家的主人一样’。”不熄的民族自尊之烈火也在一定程度上造成了辜鸿铭的偏狭,使得其爱国言行,难逃狭隘愚忠之讥。

晚年在日本讲学时的辜鸿铭

如何守旧、落后?

辜鸿铭回国初期对洋务运动颇支持。他订阅上百种世界各国报刊,遇外国新发明及有关时事,必向张之洞详解,而张之洞每次“辄危坐安乐椅中倾听不倦”。著名文史学家王森然认为:“所有湖北新政策画,一切事宜,胥由(辜)先生建议,梁(鼎芬)从旁赞助,文襄立予施行,故当时湖北气象灿然一新,为各省冠,先生之力也。”“先生以一学者,对于民族思想之发展计划,真知灼见如此,究不失为一时之俊杰矣。”辜鸿铭与张之洞青萍结缘,以其出色的智慧和外交才华,协助张之洞创办名闻全球的汉阳铁厂和兵工厂等洋务,为湖北新政立下汗马功劳。

甲午战后,中华民族危机加剧,有识之士纷纷呼吁引进西学,变法图存。面对这勃然而兴的维新思潮,辜鸿铭却生怕因之毁弃中国文化,于是专门拟就《上湖广总督张书》,大讲儒教尊王之旨、义利之辩、忠恕之道,备陈西学西政之失,认为“好论时事,开报馆,倡立议院”是西洋乱政之所由来,而且“民气一动,不可复静,驯至辨言乱政,将不可收拾”。后来,他还变本加厉地认为:“以欧美的学说,变更中国的政制,这是乱中国有余,救中国不足。”

辜鸿铭的保守立场自此日趋顽固。他当然也在为多灾多难的中国设制蓝图,只不过他的办法,既不是以其人之道还治其人之身的报复,也不是以暴易暴相回敬,更不是通过部分地或全盘地将中国西化,而是使中国更加中国化,用中国文明的道德力量去对付西方枪炮,即孔子所倡导的“君子笃恭而天下平”。

辜鸿铭的一些守旧行为和怪论,如爱小脚、狎妓冶游、纳妾,作为彼时士大夫和病体社会的流行病,无须特别诋诟。但改朝换代到民国后,他仍堂而皇之地宣言:“许多人笑我痴心忠于清室,但我之忠于清室,非仅忠于吾家世受皇恩之王室——乃忠于中国之政教,即系忠于中国之文明。还把辫子当“护照”,并为此类国渣陋俗辩护,丁巳年不分良莠地加入到张勋复辟之列,让人大跌眼镜,自然招来炮轰。

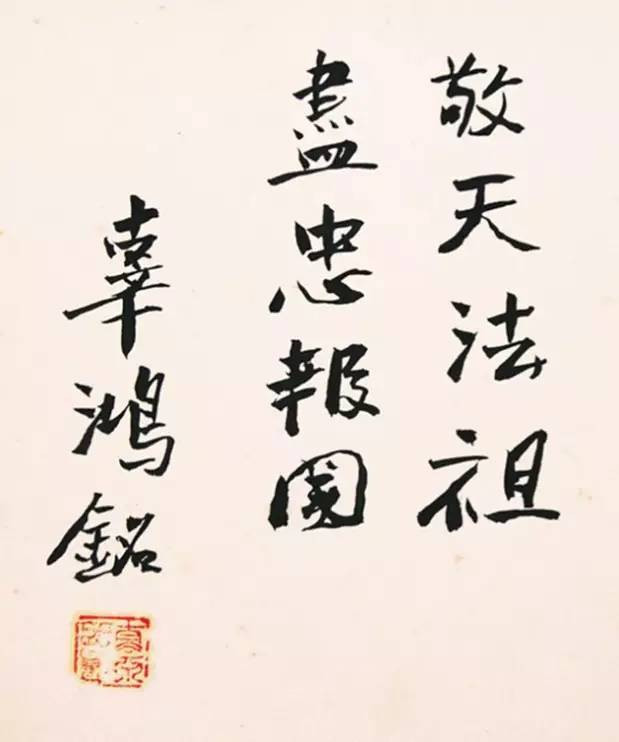

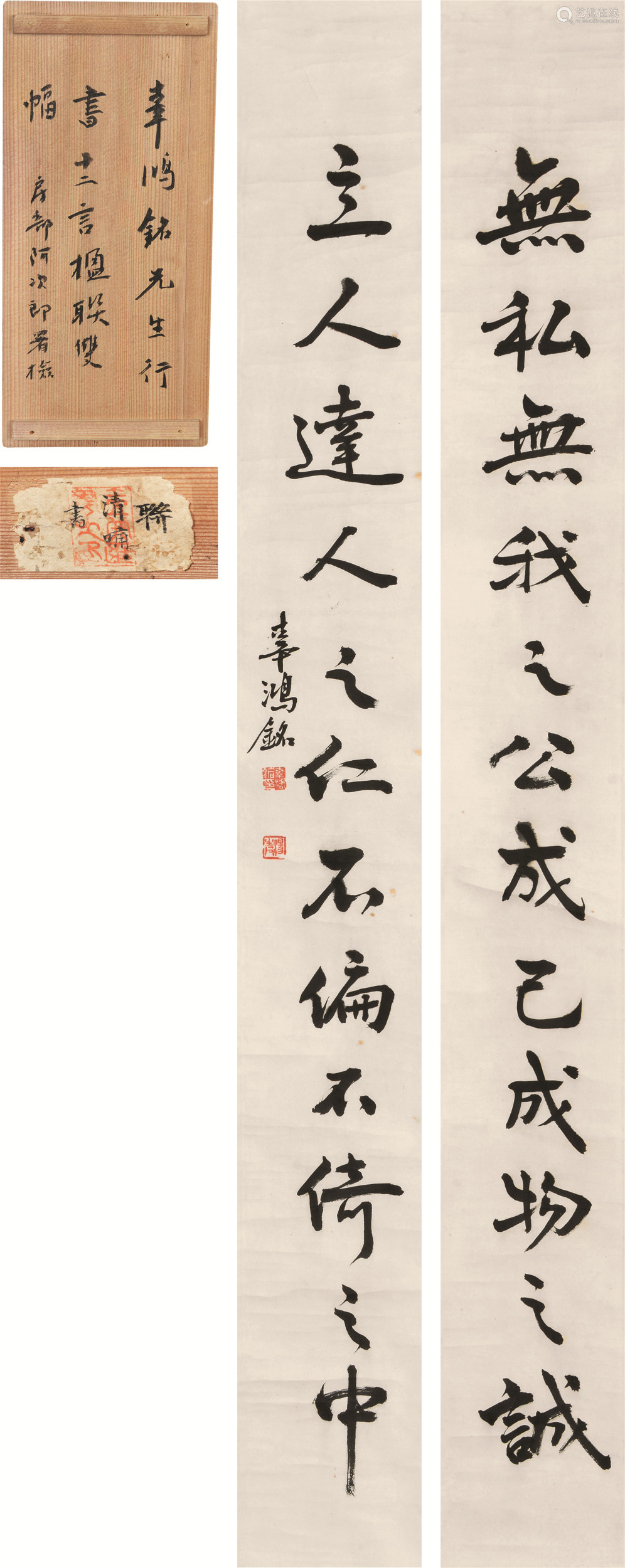

辜鸿铭书法对联

西学造诣和国学功底究竟如何?

早岁游学欧洲列邦的经历,使辜鸿铭戴上了“精于别国万言,邃于西学西政”的桂冠(罗振玉语)。

当年轻的胡适博士从太平洋回到中国,就任北京大学教授时,辜鸿铭却说:“古代哲学以希腊为主,近代哲学以德国为主,胡适不懂德文,又不会拉丁文,教哲学岂不是骗小孩子?”其眼界之高可以想见。林语堂崇拜中甚至认为自己“不配去接近”辜鸿铭。曾作过清华大学校长的罗家伦说,在国外看见一本英文杂志里刊有辜鸿铭的一篇文章,体裁是欧洲中世纪基督教常用的问答传习体,称“用字和造句的深刻和巧妙,真是可以令人拍案叫绝”。英国著名学者鄂方智主教认为辜鸿铭用英文所写文章,“以英国人看,可以和维多利亚时代任何大文豪的作品相比并”。

这些评语虽有溢美成份,但辜鸿铭的西学造诣在旧中国却确实难有其二。最值一提的是,辜鸿铭以典雅的英文,翻译述评中国文化的精华。辜鸿铭穷毕生之力翻译中国经典,不仅因为他返国后完全归服于传统儒家,还因为在此之前中国经典没有好的译本,那些所谓西方汉学家的译作大多不忍卒读,结果使欧洲一些学者认为孔子可能只是一个好吹牛、平凡、陈腐的老学究。辜鸿铭决心把中国文化这块西洋人不肯啃、也啃不动的骨头拾起来,教化西洋人。在翻译中,他积极为那些不谙中国文化的西方读者着想,帮助他们理解中国儒家经义,乃别出心裁地引用歌德、卡莱尔、爱默生、阿诺德和莎士比亚等西方著名作家和思想家的话,来注释其中的有关经文,并借此表达他对儒家经义的理解。比如在其英文译作《论语》的主标题下,他特地注明:这是“一本引用歌德和其他西方作家的话来解说的新的特别翻译”。如此“特别翻译”,既需汉学功底,更需深厚的西学造诣,方能到“信达雅”的地步。欧洲读者受了辜鸿铭的影响,对中国哲学和文化刮目相看,此后辜鸿铭每翻译一部中国典籍,列国争相传译。

对辜鸿铭翻译儒家《四书》中的三部,林语堂认为这是极为了不起的功绩,甚至为他没有翻译更多的儒家经典而感到遗憾。林语堂后半生以英文写作为主,积极向西方传播和介绍中国文化的事业,不能不说是受了辜鸿铭的影响和启发。

辜鸿铭的国学是留欧回来改弦更张后自修补习的,时年已而立。辜鸿铭在总督大儒张之洞的引导下,一头扎进儒家经典,钻研六经子史,爽然道:“道固在是,无待旁求。”他发愤用功,自号“汉滨读易者”,沉酣寝馈于中国典籍,积有岁年,学以大成,十数年后他公然向当年瞧不起他的一代鸿儒沈曾植挑战。

与严复、林纾不同,辜鸿铭不愿向国人译介西方文学。惟一的例外,是20世纪初年在商务印书馆出版过一本英译汉小册子《痴汉骑马歌》。近代著名翻译家伍光建对此译著极为佩服,说:“辜氏用五古体译此诗,把诗人的风趣和诗中主角布贩子的天真烂漫,特别是他那股痴呆味儿都译出来了,读来十分亲切。”吴宓认为辜氏此译“为吾国人介绍西洋诗歌之始”。苏曼殊一向自视甚高,对严复、林纾颇不以为然,却对辜鸿铭的译才另眼相看。

虽然辜鸿铭出版的汉文著作仅有《张文襄幕府纪闻》《读易草堂文集》等几种,但国学大师罗振玉却还是给他戴上了“醇儒”之桂冠,并言:“君之文为天下之至文,沉疴之药石,非寻常学者可等类齐观者也。”1910年,辜鸿铭获得了清廷给予的一项荣誉,即以其“游学专门列入一等”,赏给文科进士。

无论怎么说,辜鸿铭的国学确实逊于西学。关于辜鸿铭的国学,日本汉学家清水安三博士另有看法:“在比较衡量西方文化及其思想的领域中,他是不可缺少的人物。他并非纯粹的国学家,但他只要具备理解、批判中国文化并与西方文化进行比较的能力,就足够了,因为除此之外的研究,对他来说都是多余的。”

徜徉于西学和国学的海洋里,辜鸿铭的平生主张及学说大旨,具见于《春秋大义》及英译《中庸》。在辜鸿铭的文化思想中,最基本之点,即可数为他文化思想逻辑核心的,是对“civilization”(文明)的理解。这也是他坚执儒家文明的思想底蕴。

在辜鸿铭的学说里,世界上只有“中国文明是一种真正的道德文明”,文化观念上的偏狭由此可见。他认为,中国人性格和中国文明的特点是深沉、博大、纯朴、灵敏,美国人博大、纯朴,但不深沉;英国人深沉、纯朴,但不博大;德国人深沉、博大,但不纯朴,又都不够灵敏,因此都难以理解真正的中国人和中国文明。相对来说,只有法国人还差强人意。

作为学者,辜鸿铭有着深切的人文关怀。他所行虽不羁,但交友真诚,每以进德修业相勉。还在北大时,他深叹学生徒以语言文学为装饰,绝非真心向学为可惜。在《留学生与文学革命——读写能力与教育》一文中,他对那些初回国的欧美留学生欲将中国古老文化在一夜之间摧毁破坏深表忧虑。

辜鸿铭这种关怀和担忧,由人文推及政教,他认为:“将来科学愈进步,世界战争也愈激烈,要消弥这种灾祸,非推行中国礼教不可。”诸如此类思想见解,固有新颖可取处,但有时也怪论百出。由于过分钟情于中国文化,过于排弃西方文明,使得辜鸿铭的思想学说从整体上显得肤浅而空疏,有时还像其发辫一样,为生活的装饰品。

在国外尤其是西方世界有怎样的影响?

辜鸿铭毕生逆西学东渐之潮,不懈地向世界传播中国文化,是中国人中独立完整地英译儒经的开拓者,极具世界效应。民国外交家、曾任国务总理的法学博士王宠惠曾说:辜鸿铭“为国增光,驰誉国际,旷古未有……于中西文化交流之贡献,厥功甚伟!”曾任段祺瑞执政府内阁总理的许世英亦说:“鸿铭先生,名德硕彦,久为世重。”现代学人震瀛说辜鸿铭“是中国惟一的文人最得外国人崇拜的”……大小不一、重量不同的桂冠,一个时期以来,戴在辜鸿铭身上,何其多也!

但如同凌叔华指出的那样,辜鸿铭在中国的声望,远不如在西方来得隆重。法国文豪罗曼·罗兰说“辜鸿铭在欧洲是很著名的”,丹麦评论大家勃兰兑斯称他为“现代中国最重要的作家”。就著作在欧美的流传范围和产生过的轰动效应而言,辜鸿铭当之无愧称得上是近代中国第一人,之后也仅有林语堂有此殊遇。马伯援有段回忆:在美国时,他曾到图书馆去看辜鸿铭的著作,颇惊其多,图书馆员说,辜书在英美图书馆里,“不仅是多,而且宝贵”。

据沈来秋回忆,1910年他在青岛大学就读时,奥国籍教授赫善心博士推崇辜鸿铭为“中国现代哲学家”。1920年沈来秋到德国接触过不少社会人士,“出乎我意料的是,辜鸿铭的名字流传于人口”。“这一时期,德国人士认为,可以代表东方文化的有两个人,除了辜鸿铭之外,便是印度的泰戈尔。泰戈尔只是一个诗人,而辜鸿铭除了是哲学家、文学家之外,还是一个政论家。”嗣銮也说起留德六七年刺激最深的两件事:哥廷根大学哲学教授奈尔逊对辜鸿铭极为折服,得知其贫,竟为他筹款;另有一位教授郑重其事地宣布,学生中若不懂辜鸿铭,不准参加有关讨论。

沈来秋、嗣銮所说并非空穴来风。奈尔逊教授就曾著文说:“我读辜鸿铭的书,至今已十几次了,多读一次,即更有所得一次。并世同辈中,吾所佩服者当以辜鸿铭为第一。”

因为推崇辜鸿铭,欧美国家的报刊一而再再而三地刊登其文,尽管不少是讽刺詈骂这些列强国家的。如说英格兰人傲慢,苏格兰、德国人自私,美国人粗俗,俄国人残暴,辜鸿铭一张利嘴,几乎骂遍所有西方人。1920年的美国《纽约时报》星期杂志,刊有辜鸿铭的论文《The Uncivi United States》(《没有文化的美国》),中间插入辜鸿铭身着前清顶戴朝服后拖一根大辫子的漫画像。生平痛骂西人而反以此见重于西人,辜鸿铭算是一个独特的样板。

有一件事,颇见辜鸿铭受外人重视程度。中国人彼时讲演从来没有卖票的,可辜鸿铭在六国饭店用英文讲演《中国人的精神》时,却公开卖票,而且卖得比梅兰芳的戏票还贵。

辜鸿铭之所以深得外国人的尊敬甚而崇拜,不仅在于他所著有关欧战文字,使饱受战祸的欧洲人产生精神解脱作用,还因为他能够把中国固有的文明,宣传到外国去,而不像别人只说外国的东西好。美国当代著名汉学家、哈佛大学博士艾恺认为:“在战时与战后欧洲悲观与幻灭的氛围中,与泰戈尔、冈仓等成为东方著名的圣哲者的,是辜鸿铭,不是梁漱溟或梁启超。在那时代,辜氏极受欢迎,他的书是欧洲大学哲学课程所必读,译成了多种欧洲语言。西方多位哲学家引用其书为重要权威;西方客人竞相走访,敬聆教诲。”

因为受了辜鸿铭的影响,欧洲一些学者对中国哲学和文化刮目相看,俄国大文豪托尔斯泰就曾写信向他请教。英国文豪毛姆认为辜鸿铭是一个“声高望重的哲学家”“中国孔子学说的最大权威”,为此不远万里前去拜见他。日本著名作家芥川龙之介到中国游时,从友人嘴中得知“到北京可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭”的说法。于是乎,辜鸿铭在北京东城椿树胡同那座寒素的四合院,常有国际名流学者亲造拜访。辜宅燃黑油灯,烟气扑鼻,洋人中有谓此灯不亮者,辜鸿铭则诙谐地说:“吾东方人,讲明心见性,吾人如心明,则灯自亮。东方人不似西人之专务外表者!”

辜鸿铭政治思想与时不和,然其文章学说却为世所宗,如此集于一人之身,颇值玩味。由于他毕生不遗余力地从事中华文化输出工作,成为中国人中独立英译儒经的开拓者,成果斐然,极具世界效应。哪怕诺贝尔文学奖在亚洲的首个桂冠戴在了印度诗人泰戈尔头上,但辜鸿铭在西方的声望一点也不逊其,泰氏来华还特别求见辜鸿铭。

有怎样的政治操守和思想政见?

辜鸿铭操守廉洁,在上海黄浦浚治局局长任上查知局中洋员贪污巨金,峻拒贿赂,不惧国内外压力,予以惩办,超然骨气于斯可见。

辛亥冬,张謇、唐绍仪皆聚上海,欲罗致辜鸿铭入袁党,还引孟子“君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君为寇仇”以劝。辜鸿铭坚拒袁党,道:“鄙人命不犹人,诚当见弃。然则汝两人者,一为土芥尚书,一为犬马状元乎!”言罢掷杯而去。而就是这个遭辜鸿铭骂得体无完肤的民国首任国务总理唐绍仪,仍极力推崇辜鸿铭为国学,还为其死后未得国葬而憾,认为系“吾辈之责也”。对辜鸿铭的政治操守及其抱负,罗振玉尝言:“君虽位卑分疏,其自任天下之重如此。”民国初年,美英俄等六国银行团以高薪聘请辜鸿铭为翻译,当他得知他们借钱给袁世凯以作其镇压南方革命经费时,愤而辞聘。

辜鸿铭服官讲学30多年,师爷气和书生意气,使他特别喜欢月旦人物。从太后皇帝、尚书督抚,到维新领袖,在他嘴中几乎鲜有漏网之鱼。在骂多赞少的评价中,其政治眼光亦寓于其中。

辜鸿铭当时臧否之人,不但大都健在,而且灸手可热,他却能一一指而骂之,不稍假贷,实乃一介任气忤物、不惜开罪于人的狂狷之士。其言,寓劝世于骂世之外,含妩媚于辛辣之中,殊非当时一般士大夫可比。其行,较之奴颜膝以事权贵者,更是有天壤之别。

辜鸿铭非政治家,却有不可忽略的政治主张,形之于文的,有1898年所作《上湖广总督张书》,有1908年的《上德宗皇帝条陈时事书》等。在后者中,辜鸿铭“位卑未敢忘忧国”,说改革外交必先改革内政,而改革内政必先削除李鸿章以来的北洋势力。对于办理外务,他认为先应统筹全局,且力言“修邦交”重于“讲武备”,言人所未言,罗振玉读后认为“贾长沙(贾谊)复生不能过是”。

晚年,辜鸿铭应邀两次赴日本讲学,鼓吹儒学救世,其中不乏政治言论,虽时见疏陋偏颇,但诸如把Democracy(民主)拆字成Demo-cracy(意为魔鬼加疯狂),既反映了他对西方民主的厌恶,也道明了西方民主的虚假一面。

《觉醒年代》剧照

今人该如何评价?

在中国近现代史之交,辜鸿铭演足了自己有声有色的悲喜剧。

以他的聪明智慧,却没有与时俱进,这是为人所叹惋的。罗振玉甚至认为辜鸿铭“不见用于当世,乃国与民之不幸,而不在君也”。辜鸿铭的意义当然不是为彼时现今提供了一个诙谐可观的形象,而在于他是那个崇洋媚外、“外国月亮圆”的年头中坚定不移的民族主义者,在于他让世界了解到了中国文化的精义(虽有残缺之嫌),了解到中国人民的不可欺。

对这个旷世怪杰,百年来评价不一,誉之者上天,贬之者入地,众说纷纭,莫衷一是。吴宓在辜鸿铭死后向世人提交了一个“折衷”之见:“吾人之于辜氏,毁之固属无当,而尊之亦不宜太过。辜氏譬如有用之兴奋剂,足以刺激,使一种麻痹之人觉醒;而非滋补培养之良药,使病者元气恢复、健康增进也。”

时过境迁,近年对辜鸿铭的评价渐趋客观公正,对其在中国文化遗产宣传方面所具有的不世之功予以充分肯定。如黄兴涛教授认为:“他是五四时期以前惟一有分量的向西方积极弘扬中国文化的中国学者,是中学西渐史上一个独特的代表,只有他,硬是在传教士的垄断中挤得了一席之地。”鲁枢元以作家和学者的眼光来看:“在历史的苹果园里,辜鸿铭是一只过早坠地的‘落果’,他的可贵之处是超前地看到了社会发展中的困境和危机,他的可悲之处也正在于此。”近年热播的《觉醒时代》等影视剧里,辜鸿铭的形象算是为大众所接受。

总之,辜鸿铭在做回一个“真正的中国人”的路上,也把自己写成了一本内容驳杂、耐人寻味的奇书,让后人常读常新,愈发有味。

(本文原载《炎黄春秋》2024年第4期,授权红色文化网转载)

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/llyd/ls/2024-04-08/87392.html-红色文化网