翻身农奴把歌唱:两位西藏女儿翻天覆地的人生故事

当88岁的女高音歌唱家才旦卓玛

坐在轮椅上

时隔十八年再次登上春晚舞台

唱响那首熟悉的《翻身农奴把歌唱》时

亿万观众在泪光中

仿佛看见了一部浓缩的西藏史诗

“太阳啊霞光万丈,雄鹰啊展翅飞翔

高原春光无限好,叫我怎能不歌唱”

老人依然清亮的歌声,穿透六十六载光阴

将1959年3月28日

那道照进雪域高原的曙光

永远定格在中华民族的记忆里——

那是西藏民主改革的起点

百万农奴挣脱枷锁,第一次真正挺直脊梁

成为自己命运的主人

今天,在西藏百万农奴解放日之际

让我们循着这歌声

走进两位雪域女儿的生命华章:

才旦卓玛,从农奴之女到人民艺术家

次仁拉姆,从牧羊农奴到全国劳模

她们的人生,如高原上傲寒绽放的格桑花

于苦难深处生长出希望

在新时代的阳光下

绽放出最动人的光彩

▲才旦卓玛(左)拜访次仁拉姆(右二),两人重温青年时期到北京参加人民代表大会时的情景。车刚 2012年 摄于次仁拉姆家中

(一)

为翻身农奴歌唱一辈子!

从豆蔻年华到耄耋之年,才旦卓玛用她那清澈嘹亮的歌声,谱写了一曲跨越时代的生命赞歌。她以毕生的艺术实践,兑现了当年对周总理许下的诺言:一定要为西藏、为翻身农奴歌唱一辈子。

1937年,才旦卓玛出生在西藏日喀则的一个农奴家庭。在黑暗的旧西藏,农奴的命运从出生那一刻就被注定——父亲虽是心灵手巧的银匠,却只能为农奴主打造精美首饰;她与兄弟姐妹们虽常年为农奴主放牧干活,却连最基本的温饱都难以保障。在那时,农奴们“能带走的只有自己的影子,能留下的只有自己的脚印”。

然而,苦难中依然绽放着希望之花。作为家里最小的孩子,才旦卓玛从小就被父母悉心照顾,童年虽贫寒却充满歌声。阿爸浑厚的藏戏唱腔,阿妈悠扬的民歌曲调,如同高原的阳光,照亮了她幼小的心灵。

六七岁时,她已能对着雪山草原放声歌唱;十一二岁时,已经能和一同放牧的小伙伴们对歌。这些珍贵的音乐启蒙,为才旦卓玛日后成为人民艺术家埋下了最初的种子。

▲1956年,庆祝西藏自治区筹备委员会成立,为欢迎中央代表团,才旦卓玛在一支竹笛的伴奏下演唱《献给毛主席》。(图片来源:中国文艺网)

1951年,西藏和平解放的春风吹暖了高原。驻日喀则部队文工团的演出,让年轻的才旦卓玛第一次看到了人生的另一种可能。

1956年,才旦卓玛开始参加西藏青妇联组织的文艺活动,艺术的种子开始萌芽。次年,她作为“西藏青年参观团”的一员,历时一年走遍大江南北,亲眼见证了劳动人民当家作主的新气象——工人凭劳动获得报酬,农民靠双手收获成果,这与西藏农奴制的残酷现实形成鲜明对比。

当才旦卓玛回到家乡时,父母惊喜地发现女儿焕然一新:粗旧的氆氇衣换成了鲜艳的毛料新藏袍,黝黑的面庞也变得健康红润。这次学习之旅,不仅改变了她的外在形象,更在她心中播下了艺术报国的种子。

▲20世纪70年代末,才旦卓玛到边防为部队官兵演出,当时没有麦克风,露天场地便是舞台。(图片来源:中国文艺网)

▲才旦卓玛冒雨在基层为观众演唱。(图片来源:中国文艺网)

1958年,在父母的支持鼓励下,21岁的才旦卓玛如愿加入了文工团,随后又被上海音乐学院声乐系民族班录取。这个曾经连自己的名字都不会写的农奴女儿,开始了她的艺术之路。

1959年,当纪录片《今日西藏》编导李堃与作曲家阎飞带着共同创作的主题曲《翻身农奴把歌唱》找到才旦卓玛时,才旦卓玛心里只有一个念头:翻身农奴的女儿要感谢党。

“雪山啊闪银光,雅鲁藏布江翻波浪。驱散乌云见太阳……翻身农奴把歌唱。”这首从才旦卓玛心里面唱出的歌,到今天仍传唱不衰。

1964年,才旦卓玛随恩师王品素前往中南海拜访周恩来总理和邓颖超同志。

当得知西藏歌舞团希望她回去,而北京也有单位想留她时,周总理微笑着说:“你这高原上的花朵,是不是应该在高原上扎根呢?”才旦卓玛坚定地回答:“我一定会回西藏工作,为翻身农奴歌唱一辈子!”

“是新中国将我从一个农奴的女儿培养成为人民的歌手,让西藏人民的生活变得如此美好,叫我怎能不歌唱?”这是才旦卓玛最常说的一句话。

▲2015年,才旦卓玛在布达拉宫广场演唱《再唱山歌给党听》。中新网 李林 摄

数十年来,无论获得多少荣誉,才旦卓玛始终保持着质朴而坚定的艺术信仰——要永远扎根在西藏的生活土壤里,永远为人民而歌唱。

在雪域高原的星空下,像才旦卓玛这样用生命歌唱新生活的并非孤例。

当我们把目光投向西藏山南,另一位传奇女性次仁拉姆的故事同样令人动容——她用百年人生谱写了一曲从农奴到人民公仆的壮丽史诗。

(二)

耄耋老人的苦难与新生

“即使雪山变成酥油,也是被领主占有;就算河水变成牛奶,我们也喝不上一口。生命虽由父母所生,身体却为官家占有。”这首在旧西藏广为流传的民歌,曾是年近百岁的次仁拉姆刻骨铭心的悲惨过往。

1926年,次仁拉姆出生在西藏山南隆子县一个破败的牛棚里,童年印象最深刻的就是阿妈背着她干活,还有在牛棚里度过的一个个寒冷夜晚。

6岁开始做领主的朗生(农奴)看孩子,8岁开始上山打柴,12岁被卖到人生地不熟的桑嘎庄园,与父母天各一方。

在那些暗无天日的岁月里,次仁拉姆每天放牧、挤牛奶、打酥油茶、捻毛线,劳作到深夜,身上布满鞭痕,连逃跑都是一种奢望——“跑到哪里都是领主的天下,当奴隶的只能认命”。

1959年西藏民主改革的春雷,彻底改变了次仁拉姆和百万农奴的命运。1960年,次仁拉姆申请加入了中国共产党,开启了为人民服务的崭新人生。

▲次仁拉姆(左一)和互助组成员在田间劳作(资料图片)

▲次仁拉姆(中间)与互助组成员后代合影。车刚2017年摄

1961年3月,在乃东县(今乃东区)桑嘎村,次仁拉姆带领11户朗生成立了西藏第一个完全由翻身农奴组成的“穷棒子互助组”。这个不一样的集体,用勤劳的双手让自己的生活红火起来,被誉为“百万翻身农奴的好榜样”。

1963年10月,当次仁拉姆第一次来到北京并受到毛主席接见时,激动的泪水夺眶而出——这是旧西藏农奴做梦都不敢想象的荣光。

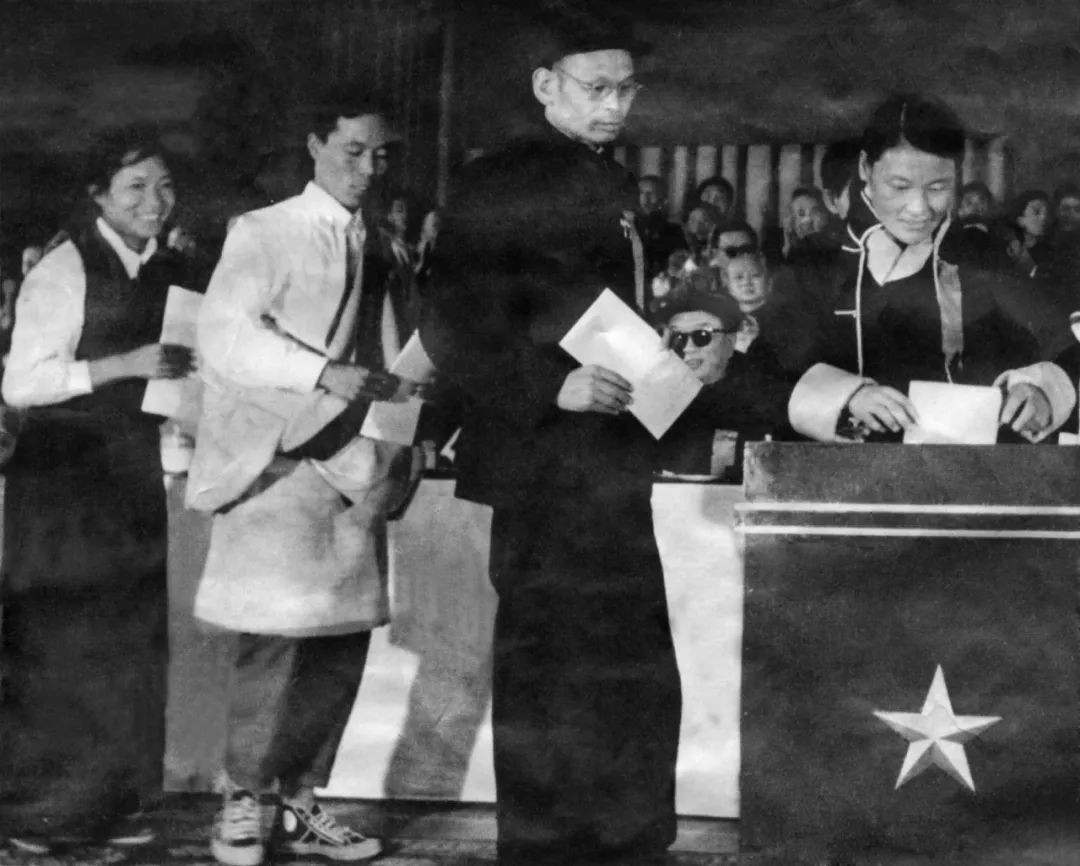

▲1965年9月8日,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议选举了西藏自治区主席、副主席和自治区人民委员会委员。次仁拉姆(右一)作为代表正在投票。(新华社资料照片)

在社会主义建设的热潮中,次仁拉姆先后荣获“全国劳动模范”“全国三八红旗手”等荣誉称号。1978和1983年,她连续两届当选全国人大代表,并担任西藏自治区人民代表大会常务委员会副主任。

尽管有诸多荣誉加身,次仁拉姆却从来没忘记自己艰难的来路,始终关心百姓疾苦,保持着勤劳俭朴的生活习惯。

退休后,她坚持不要高标准住房,不要专车,去拉萨看病也乘坐长途汽车。这位老人常说,自己年老后还受到组织这么多的关心照顾,还拿着高工资,心里有愧……

▲次仁拉姆在丰收的田间。车刚 摄

2009年1月19日,西藏自治区九届人大二次会议投票决定将每年的3月28日设为“西藏百万农奴解放纪念日”。

当时已届高龄的次仁拉姆激动地说,“把每年的3月28日作为翻身农奴的纪念日,进行新旧西藏的对比,对于新一代是很好的教育”。

今年的2月28日,次仁拉姆与家人一起度过了藏历木蛇新年:“我名字的意思是长寿仙女,在过去,我只不过是一个苦命的朗生,只有在共产党的领导下,在社会主义的新西藏,我才真正成了‘长寿仙女’”!

▲这是次仁拉姆的身份证(2021年3月25日摄)。新华社记者 晋美多吉 摄

今年是西藏自治区成立60周年,在1月19日召开的自治区第十二届人民代表大会上,自治区主席嘎玛泽登报告了2024年政府工作。

报告显示,2024年西藏在民生、人权等诸多领域成果丰硕:西藏城乡居民人均可支配收入分别实现了6.8%和8.3%的增长,高于全国平均水平的4.6%和6.6%;脱贫人口人均纯收入增长12.5%以上,远高于全国脱贫县6.9%的增幅;城镇调查失业率、居民消费价格涨幅分别控制在5%和3%以内,与全国平均水平基本持平。城乡面貌日新月异,民生保障全面加强。

在居住保障方面,新建高原和美乡村300个,实施保障性安居工程3.95万套,常住人口城镇化率达到39%以上。

▲西藏林芝鲁朗小镇一角。人民网记者 次仁罗布 摄

就业形势持续向好,应届高校毕业生就业率达到95%以上,农牧民转移就业64.8万人,城镇新增就业5.1万人。

医疗卫生事业取得突破性进展,紧密型县域医共体实现全覆盖,全国首个民族医类国家医学中心正式获批,并向群众发放低氟健康茶3459万吨。

文化体育事业蓬勃发展,开展各类文化惠民活动10余万场次,在全国冬运会、民运会上勇获奖牌82枚。

▲2024年,第十二届全国少数民族传统体育运动会室内表演项目中,西藏自治区代表队表演《锅弦》。(图片来源:第十二届全国少数民族传统体育运动会官网)

弯腰千年,今昂首,农奴喜悦。

怎能忘,一绳顶命,听差遭虐。

被剁手脚挖去眼,带刑令乞真造孽。

农奴制,最野蛮凶残,人性灭。

红旗展,辱洗雪。还家种,无人掠。

当家做主人,文化博学。

建得厂房高耸立,长虹飞架创新业。

心花放,党的恩情深,情真切。

诗人高秀峰创作的《满江红•翻身农奴的喜悦》,生动诠释了西藏民主改革后百万农奴翻身解放的喜悦心声。

站在新的历史起点,西藏各族人民正以昂扬的姿态,在党的领导下向着更加美好的明天奋勇前进!让我们携手同心,在这片充满希望的热土上续写新时代的壮美篇章!

(作者简介:张子凌,中国藏学研究中心图书馆副研究馆员)

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/llyd/ls/2025-03-29/93236.html-红色文化网