边芹:西方的“阳光神话”--解剖学系列之三

边芹:西方的“阳光神话”,曲径通幽的灵魂

——解剖学系列之三

剔除近代工业化社会对传统社会的审判(这一审判是通用于所有文明文化的,以工业化社会的标准,任何传统社会,包括西方自身工业化后进的地区,都会败下阵来),我们就会发现有关西方文明的神话多不能成立,而扣在中华文明头上“扭曲、压抑、闭锁”的帽子顶顶夸大其辞。中国人真正的弱点恰恰是西方诱导的反面,而西人的真实性格也恰恰在他们刻意表现、中国人信以为真的反面。

几年前偶然听到熟人的一段话,让我惊觉我们已堕入一个怎样的话语陷阱。当时他说跟有钱的表兄商定好了,两家的孩子都送去美国,因为中国人坏。我听了很震惊,不为去国本身,而为去国的理由。世上恐怕没有一个民族这样整体地、不分良莠地否定自己所在族群。

从他和表兄既不缺吃少穿也无大忧大虑的日子看,即便生活中时遇不顺,比一般人多地遭遇过坏人,得出这样一个结论也是决绝的。我听下去,发觉他并非自己有什么非同寻常的境遇,而是有比较而来,心目中有对衬物,是光明的对衬物让这一头显得如此黑暗。而他和表兄均无一日异域生活经历,对衬物完全是由话语植入头脑并生下根的,事实上这头被诅咒的国家不但没让他们遭受大难还令他们活得相当惬意。

我知道话语和事实从来是不对应的,但话语如此背弃事实恐怕也是世所罕见。这令我思索什么样的神话足以让神话的对立面这般黯淡且触及根本?

在近几十年流传的诸多有关西方的神话中,有一个就是西人的性格特别阳光。“阳光”这个词意味着光亮、开朗、明快、直爽,心目中将西人想像成“阳光个性”的人,多半自己附带了一件沉重的行李——中国人在“阳光”这个词的反面。

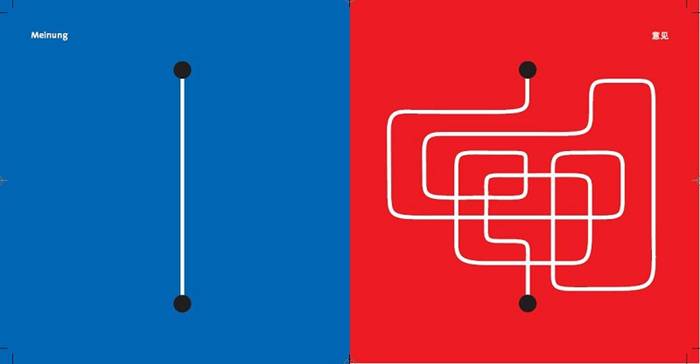

刘扬那本图说中西方文化差异有一幅画,集中表现了这一神话的延续。

华裔女设计师刘扬用“图说”表达中德差异

这幅红(中国)蓝(德国)对比图的主题为“意见”,蓝图是一条直线,红图则为一条绕了无数道弯的曲线。不得不承认刘女士颇有图像设计的天分,将我用了两行文字描述的神话,用两条简洁的线条就一目了然地表达了,难怪西方人看中她,中国人也跟着拍手。这叫神话的普及,就像为了识字的人更多,设计出了简体字。

有人会问,神话是传说的一种,像刘女士这样少年移民的人,不可能还受传说支配。这样想的人忽略了两个问题:首先图像设计才华不等于思想的深邃、眼光的独到,这是两种当它们处在顶尖位置时极少能汇聚到一起的天赋,一如能设计简体字的人不见得能写出一篇思想深刻的文章。

何况思想、眼光的锐利除来自天赋,还需阅历和时间磨砺,尤其在这舆论看去五花八门实为一统的时代,时间的发酵必不可少,一个人即便能逃开行为模仿,也极难躲避思维模仿的鬼门关,特别是聪明人,他时常被其刻意躲开的行为模仿所蒙蔽,更深地落入作用于潜意识的思维模仿,思想时尚的人多在此列。

我们这个时代思想的潮流注定了“西方神话”支配范围的广大和深远,十来年的中国岁月(儿童到少年)和同样时间的西方岁月(少年到青年),基本上决定了双向认识的浅薄,极有可能远未脱出成人(父母)的灌输,而图像设计所需的简明、形象更使得对比向上浮,越抓住最肤浅的现象,图像越简易鲜明。然而人们对其图像设计才能的肯定,有效地遮避了图像深处显露的思想幼稚及顺应时代潮流的思维模仿。

其次,西方文化具有掩蔽性极强的内外双重性,也就是我们在上一篇文章中说的“外在表现与内在人格”跨度大,最典型而突出的即公行为与私行为的截然分离。这使得主要围绕公行为的中西对比,多半是对中国不利的,因为中国人内外不分,公行为私行为时常混杂在一起,与刻意用修饰过的公行为掩盖私行为的西人比,自然导致误判误导多多。

百多年来,西人的误导、中国人的误判已然形成难以击破的惯性思维,刘扬这本颇具图像设计才华的书不幸地也未挣脱此链。

多年来,出国或未出国的人合力制造出了这个恐怕连西人自己都觉受宠若惊的形象,这从嫁给洋人的女人们写的浪漫故事到中央电视台捧红的长着娃娃脸的西方小伙(在个个一脸小狡猾的中国相声演员面前显得格外单纯稚嫩),加上从新文化运动开始百年来中国文人们自己控诉的自己,可谓“万流”归海似地证明了。

在如此洪流冲涮下,中国人心目中的西人性格可以用一个画面定格:一个二十来岁(充满活力、无拘无束)、金发碧眼(北欧型)、露出灿烂微笑的年轻人(阳光个性)。看看大街小巷、画报杂志上扑天盖地的画面——其中有领了人家广告钱的,更有自己傻乎乎贴附的——便明白话语(画面是其中一部分)入侵早已布下天罗地网。

民间潜意识如果被一个画面定格,是颇难移变的,因为去尝试并能反证的人毕竟在迷信的狂洋大海里是势单力薄的。在这个年轻、开放、洒脱的形象背面,是一个压抑、扭曲、闭锁的中国人形象,由“五四”以来的文学“大家”们承担着描摩、锤打、定型的艺术塑造,然后被看不清自己更不懂洋人的大多数鹦鹉学舌,以诈传诈。

二十世纪以前的中国古典文学作品针贬时弊、曝丑露黑的不占少数,与西方工业革命以前的文学作品比,不知丰富和自由多少倍,可谓讽刺挖艺、嘻笑怒骂、自解自嘲无奇不有。但细看,在漫长的世纪里,尽管文人墨客(多半是科举失败的)牢骚怪话多多,却从未形成“新文化运动”以后产生的那股系统的(似乎早有一套理论基础,但谁也不知究竟从哪里来)、好像已有一个前设轮廓的(忽然之间几乎所有作家的笔下都出现了大同小异的文明“受害者”)、全面否定的(世上极罕见的鞭挞一个民族整体)文学潮流——批判民族劣根性。

这场历时百年、具深层颠覆力的“文化运动”,从斩首上层建筑到渗透民间潜意识,一步步繁殖出了所有运动参与者都不愿看到的孽子——当代中国人的逆向思维。正常的思维走向一般是由里向外,不可动摇的座标是“里”,只有“里”被摧毁的人才将座标移到“外”。而“外”并不是人人能接触到的,于是理想中的“外”便被无限夸大。

如果说“阳光”和“阴暗”、“直”与“弯”作为局部细节对照还有几分真实,作为整体对照是深掩误会的。误会之所以是深掩的,是因为一眼难破,浮在表面的证据很多,而且几乎人人早已先入为主,被预植观念侵占了头脑,不要说与西方社会无直接接触或只有短暂接触的人几乎没有可能破“壳”而入,就是生活在西方的中国人也需年深日久的观察和思索。养成中式思维习惯的人在表面证据和预设思维的夹击下,绝大多数是绕不出来的。

有一个西方电影人最看破他们自己,在我看过的众多电影人中,单从对西方人性(尤其对以德国、奥地利为代表的日尔曼文化)的透悟这一点,我以为近二十年奧地利导演Michael Heneke是第一人。Heneke特别的地方就是几乎部部作品描述西人外在表现掩盖和压抑下的内在人格。但观者如果没有在西方长期生活的经历,影片中很多细节刻划是难以吃透的。

我本人早年看了他的旧版《Funny Games》(1997年出品),最初的理解和欣赏并未脱出凶案本身,很多人会像当时的我一样停留在悬念故事和拍摄技法上,并且自以为已是深刻的品艺者。对每一个对话和行为细节的深解和叫绝,要到我看了他2007年拍的好莱坞版《Funny Games》,而旧版和新版脚本未变只是换了演员。

看旧版时其实我已在西方旅居不少年,但离破“壳”还远着呢,年轻是一大障碍,话语事先植入是另一大障碍,再过了十来年才吃透一个作者、剖解一个文明(人和事)的内层,可见深具内外双重性的西方社会能让旁观者绕多大一个圈。

这部电影凶案本身只是一个承载作者表述的托子,作者真正的意图并非要讲一个悬念凶杀故事,而是通过一起暴力事件刻划人物的深层关系,依托一桩残忍的凶案来描述,是因为非如此悲剧不足以挖掘西方人性中那种一层层转着弯且一层比一层深的恶。整部电影就是这种“有教养的恶”的层层剖解,从两个看去文质彬彬、一副良家子弟模样的青少年走进一座度假别墅开始。

我第二次看时,另一幅画面边看边浮入脑海,那是十九世纪,一群风度翩翩的强盗闯入完全不知厄运到来的国土,带着一整套理论开始把唯一的罪过只是工业化后进的古老文明大卸八块。片名本身《有趣的游戏》就已经将影片拉到中国人精神世界很难透视的深度,这不是一种不加掩饰的本能的恶,亦不是一起简单的谋财害命,而是将恶导演成游戏,作恶不够,还要作恶的主人。

此番刻划,未进入西人精神世界内层的中国人多半体察不到,好在电影可以从不同的视角和层次去观赏。注意:Heneke的艺术世界虽然对人性之恶、之扭曲和压抑针刺极深,但叙述视角是个体的,未将此种“剥皮”扩展到整个社会和人;这与我们“新文化运动”后几乎将每一部文艺作品中的个体悲剧都扩展成民族性,还是有根本差别。

中国人难以透视是因为他内在人格鲜少类似西人的弯度和层圈,他是外弯内直,而西人是外直内弯。

法国旅行作家亨利·米肖说中国人是“小孩民族”,就是指的这一点:他就像毫无能力繁复内心又想作弊谋利的小孩,绞尽脑汁鼓捣一些谎言和手脚,以为别人看不出来。这从中国式的买与卖关系就看出来了,卖家想从不在行的人手里多赚钱,不明码标价,或标个连他自己都不会遵守的虚价,但这个“骗局”他坚持不了多久,也并未打算坚持到底,一碰不上当的人他就开始让步,遇到行家他会让到微利或保本。

而西方卖主却不会这样行事,表面是绝不会让人看出手脚的,他明码标价,他怎么会放弃这个权力呢?这是控制制高点,告诉买者我不光是货物的主人还是价格的全权主人,绝对不可能让买方来参与定价。他的手脚在定价之前就做完了,诸如行业抱团垄断源头(严控货源、剔除竞争产品)、垄断价格(严把行业准入),关键是垄断信息(阻断买者得到货品源头的信息,货品评定标准由卖者全权策划,先为消费者洗脑)。

以法国为例,关于某种宝石的信息你上网去查,行业内不会放出任何有碍自己谋利、让顾客知根知底的信息,反观中国消费者几乎可从网上搜出各种若在西方只有行内人方知的信息。西方奢侈品业就是靠上述垄断谋取暴利的,通过垄断和洗脑,他无须跟你讨价还价,哪会给你这样的民主和自由,所有的规则都是由他根据你的天性弱点制定的,他让你花冤枉钱还像圆梦一样满意。这有点像西方的政治选举,要做到政局稳定(所谓成熟的民主),选票的实际作用就是为一个不变的剧本挑下回出场是A角还是B角。

我在此无意评说孰优孰劣,只是从买家角度看遇到哪一种情况更合算,精明的买家跟中国卖家打交道更能赚到便宜,不精明的则与西方卖家打交道少遭罪,同样吃亏至少血本无归的风险要小一些。中西差异来自在微观的中国社会,时常任何一方都没有绝对权力,整个社会靠商量、磨合、容忍维持一种最低限度的秩序。好处是垄断集团难以长命,从长远看买家是赚便宜的;坏处是行业自律不足,阻止不了害群之马。中国的很多问题都出在“无界”,不分内外也就缺乏内部自净,让各种各样的害群之马有隙可乘。

一个外弯内直,一个外直内弯,这内与外的差距及双方正好相反的内外世界,使得我们在近代以来接受的有关西人及有关自己的很多判断均属于误判,沉淀在我们心里很久的一些结论都得推到重来,至少不能这么笼而统之,而要细化。从上述买与卖之权力关系的力量对比看,微观的中国社会不是缺少民主自由,而是太多民主自由。

这是造成买卖双方过度不信任的深层原因,得到了部分定价权的买方,非但没意识到自己获得的权力(泛民主),反而怀疑已一再让权的卖方是不是藏着什么猫腻;同时卖方也因缺乏行业自律(泛自由)而各行其事、恶性竞争、滥竽充数、自损信誉。以致得到好处的双方——获得不少实利的买方和想怎么做就怎么做的卖方——不是形成良性循环而是恶性循环。

虽然只是比较了买与卖这一个社会层面的现状,但这种社会关系(权力与被权力的力量对比)本身其实已深刻折射一种文化上至国家大政下至俗民琐事的基本关系模式。细微部太过民主自由,恰恰阻碍了大结构的民主自由,鱼与熊掌怎可皆得?!而谁又能意识到个人已得到的东西?并看到是这已得到的东西阻碍着自己得到向往的东西?这就回到了我们本文的主题:中国人真的扭曲、压抑、闭锁?而西人真的是这一切的反面吗?

要剖析一个多世纪的定论,先得理清工业化社会与传统社会的分野,因为所有这些结论都忽略了一个细节,即就算承认定论有一部分真实,分水岭也来自工业化社会与传统社会的对立,而非主要来自文明文化,而我们在近代犯了将已进入工业化社会的西方与尚处于传统社会的中国直线对比的错误。

在工业化社会最终将“团体的人”释放成“个体的人”之前,不论是什么文明文化都有其森严“礼教”,这是传统社会得以绵延生息的纲常,纲常就像一栋房子的框架。而工业化社会人不再是嵌在传统价值框架中的一砖一石,而是大工业流水线的一个劳力,他之“被解放”其实是一种“被简化”,他的价值从此直接取决于他的劳动能力,而非在传统价值观框架内的位置。

这一根本的移变注定了传统社会较之工业化社会常常被指责为“压抑”,并由“压抑”而“扭曲”。从表面看,这一指责是成立的,差异是有目共睹的,因为这是以工业化社会的标准评定的,与文明文化并无直接关连。以工业化社会的标准评判,所有未进入工业化社会的文明文化,都可放在被审判者的位置上。

我们接受西方扣在我们头上的“闭锁”帽子,并且自认的确如此,也是因为我们把工业社会与传统农业社会对外部世界截然不同的态度,当成了文明文化的差异。

工业社会人被简化为生产线上的劳动工具,为实现价值人必须扩大生产而非自给自足,这就需要不断地寻找资源和市场,所以进入工业文明的社会不可避免都是外向的,外向程度与其扩大生产的能力直接相关,与文明文化无关。以中法为例,十九世纪是法国跟着英国向中国祭起“贸易自由,门户开放”的大旗频开杀诫;而今天是正处在工业化高潮的中国奉“贸易自由”为圣旨,已进入后工业时代的法国则成天转心思如何关门,自从发现玩“贸易自由”已玩不过中国,游戏便不想玩了。

由此看我们落入了一个怎样的话语陷阱,发现话语陷阱才能绕开它看清真相,那么真相是什么呢?

剔除近代工业化社会对传统社会的审判(这一审判是通用于所有文明文化的,以工业化社会的标准,任何传统社会,包括西方自身工业化后进的地区,都会败下阵来),我们就会发现有关西方文明的神话多不能成立,而扣在中华文明头上“扭曲、压抑、闭锁”的帽子顶顶夸大其辞。中国人真正的弱点恰恰是西方诱导的反面,而西人的真实性格也恰恰在他们刻意表现、中国人信以为真的反面。

我们在以往的文章中谈过西方社会是靠精神集体主义暗结纽带,维持一种外界看不出(文明中没有这种统治模式的外界不但看不出,被告知都难以相信)的内层高压统治(无形地强迫每个人自律)。细微处无所不在的专制独裁——往好处说是人人不仅控制自己外在的一举一动也控制周遭的外在言行,往坏处说是人人小独裁者——使得西方社会不管民主自由的花絮如何张扬,社会内部都是收紧状态并井然有序(中国社会只有毛泽东时代靠意识形态强控达到同等水平的收紧状态)。

我用“专制独裁”这个近代以来已充满贬意的词恐怕有人会往邪处理解,其实这个词有其中性的意思,缺乏未必好事,尤其细微处,为此我要举个例子。

近日我去北京国家博物馆参观,参观中遇一小孩大哭大闹,估计是不爱看或与家长磨擦,总之持续时间相当长,小孩率性大发,一点不知收敛,家长也不觉震天哭叫扰乱了馆内秩序。我听不下去,找馆内保安,保安不愿管,让我去找服务台。我对服务台的工作人员说,遇到这种情况家长如自觉应马上将小孩带离馆内以免影响其他参观者,如家长不自觉,则保安应出面干涉。服务台的人对我说,这种事以前发生过,保安干涉家长不乐意,所以不好管。我问怎么能不好管就不管了呢?谁都不敢管秩序怎么保证?

她最后的回答令我失望,她说:中国就是这样一个大环境。

这种话我太熟悉了,是“国情如此”、“中国人素质差”的另一个版本,人人学舌。我失望不是因为中国真就是这样一个大环境,害群之马毕竟是少数,而是这种普遍的错误思维:错都是别人的,人人都可以此推卸责任。

这种张口即来的一句话全盘否定,不知让多少人躲掉自己应该担当的责任。这样的情况要是发生在法国的博物馆,保安会出面干涉,如遇不讲理的家长,那么问题的性质就改变了——由普通的不遵守规则变成了破坏公共秩序,警察就会被叫来,而家长如果敢与警察顶撞,则会立刻被拘留。因为法国有一条法律,叫“冒犯执法人员罪”,这条罪无须证人证据,警察单方面就可定罪,你敢不服管,警察有权就以这条法律拘捕你。有人会说这条法律不是维护警察的绝对权力吗?没错,就是维护某种绝对权力。

微观的西方社会时时处处都有这种绝对权力。一个社会如果任何一方都没有绝对权力,谁来保证秩序?

理想社会并没有我们想象的奇迹,而是每个细节的“专制独裁”,西人之所以顺从,靠的就是精神集体主义。也正因为如此,追求个人主义成为西方社会追逐的理想,内在精神集体主义促使人强烈地追求外在行为的个性化,久而久之形成一种只有他们自己一眼能识破的反向的做作,这“反向的做作”就是我们信以为真的“阳光个性”。呈现在相对含蓄、拘谨、内掩的中国人面前的“开朗、明快、直爽、洒脱”,是内心不知几多压抑、克制甚至深深扭曲而释放出来的“反向做作”,时常外面有多“直”,里面就有多“弯”。

西方大众电影,尤其好莱坞娱乐片,是制造此一性格神话的宣传机器,无论是警匪片还是喜剧片,主人公都是特立独行的,喜剧主角就更是潇洒无羁,令外在表现拘谨的中国人自惭形秽。谁能想到“彰显个性”是一种刻意为之的外在表现,是精神被无孔不入的集体主义牢牢束缚的西人舒缓压力的出气口。其实在西方住久了就会发现,电影中理想状态的人物,真要落到现实中,不是成为我们在社会新闻中看到的“变态杀手”,就是成为自杀者,难以见容于社会。

“阳光神话”是不存在的,直与弯的对比也仅仅停留在表面,西人灵魂之曲径通幽非狡猾全挂在脸上、谎话转不了三圈的中国人能透识。一直一弯的定论远远不如各有曲直来得客观,当然有起动点和作用点的不同。神话的产生是由于理想状态被当成现实存在,再经过话语的接力而放大。神话如果能激励我们取长补短,倒也不必去戳破;如果成了自卑自贱的理由,则极有必要破一破它传播的路径。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/llyd/wh/2013-11-09/23613.html-红色文化网