王伟:论白人至上种族主义因素对国际秩序的影响

美国亚特兰大地区2021年3月16日发生3起枪击案,造成包括6名亚裔女性在内的8人死亡。纽约民众连日来举行多场集会和游行,抗议美国不断发生的针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。新华社记者王迎摄

近年来,西方社会频频受到白人极端主义事件的威胁,如2011年造成77人死亡的挪威恐怖袭击案、2019年造成51人死亡的新西兰克赖斯特切奇枪击案和2021年造成8人死亡的美国亚特兰大枪击案等。无独有偶,新的白人极端组织不断涌现。21世纪以来,先后有51个较大规模的白人极端主义组织在欧美国家成立,并得到越来越多民众的支持。这些有组织支持的白人极端主义事件在带来大量人员伤亡的同时,也给国际社会安全带来极大挑战。与此同时 “美国第一”“英国第一”“意大利第一”等白人至上的外交言论和行为也不绝于耳。可见白人极端主义在白人为主体的国家内部和国际社会同步复燃,已成为一个引人注目的国际问题。这给二战以降,联合国、世界大多数国家和地区的人民对种族主义高度戒备,追求合理的国际秩序带来挑战。实际上,国际秩序的不合理一直存在,其中白人至上种族主义因素的影响尤甚,特别是世界殖民主义体系形成了深刻的历史与结构遗留。

二战之后,白人至上种族主义因素在国际秩序中主要是隐形存在。西方一些国家的白人至上种族主义,在科技、军事、资本力量影响及相关话语的包装下,在国际规则制定、地区事务、国际贸易、国际跨国联盟等方面都潜在地、隐形地存在着;其借助文化、种族的亲和力,以及意识形态上的自由主义、资本主义,在一些国际事务中共同针对亚非拉广大发展中国家,形成一定范围内的一致行动,制定不平等的国际规则。在白人极端主义高涨时,甚至不加掩饰地表现出来。习近平总书记指出,要构建人类命运共同体,发展中国家要团结起来,改变不合理的国际秩序,在全球治理中发出发展中国家的声音。笔者以为,应该对国际秩序中的白人至上种族主义因素进行揭示,既有益于构建更合理的国际秩序,也有利于从根本上反对种族主义。

一、白人至上种族主义与国际秩序的相互影响

全球化以降,国内政治与国际政治便密不可分。国内政治,特别是大国的国内政治会影响国际政治的进程。同样,国际政治也会影响国内政治的发展。20世纪60年代末,国际关系研究领域开始重视国内政治和国际政治相互影响的现象。詹姆斯·罗西瑙(James Rosenau)是较早提倡将国内政治与国际政治结合起来研究的学者。之后、卡尔·多伊奇(Karl Deutsch)、罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)、约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)、罗伯特·帕特南(Robert Putnam)和海伦·米尔纳(Helen V.Milner)等越来越多的学者在此领域深耕。国内、国际双重政治结合的分析逻辑同样适用于种族主义、国际秩序与白人极端主义的研究。

(一)国际秩序中的种族主义因素

国际秩序是国际行为体在一段时间内依照其在国际社会中的权力位置所形成的国际格局和国际规范。国际秩序建立的主要行为体是国际社会中的大国(The Great Power),其变革的根本原因是国际权力的转移,即霸权国的衰落和新兴大国的崛起。从历史上来看,国际秩序主要由一些西方资本主义白人为主体的国家所主导,深受其白人至上种族主义的影响。种族主义是在15世纪末“种族”一词出现之前就已存在的偏见和态度。它既包括基于生物学上差异而产生的偏见和歧视,还包括基于制度权力体系上形成的一种信仰、实践和政策。种族主义作为一种分析范式,只被极少主流的国际关系学者提及,但却对国际关系影响深远。

首先,白人至上种族主义在理论上对国际秩序的影响。霍布斯的丛林法则、洛克的社会契约论以及康德的社会契约学分别是国际关系理论中现实主义、自由制度主义和建构主义理论分析的起点。然而这一前提在查尔斯·米尔斯(Charles Millls)看来却充满着种族主义色彩。他认为霍布斯的丛林法则对白人和非白人社会采取双重标准,因为霍布斯认为相互敌对的丛林状态在欧洲社会是不存在的,却广泛存在于非洲野蛮人社会和美洲土著人社会。同时,米尔斯认为洛克的社会契约论给白人文明征服美洲以及其他殖民地提供了“理性规范”的借口。其一,洛克认为上帝给予了富有勤劳和理性的劳动者使用世界的权利。勤奋且理智的英国人辛苦劳作,相反,在美洲的印第安人却游手好闲地将茂密的森林和未开垦的荒地闲置,因此英国白人殖民者掠夺印第安人的土地也便理所当然。其二,洛克在描述奴隶制时采取了双重标准。他强烈反对欧洲历史上因战争而产生的奴隶制,但同时他却投资英国皇家非洲公司的奴隶贸易,并在早些时候协助起草了北美卡罗莱纳殖民地区的奴隶宪法,在宪法中将非洲黑人和印第安人视为非理性的野蛮人。

米尔斯认为卢梭的高贵的野蛮人学说也富有种族主义的味道,因为卢梭认为相较于美洲大陆的纯野蛮状态,欧洲的野蛮状态早已成为历史,文明的欧洲人奴役美洲人也便富有正义。在米尔斯看来,康德的社会契约论中的种族主义色彩最为浓厚。因为康德认为在种族理性和道德秩序中,白人占据了最高的位置,其次是黄色人种,黑色人种,然后是红色人种。因此,在米尔斯看来作为国际关系理论基石的社会契约论富有种族主义的色彩。这一逻辑被埃罗尔·亨德森(Errol Henderson)进一步地用来分析国际社会中的无政府状态。他认为无政府状态同样充满着种族主义色彩。这些充满着种族主义色彩的社会契约论、无政府状态的理论前提影响着国际秩序的建构。

其次,白人至上种族主义对国际秩序建构的影响。国际秩序中的白人至上种族主义的产生源自三种动力:第一种是种族化的资本主义。为了满足对更多的市场、资源和劳动力的需求,资本主义将劳动者变成了在劳动力市场上自由买卖的商品。这让一部分人被纳入了种族场域,成为奴隶贸易体系中的奴隶,沦为白人奴役、剥削、买卖的对象。资本主义在白人至上思想的影响下将人分为白人和非白人两个群体,认为白人是有价值的,非白人群体是没有价值的。第二种是殖民主义。白人殖民者为了获取更多的土地和资源,将黑人、土著人妖魔化,并对其进行驱逐与屠杀。这种白人对“低等”种族的统治被延伸为白人文明国家对热带人种的统治。第三种是西方(基督教)文明正统论。白人认为基督教文明是先进的,是凌驾于其他文明之上的。同时,他们将伊斯兰文明、亚洲儒教文明、印度教文明等非西方文明视为威胁。为了消除这种威胁,欧洲白人殖民者一方面在殖民地传播基督教,推行语言、文化以及生活习俗的欧洲化,另一方面警惕并反对其他文明,有时甚至发动宗教战争来消灭其他文明。

在后殖民主义时代,国际秩序中种族主义并未结束。一些白人为主体的国家凭借其强大的国际权力,借助种族化的新自由主义为种族主义逻辑在全球的传播推波助澜。国际北部组织(Global North Institution)通过控制外资与外贸,从外部控制其他的债务政府(国家),其中多数为后殖民地发展中有色人种国家。正如法耶·哈里森(Faye Harrison)所述,“新自由主义的政策是建立在种族主义的基础上的,目的是进一步巩固国际种族主义的等级结构”。白人为主体的发达国家利用军事手段入侵打击和控制阿富汗、伊拉克、叙利亚,通过战争来重塑新的东方(New Orientalist)敌人,在世界范围内掀起了一股伊斯兰恐惧症之风,借反对伊斯兰文明来重塑西方文明。

最后,白人至上种族主义对国际秩序制定者的影响。其一,种族主义为白人为主体的国家建构国际秩序提供了“合法性”武器。科学种族主义让白人为主体的国家获得了在道义上、文化上的优越性,这种优越性为白人为主体的国家掠夺资源,抢占土地,奴役、屠杀非白人群体提供了“正义性”。蒂尔登·勒梅勒(Tilden J. LeMelle)认为占据世界权力中心的白人为主体的国家将其国内的种族主义思想运用到了世界体系的分层之中。白人文明和白人工业化国家改变了非白人为主体的国家的生活方式和生产标准,这成为国家间仇恨、敌对和冲突的根源。其二,种族主义为建立白人为主体的国家联盟提供了意识形态基础。在国际社会无政府状态下,国家常常通过缔结联盟来确保安全,即两个或多个主权国家之间通过缔结安全合作的正式或非正式关系来确保其安全。联盟的缔结受地缘政治、意识形态、对外援助和跨国利益等因素的影响。种族主义作为一种意识形态在白人为主体的国家联盟中作用显著。马克·路德维奇(Mark Ledwidge)便指出,泛盎格鲁-萨克逊主义(PanAnglosaxonist)是建立以盎格鲁-萨克逊为中心的国际联盟的关键。其三,种族主义的意识形态也影响着白人为主体的国家的外交政策。马克·路德维奇认为美国的外交政策是由盎格鲁-萨克逊白人精英所把持,并为他们的利益所服务。

(二)种族主义、国际秩序和白人极端主义的全景解读

国际秩序中的白人至上种族主义在三个层面影响着白人极端主义。首先,国际秩序中的白人至上种族主义形成过程影响着白人极端主义。例如,西方殖民者对殖民地非白人群体的奴役、迫害和屠杀等行为。其次,国际秩序中的白人至上种族主义作为一种国际规范可助长白人极端主义行为。科尔(PH Kerr)认为,基于种族主义的文明与野蛮的划分标准为白人为主体的国家的殖民统治提供了工具。最后,种族因素在国际关系、国际政治多维度的表现与变化,与白人极端主义的滋生也有复杂关系。例如,二战后,冷战格局的形成,让苏联和美国放弃了相互间的合作转向竞争和敌对。这一时期,种族问题成为美苏之间两种意识形态、社会制度和生活方式竞争的重要内容。苏联广泛揭露、批判美国国内违背人权的一系列种族主义行径。这虽然极大鼓舞了美国国内黑人争取平等权利的民权运动,具有进步意义,但作为冷战对手的苏联将美国种族问题卷入国际关系,一定程度上激发了白人极端主义的情绪与话语。

综上,相较于国际关系中战争、冲突、和平等议题而言,种族主义议题在国际关系中的研究是较少的。从历史和现实的需要来看,把种族主义带回国际关系的相关研究是紧要的,将种族主义、国际秩序和白人极端主义三者综合起来分析,可对白人极端主义在国际、国内的同步复燃进行一个全景分析,也才能对其进行更好的反对和治理。

二、国际秩序中的白人至上种族主义与白人极端主义

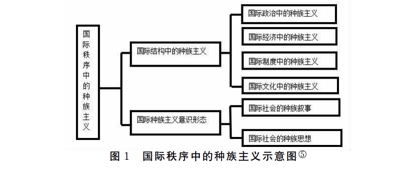

本文提出国际秩序中的白人至上种族主义的概念。国际秩序中的白人至上种族主义是指白人为主体国家建构的国际制度和国际规范中的白人至上种族主义内容,由国际结构中的白人至上种族主义和国际白人种族主义意识形态构成。这是在罗伯特·维塔利斯( Robert Vitalis)白人世界秩序的概念、 托马斯·多纳休·奥乔亚(Thomas J. Donahue-Ochoa)国际种族秩序概念和玛丽莲·莱克(Marilyn Lake )等世界颜色线概念的逻辑基础上提出的。国际结构中的白人至上种族主义指新航路开辟以来,葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国等老牌的殖民国家通过资本主义、殖民主义等方式所建立起来的一种稳定的结构性种族主义。一战后,美国也成为白人至上俱乐部的一员。这种结构呈金字塔状,顶端是白人主导的西欧各国和美国,底端是北非、撒哈拉以南的非洲以及南亚国家和地区。与之相对应的从上到下的种族分别是美国盎格鲁-萨克逊白人、欧洲白人、澳大利亚白人、南非白人、拉美白人、印度高种姓白人、阿拉伯白人、亚洲黄种人和黑人。

国际白人种族意识形态是指白人殖民者将全球范围的人分为不同的等级,认为白人是文明、开化的代表,是上帝的选民,非白人群体,特别是黑人群体、土著人则为野蛮的、未开化的代表。借此将非白人群体去人格化,以便为白人殖民者的奴隶贸易、殖民扩张和种族屠杀提供“正当性”。国际白人种族主义意识形态为白人为主体的国家提供了思想基础和精神支持,给白人为主体的国家的种族主义行为披上了宗教救赎的外衣。两者相辅相成逐渐形成了一定时期内较为稳定的国际秩序中的白人至上种族主义(如图1所示)。

(一)国际结构中的种族主义

第一,国际政治结构中的白人至上种族主义。新航路的开辟始,白人为主体的国家逐步建立了世界殖民体系,等级制的国际政治结构也得以形成。这种国际政治结构富有种族主义性质,因为世界由欧洲白人为主体的国家所控制,它们或以直接或间接统治的策略统治着非白人世界。彼时,无政府状态的国际政治是对白人殖民国家而言的,因为广大的非白人群体在国际组织中既无代表性也无发言权。国联在一定程度上是欧美帝国种族主义的制度化。如在国联宪章22条中规定的委任统治(Mandate System)便是典型代表。国联认为被殖民的人民由于缺乏文明,无法在现代社会条件下独立生活,因此需要更为先进和文明的国家进行统治。这样中非、西南非的广大地区便成为欧洲列强托管之地。

20世纪60-70年代,世界殖民体系在民族解放运动中瓦解。国际社会的白人至上种族主义等级制开始转向非对称性(中心-边缘)的结构种族主义。国际社会中的白人至上种族主义也由显性转变为隐性。处于世界权力中心的欧美白人为主体的国家,一是通过建立白人主导的国际制度来控制后殖民地国家,如将后殖民地国家纳入国际人权体系,利用国际人权的西方标准来干预这些国家的内政。二是通过制定国际政治规范来约束后殖民地国家,如对西方民主标准的制定和推行。符合西方民主标准的政治体制就是好的,反之则广受诟病。三是在后殖民地国家留下政治遗毒,让这些国家照搬殖民者的政治制度。这为后殖民地国家的种族冲突、种族屠杀埋下隐患。四是将种族主义的政治传统和政治文化保留在后殖民地国家,造成这些国家内部政治的种族化。例如,南非的民主在很长时段里只是白人的政治游戏。五是利用军事上的依赖性和经济上的敏感性、脆弱性来获取对它们的控制。有些后殖民地国家的军事力量薄弱,国防安全严重依赖白人为主体的强国的支持,以致白人为主体的强国获得了对这些国家的控制权。后殖民地国家的经济敏感性相对较弱,脆弱性较强,难以承受波动,这就给了发达的白人为主体的国家控制后殖民国家的便利。

第二,国际经济结构中的白人至上种族主义。殖民体系时期,国际经济中的种族主义结构显而易见,广大殖民地国家是白人宗主国的原料产地、劳动力输出地和商品倾销地。殖民体系瓦解之后,国际经济的白人至上种族主义结构依然存在。在中心—边缘结构中,处于中心的白人为主体的国家继续剥削处于边缘的非白人群体为主的后殖民地国家。其主要表现为:一是利用劳动力市场的分割将非白人为主体的国家限制在一些全球化市场中的低端产业内。白人为主体的国家利用科技、信息和国际权力将财富越来越集中自身。二是利用内部殖民主义将非白人群体内部殖民化,即在特定区域内处于主导地位的白人通过剥削、控制和压制其他种族或民族来维护自身的特权。二战之后,白人主导的美国和西欧等国将内部殖民主义的逻辑逐渐扩散到其他非白人群体国家,认为非白人群体的国家是世界体系中的少数群体,应是被奴役的对象。三是利用新自由主义将广大后殖民地国家纳入全球经济体系,并利用技术、科技、金融等优势进一步剥削后殖民地国家。

第三,国际制度结构中的白人至上种族主义。国际制度是一系列国际组织、国际程序实践、国际规则、国际规范的集合。国际制度中的种族主义主要体现在:一是国际制度多由欧美白人为主体的国家制定,内含诸多种族主义条例。以移民政策为例,西方白人为主体的国家奉行非自由主义的自由主义移民政策,即在针对非白人移民群体时具有极强的排外色彩。二是国际制度的解释权专属于西欧和美国等白人为主体的国家。例如,1948年《世界人权宣言》第14条规定“基于共同的人性赋予我们的义务,每个人都有权利在其他国家寻求和享受免于迫害的庇护”。然而在现实中,西方白人发达国家却在奉行严格的种族限制政策,规定中的“每个人”在很长一段时间里仅指欧洲人。

第四,国际文化结构中的白人至上种族主义。殖民体系时期,欧洲殖民者将基督教和语言文化扩张到各殖民地国家和地区,形成了西方文明主导的国际文化体系。欧洲国家将世界上的国家分为野蛮、蒙昧、文明三个等级,并将自己置于文明等级体系的金字塔顶端。殖民体系瓦解之后,国际文化中的白人至上种族主义仍被延续,这主要体现在:一是西方文化的全球化,基督教在全世界的扩张;二是破坏、打击中东的伊斯兰文明;三是警惕和抵制其他文明。本杰明·巴伯(Benjiamin Barber)认为,“麦当劳世界”(Mcworld)为代表的民主、资本全球化的西方文明在中东地区的扩张,引起了中东地区宗教原教旨主义者的强烈不满。这成为“圣战”运动的外部原因。显然,具有唯一性的西方文明并不具有普适性, 强行扩张的西方文明给世界带来了诸多的难题。

概而言之,自新航路开辟以来,西方白人殖民者在资本主义和殖民主义的驱使下,在科学种族主义、社会达尔文主义和基督教原教旨主义思想的引领下,通过白人至上的种族叙事,以历史上的殖民主义、帝国主义模式和后殖民时代的种族新自由主义、人权高于主权等方式,建构了国际秩序中的白人至上种族主义,对白人极端主义影响至深。

(二)国际白人至上种族主义意识形态

国际白人至上种族主义意识形态有三个思想来源。一是基督教原教旨主义思想。基督教原教旨主义认为“白人作为亚当和夏娃的后代是真正的古代以色列圣经部落的后裔,白人才是上帝的选民,所有非白人都是亚当时代以前的低等物种”。16-17世纪,葡萄牙、西班牙在为占领广大殖民地找寻理论逻辑时便利用了基督教原教旨主义思想。作为正统的天主教国家,他们认为天主教徒是睿智的。天主教徒从异教徒那里夺取土地是其天然职责,因为异教徒违反了基督教法。二是科学种族主义。18-19世纪,以基督教为核心文明的欧洲价值观和意识形态越来越受到科学革命的挑战。因此欧洲殖民者开始为其殖民行径寻求科学上的依据。1735年卡尔·林奈(Carl Linnaeus)将人类划分为欧洲人、印第安人、亚洲人和非洲人。他认为,欧洲人是“聪明的、富有创造性的、法治的”,而非洲人是“狡猾的、懒惰的、散漫的”。1776年弗里德里希·布卢门巴赫(Friedrich Blumenbach)将人类划分为高加索人、蒙古人、埃塞俄比亚人、美洲人和马来人。他认为高加索人是最英俊、最聪明的,因为他们的头颅最为漂亮,尺寸也最大。因此作为高加索人后裔的欧洲人也便天然有此优点。根据血缘、肤色等看似科学的人种划分逐渐成为白人至上思想和行为的理论来源。三是社会达尔文主义。1852年赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)在人口理论中将达尔文的进化论思想运用到社会科学研究中,形成了社会达尔文主义。他认为“物竞天择、适者生存”的法则是造就优秀的人、优秀的国家和优秀的种族的自然法则。这为种族主义的意识形态提供了政治哲学基础。

基督教原教旨主义、科学种族主义和社会达尔文主义为欧洲白人为主体的国家的殖民扩张提供了思想基础。在这些思想的影响下,白人为主体的国家在国际结构种族主义的建构过程中逐渐形成了白人至上种族主义的国际叙事和话语。这主要表现在三个方面:第一,一些极端的白人至上主义者认为只有白人才具有人性(Humanity),非白人不具有人性。由此他们认为白人可以对非白人进行肉体和精神上的诋毁和折磨。第二,白人思想中心化。白人拒绝倾听和承认非白人的经验,并将其边缘化、无声化。殖民主义时期白人群体通过殖民教育,特别是殖民者的语言文化教育,来破坏非白人群体的语言文化。殖民体系瓦解之后,白人群体通过限制和排除非白人群体进入学校、出版、杂志等行业的方式来边缘化非白人群体,剥夺他们的话语权。第三,白人历史中心化。白人拒绝承认历史上对非白人群体所犯下的罪状。同时,他们以白人至上叙事方式来书写历史,譬如爱德华·萨义德(Edward Wadie Said)曾指出,白人倾向于认为“东方是非理性的,堕落的,幼稚的,不正常的;而欧洲则是理性的,贞洁的,成熟的,正常的”。

(三)国际秩序中的白人至上种族主义与白人极端主义持续发展

在国际秩序中的种族主义影响之下,白人犯下了诸多反人类的极端主义罪行。在殖民时期,奴隶贸易造成大批黑人的死亡。据统计,跨大西洋的奴隶贸易共造成数百万黑人死亡。白人对土著人的种族屠杀造成大量土著人死亡,对异教徒的迫害同样造成大量无辜人员的丧生。此外,在去殖民化的运动中,也有大量亚非拉的非白人群体丧生。

殖民体系瓦解之后,白人极端主义由赤裸裸的暴力压榨、迫害转变为隐形的剥削。白人为主体的国家,特别是欧洲和美国,在黑人等非白人群体的反抗中逐渐废除了种族迫害、种族隔离等制度,转而提倡种族平等、人权平等,实行多元文化主义的种族政策。然而在这些看似平等的言论之下,系统性种族结构依然盛行。白人为主体的国家通过制定和阐释国际制度和国际规范来控制世界。第一,白人为主体的国家仍以历史上的“白人的责任”来进行人道主义干预,人道主义干预将一种简单化的文明二分法强加于国际关系,形成了一种消极受害者的家长式想象,即文明的西方白人为主体的国家“托管人”需要将受害者从他们野蛮专制的文明中拯救出来。第二,种族新自由主义继续从非白人为主体的国家汲取资源,取得更多利益。白人主导国家建立了超国家金融机构,借自由市场、自由贸易之名进一步剥削处于世界经济边缘的欠发达的非白人群体国家。第三,文化种族主义在全球兜售西方文明,甚至将非基督教文明污名化、妖魔化,营造文明冲突的国际舆论,将国际冲突纳入文明冲突的范畴。克里斯塔·麦奎尼(Krista McQueeney)认为西方白人为主体的国家和媒体利用强大的权力和国际宣传能力将世界分为文明的西方和野蛮的非西方,将穆斯林群体描述为恐怖主义的温床。他们指责、渲染发生在西方国家的恐怖主义袭击,而对于反恐战争所造成22万平民死亡的现实却置若罔闻。

总之,在当代国际法的框架下,各主权国家在名义上是平等的,然而,相比白人为主体的国家之间的平等,白人为主体的国家与其他非白人为主体国家间的平等受到了许多外部因素的制约与干扰,其成因很大程度上与国际秩序中的白人至上种族主义有关。

三、国际秩序中的白人至上种族主义危机与白人极端主义的复燃

国际秩序是不断变革的,其变革的根源在于国际体系中国家实力的变化。21世纪以来国际势力的变化明显,国际秩序中的白人至上种族主义也因此受到挑战。

(一)国际秩序中的白人至上种族主义面临的挑战

1.非白人为主体的国家力量的崛起。国际秩序中的白人至上种族主义得以形成与发展的根源在于白人为主体的国家强大的综合国力。在其创建初期,西欧白人为主体的国家用国家力量建构了世界殖民体系。殖民体系瓦解之后,白人为主体国家仍然利用强大的国家力量来延续之。然而,进入21世纪以来,特别是2008年金融危机之后,白人为主体国家的整体力量在下降。美国的软实力在特朗普政府上台后下滑明显。西欧在金融危机、难民危机和英国脱欧等多重因素的影响下疲惫不堪。与此同时,以中国、印度、巴西为代表的一些发展中国家的发展势头较为强劲,开始群体性崛起。在2019年世界各国国民生产总值排前十的国家中有四个是非白人为主体的国家,即中国、日本、印度、巴西。在2020年世界环球军力排名前十的国家中,中国、印度、日本、韩国、巴西为非传统西方白人为主体的国家。在此形势下,白人为主体的国家一方面难以为国际秩序中的白人至上种族主义运转提供必需的国际公共产品,另一方面新崛起国家的挑战又增加了他们维持原有秩序的成本。这种境况导致白人为主体的国家回归白人至上的本性,继续追求自身国家利益的至上性、唯一性,同时导致白人为主体的国家内部反对外来移民、非白人群体、非基督教徒的情绪、事件逐渐上升。

2.非白人文明国际秩序观的兴起。国际秩序作为全球权力分布理念的反映,往往被认为是放之四海而皆准的。然而由白人为主体的国家主导的共识逐渐被质疑、打破。在殖民主义时期,广大殖民地人民迫于殖民列强的高压统治,对国际秩序中的白人至上种族主义敢怒而不敢言。20世纪60-70年代,在民族解放的过程中,后殖民地国家开始反思、解构国际秩序中的白人至上种族主义。进入21世纪后,这种力量表现得尤为强劲。

首先,黑人国际主义的挑战。黑人国际主义(Black Internationalism)指广大非洲人民形成的一种旨在终结国际种族体系的国际观念和力量。他们主张:第一,西方白人为主体的国家承认在奴隶制和奴隶贸易时期犯下的罪行,承认非洲奴隶对西方国家发展的贡献,承认奴隶制时期形成并延续至今的国际种族结构是造成非洲国家欠发达的根源。第二,白人殖民者应对奴隶制和跨大西洋奴隶贸易负责,向被奴役的非洲国家进行道歉和资金赔偿,并修正不公正的国际规则。第三,建立道义全球经济(Moral Global Economy),提高白人为主体的殖民国家的国际社会道德意识和责任,在对被殖民国家进行经济赔偿的同时并对其进行帮扶。

其次,伊斯兰文明秩序观的挑战。伊斯兰教既是一种宗教,又是一个多族裔的超级“国家”和一种世界秩序。近代以来,基督教在伊斯兰文明国家的传播为两教间的新冲突埋下了隐患。据统计在2001-2016这16年间发生的死亡人数超过1000人的24起族群冲突中,涉及宗教因素的有20起,占总数的83.3%。其中基督徒与穆斯林间的冲突为11起,占族群冲突总数的45.8%。进入21世纪,白人为主体的国家屡屡以人权为由干预伊朗、利比亚、叙利亚等伊斯兰文明国家的内政。这引起了伊斯兰文明国家的强烈不满,形成了一股反对西方基督教文明的势力。在这种形势下,伊斯兰文明国际秩序观也在逐渐复兴,有学者主张将奥斯曼帝国秩序重新带入国际关系的分析。

再次,中国的中华文明国际秩序观的挑战。中国吸取中华传统文化的精髓与外交实践的智慧,在国家发展与国际秩序变革的动态过程中形成了中国的国际秩序观。中国自古以来便追求一种荣辱与共的秩序观,古代的丝绸之路、选任外籍人员为官、为他国培训人才、四大发明技术的输出等对世界的发展做出了重要贡献。在此基础上形成的天下观,将天下之人类视为同呼吸共命运的内在群体。新中国成立以来,中国奉行了“和平”“发展”“共赢”为内核的国际秩序观,在地区层面以“亲诚惠容”为原则实现与周边国家的共建、共享、共赢,在全球层面坚持人类命运共同体理念,推动国际秩序朝着更加公正、合理的方向发展。中华文明的国际秩序观以绝对平等代替了相对平等,即各个国家之间无论种族差异,都是平等的;以国家的关系理性代替了国家工具理性,即在国家交往中追求共赢,而不是我国之所得为他国之所失;以国家间合作代替了国家间竞争,即各国应以共同发展、相互合作为目的,而不是以相互竞争、维护霸权为初衷;以文明间的兼容并蓄代替文明间的同化冲突,即世界文明是由各国共同缔造的,世界上各种文明是相互并存、兼容并蓄的,而不是一种互不相容、相互冲突的状态;以国家间的和平代替了国家间的战争,即各国应相互协商、共建共享来缔造国家间的和平,应将和平视为国际社会的终极目标和状态,而不是将战争视为国际社会的永恒状态。中华文明秩序观让非白人为主体的国家越来越深刻地认识到国际秩序中的种族主义及其危害。此外,印度文明的区域秩序观、拉丁美洲的区域秩序观、非洲的区域秩序观也在不断地成长,它们在一定程度上冲击着国际秩序中的白人至上种族主义。

3.国际种族批判理论叙事的兴起。种族批判理论兴起于20世纪80年代,旨在揭露、批判和修正白人至上的社会理论。长时间以来,种族批判理论对于国际层面的种族主义现象和行为缺少关注。20世纪末,种族批判理论开始走进世界政治的视野,对国际社会的种族化现象进行了有力地批判。具体呈现在三个层面:首先是对现代性的种族批判。巴纳·海塞(Barnor Hesse)强调现代性是种族化的现代性,它固化了欧洲和非欧洲之间在现代和非现代的物质上和叙事上的区别。其次是对世界资本主义的种族批判。世界资本主义在全球沿着肤色进行扩张,衍生了种族资本主义,将劳动力按照种族进行划分,使非白人处于劳动力市场的边缘,形成了世界经济的种族化秩序。最后是对当前国际社会结构的种族主义批判。大卫·戈德堡(David Goldberg)认为种族概念在自由主义的影响下形成了新的叙事模式,即新的种族美国化(Racial Americanization)、种族欧洲化(Racial Europeanization)、种族巴勒斯坦化(Racial Palestinianization)。国际种族批判理论一方面指出白人至上、白人特权地位获得的非正当性,强调白人群体或白人为主体的国家的特权是建立在非白人群体受苦受难的基础之上的;另一方面呼吁非白人群体和国家去除欧洲和美国白人中心主义的叙事,发展各自国家或地区的国际叙事。这极大地挑战了国际秩序中的种族主义,引起白人为主体的国家的不满、对抗和打压。

在非白人国际力量的崛起,非白人文明国际秩序观的发展以及国际种族批判理论叙事兴起的多重冲击下,国际秩序中的白人至上种族主义出现了危机,这种危机感致使白人为主体的国家在国际社会上奉行白人至上的外交政策,诸如“美国第一”“英国第一”“意大利第一”,丑化或矮化非白人政治文明等,也刺激了白人极端主义在欧美国家的大规模出现。

(二)白人极端主义的复燃

1.白人极端主义事件频频发生。白人采用纵火、枪击、炸弹袭击等极端方式来迫害非白人和非基督教群体的行为被称为白人极端主义事件。按其暴力程度可分为白人仇恨犯罪和白人恐怖主义事件两种类型。近年来,白人仇恨犯罪的数量令人侧目。2014年至2018年,欧洲、美国和加拿大等地区和国家的白人仇恨犯罪居高不下。美国发生的种族主义、反犹太人和反穆斯林仇恨犯罪总计为27,593起,英国为305,605起,加拿大为5608起,德国为14,204起,法国为7646起,意大利为3065起,比利时为3949起,芬兰为5279起,荷兰为10279起,波兰为2481起。从这些数字中可以看出西方社会白人与其他族群间的关系紧张。白人恐怖主义事件层出不穷。据统计,1995-2004年间,西欧共发生白人极端主义暴力事件648起,造成340人死亡。2011年至2017年,世界范围内发生了350多起白人极端主义恐怖事件。欧洲安全委员会有关统计数据显示,在2018年所发生的白人极端主义暴力事件的数量中,美国42起,加拿大7起,英国238起,德国1019起,法国23起,意大利148起,比利时15起,芬兰3起,荷兰6起,波兰40起。

2.白人极端主义组织日益增多。白人极端主义组织是指以维护和保持白人特权,强调白人身份至上的结构化、制度化为理念和行动纲领的社会组织。他们一方面利用网络社交媒体来宣传白人至上的言论,另一方面通过极端主义的方式来反对穆斯林、移民、犹太人、黑人等其他少数族群。据统计,欧洲约有72个较为活跃的白人极端组织,美国约有100个。21世纪以来白人极端主义组织在欧美等国家和地区日益增多,2000-2019年间有51个新的影响力较大的白人极端主义组织成立。其中美国26个,法国4个,德国2个,英国3个,加拿大2个,比利时2个,波兰2个,爱沙尼亚、保加利亚、波黑、荷兰、西班牙、匈牙利、塞浦路斯、瑞典、葡萄牙、罗马尼亚各1个。白人极端主义组织自21世纪成立以来,力量逐渐壮大,活动日益频繁。

总之,在国际秩序中的白人至上种族主义危机的影响下,白人极端主义组织和活动在21世纪开始复燃,突出表现为白人极端主义思潮的活跃,白人极端主义组织力量和队伍日益壮大,白人极端主义暴力事件层出叠见,这给国际社会带来新的挑战。

四、结语

早期西方白人为主体的国家在资本主义利益的驱使下,通过社会达尔文主义、科学种族主义、基督教原教旨主义将世界划分为文明、理性、有文化的白人与野蛮、未开化、不懂文化的非白人,在殖民主义、帝国主义的铁蹄下构建了等级制的国际秩序中的白人至上种族主义。处于金字塔顶端的白人为主体的国家以其强大的国家力量,以屠杀、奴役和剥削的手段来维系国际秩序中的白人至上种族主义的运转。这给广大的非洲黑人、美洲土著印第安人、墨西哥人和大洋洲毛利人等带来深重的灾难。20世纪70年代,世界殖民体系瓦解,国际秩序中的白人至上种族主义也由等级制转变为中心—边缘的结构制。此时白人极端主义事件和组织活动相对有所减弱。进入21世纪,西方白人为主体的国家力量有所下滑。以中国、巴西、印度为代表的非白人为主体的国家力量的迅速增长,以及黑人国际主义力量的发展,导致白人为主体的国家维持国际秩序中的种族主义的成本越来越高,加之国际种族批判主义的兴起和受到伊斯兰文明、中华文明、印度文明等其他文明国际秩序观的冲击,国际秩序中的种族主义显露出了危机。这种危机感促使白人为主体的国家回归白人至上主义,在其国内主要表现为白人极端主义的复燃、强化,在国际上表现为追求白人至上的外交政策和行为,同时遏制、打压挑战白人至上国际秩序的新兴非白人为主体的国家。白人极端主义的行径给国际社会带来极大的不确定性,全面、深度揭示国际秩序中的白人至上种族主义因素,有利于构建更合理的国际秩序,反对种族主义。

作者王伟,系中央民族大学民族学与社会学学院中国民族理论与民族政策研究院副教授

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/xxhq/bm/2022-12-30/79421.html-红色文化网