魏南枝:欧洲为什么不能掌控自己的命运?

俄乌冲突是美国领导的世界体系结构性矛盾集中爆发的产物,也是世界金融和军事力量空前分化的必然结果。从一开始,俄乌冲突就呈现有限热战与席卷全球大部分国家和地区的混合战争相结合的新形态,并向持久战的方向发展。

这场冲突表明,我们不仅处在一个全球化的时代,新冠疫情危机和能源危机、粮食危机、金融危机等的迅速传导,让世界各地的人们早已结为一个利益整体;而且处在一个全球化的撕裂、冲突与抗争时代,民族、种族、宗教、阶级……各种怒火因全球传导的各种危机而交织在一起,并正因俄乌冲突的爆发而集中燃烧,给世界带来巨大的不确定性和危险性。

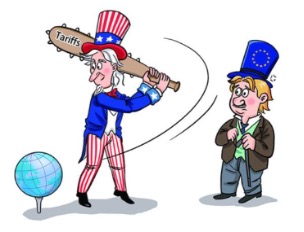

俄乌冲突处于胶着状态,世界走向何方尚不可知。俄乌冲突赋予美国及其盟友新的道德感,美国以“西方民主国家同盟”的旗号将欧洲团结起来,宣称西方与俄罗斯之间正展开“一场民主与专制、自由与镇压、基于规则的秩序与暴力统治之间的斗争”。但是,在这个“西方民主国家同盟”内部,美国及其背后的跨国垄断大资本集团从战争中获利颇丰,为俄乌冲突付出巨大代价且最直接承受危险的却是欧洲。

这让人不由得回想起法国人莫兰的哀叹:“1945年,欧洲死了,死于战败国或被解放的国家的废墟之下……完全依附大西洋彼岸的美国保护,从而使我们成为美国的卫星国。”欧洲的人口、能源、经济等的脆弱性决定了其相对于美国的附庸地位,及对俄罗斯的复杂乃至恐惧心理,但欧洲又将自己视为一种普遍价值体系的继承人。这一悖论决定了欧洲对共同命运的焦虑,它受制于美国霸权、全球化、民主赤字和“民族国家主权高于欧盟”等多重因素,在理想和理性的角力中不断摇摆。

被美国“征服”的欧洲

“什么是欧洲?”从政治维度来看,欧洲可以分为三个层次:最大范畴的欧洲是由其地理范围界定的,包括了欧洲大陆所有的主权国家,其驱动力是各国基于主权国家原则追求自身利益;最小范畴的欧洲是指由欧洲议会、欧盟理事会等欧洲各机构所组成的欧洲,其驱动力是对欧洲共同体利益的追求;中间范畴是由欧盟成员国所组成,其内在驱动力最难界定,并且欧盟作为一个整体几乎没有正式的军事实力,其安全完全托庇于北约之下。

俄乌冲突所凸显的欧洲还不只是一个地理概念。无论是拜登的“价值观外交”,还是普京讲话中强调的“我们自己的历史、文化和精神空间不可分割的一部分”,都更多强调文化概念的欧洲。欧洲历史是充满了战争和冲突的历史,作为一种共同文化身份的“欧洲”,直到现代世界才逐渐形成。因宗教战争和资产阶级革命而产生了欧洲近代民族国家,在对外扩张和殖民过程中,欧洲人形成了自己的欧洲归属感,并且不断强化欧洲文明凌驾于其他文明之上的傲慢情结:对欧洲自身进行理想化和抽象化,使用“西方”和“非西方”、“进步”和“落后/原始”的二元对立叙述方式,给非西方世界贴上野蛮、专制或威权等标签,赋予欧洲对外扩张、殖民和实施霸权的正当性,也赋予其摧毁其他千年文明的合理性。

尽管“日不落帝国”借助坚船利炮取得了全球霸权,但其在文化霸权方面仍有遗憾,未能实现对异己世界的文化征服,这个遗憾最终由“美利坚帝国”弥补了:两次世界大战之后,世界领导权从欧洲转向美国,通过帮助欧洲经济重建,美国顺势输出自由市场规则和公民社会理念,首先实现了对欧洲的文化改造;冷战结束后,以美国为首的西方国家全面获得了全球领导权,借助全球化的迅猛扩张,在世界范围内建立起“一套被普遍接受的规则体系”之上的、以美国为中心的“市场帝国”体系,实现了世界文化领导权。

时间回到“二战”结束之际。彼时,欧洲文明沦为一堆“瓦砾”,广大殖民地的非殖民化运动蓬勃展开,欧洲各国被迫回到欧洲本土。在美国和苏联两个超级大国的强大力量面前,欧洲不仅缩小了,而且被分割为东西两个部分(这种东西分割的影响延续至今)。战后的欧洲,依靠自己显然难以重建。而美国帮助西欧重建的过程,也是对欧洲进行“再造”的过程。冷战时期的欧洲是美苏对峙的前线,当时的欧洲各国深知,一旦发生冲突,对抗必然发生在欧洲的土地上,美国和苏联都不愿意自己的领土成为核武器的打击对象。当时的西欧各国,既处于可能被彻底毁灭的恐惧之下,又担心自己被苏联吞噬,因而对美国提供的核保护伞有着极大依赖。于是,美国在欧洲这个“旧世界”行使了“类世界政府”职能数十年之久,对欧洲各国按照美国利益和美国标准进行了改造。

美国是一个资本主义立国的国家,大公司对于美国的经济发展和霸权建立发挥着不容忽视的作用。纵向合并的大跨国公司日益内在化的特点决定了,美国对欧洲的改造是由美国的国家力量和大公司力量共同推进的。从1948年的马歇尔计划开始,美国在欧洲的版图内建立起市场帝国的统治:一方面把西欧与自己的消费者民主概念捆绑在一起,另一方面通过展开颠覆苏东阵营的斗争,使美国的市场帝国得到普遍承认。在这一市场帝国体系下,美国从一开始就坚持“美国例外”,否认美国之外的其他国家对各国内部的公共空间拥有绝对主权,强调自由贸易等理念的政治正确性,以此打开欧洲各国政府基于主权设置的贸易壁垒。因此,美国乐见欧洲市场一体化的发展,例如赋予欧盟委员会控制包括成员国在内的所有经济参与者的权力,以确保它们遵守同样的自由市场规则,加强美国主导的市场帝国在西欧的影响力。

为了巩固和深化这种影响力,美国不仅向欧洲进行经济输出,还输出公民社会,让欧洲各种社会群体都在市场帝国设计的共同框架内活动,并逐渐认同市场帝国的价值体系和规则标准。通过消费者革命,美国主导的市场帝国渗透到欧洲的公共空间和私人领域,将欧洲改造为作为美国亲密盟友的“新欧洲”,也就是将欧洲“美国化”了。虽然以法国知识界为代表的一批欧洲人仍然对带有“盎格鲁-撒克逊”标记的价值观、公司、电影等表示排斥,顽固地抵抗美国推行的文化帝国主义;但是,失衡的“大西洋联盟”之下,美国对欧洲的“征服”是20世纪中后期欧洲叙事中的一条主线。

20世纪90年代“铁幕”结束,以美国为中心的市场帝国体系取得全球领导权,美国明确将中东欧国家纳入市场帝国作为重要战略目标,为此北约经历了数次东扩。与此同时,冷战的结束也为欧洲的自主和独立创造了机遇,欧盟不失时机地加速推进一体化进程,以法国为首的欧盟成员国对推进欧盟战略自主的呼声不断高涨,给美国的市场帝国蒙上了阴影。于是美欧之间的经贸摩擦不断增加,即使欧洲企业按照市场原则和国际规则在美国甚至美国之外的国家和地区开展商业活动,也要被美国以反管制、反腐败、反恐怖主义等为由进行长臂管辖、设限打压。

之后,“德法联合发动机”带领欧洲从“统一大市场”走向“经济和货币联盟”,并试图夺回欧洲防务主导权,推行欧洲自主独立防务。但是,欧元的诞生威胁到美元霸权,防务自主独立更是触及美国在欧洲的根本利益。于是,1999年美国发动科索沃战争,不仅打击了欧元,而且迫使欧洲接受对美国的安全依赖;2007年国际金融危机,美国向外部转移危机,不仅制造了欧债危机(特别是南欧多国的主权债务危机),也沉重打击了欧元;今天的俄乌冲突,让法国总统马克龙有关“北约脑死亡”的判断落空,俄罗斯则被成功树立为欧洲的对手,北约在欧洲的存在乃至扩大都被合理化和长期化。

“两个欧洲”的紧张关系

美国从其全球战略出发,不可能放弃欧洲这个“战略重心”;而对欧洲来说,只有走向安全防务一体化和政治一体化,才可能真正实现复兴。但是,阻止欧洲政治一体化进程的并不只是美国,更多是带有各自特性、利益和历史记忆的欧洲各国和欧洲人自己,使欧洲总是从不同维度呈现出“两个欧洲”的紧张关系。

首先是“政治一体化的欧洲”与“市场一体化的欧洲”之间的紧张关系。在法国学者萨莱斯看来,“向市场低头”几乎是欧洲的原罪,市场一体化的欧洲实际贯彻的是以完全自由化、关税联盟和共同市场等服从于美国规定的新自由主义的深层逻辑。而且,依靠信仰“全球市场自由化”的欧盟技术官僚来统治欧洲,也不过是将欧洲的命运置于美国的霸权之下,阻止欧洲在政治上主张自己的独立自主地位。萨莱斯认为,欧洲应该做的是从政治联盟开始,然后转向经济和货币联盟,过分强调欧洲各民族国家和欧洲机构之间的冲突,夸大欧洲各民族国家之间的利益区别,只不过是在将政治问题简化为技术问题。

另一位学者赫尔佐格则发现,尽管美国的霸权利益塑造了欧洲的市场自由化,但是欧洲各国在政治上难以和解与妥协。成员国竞争力的结构性差异、欧元区各地社会关系的结构性差异、欧元区“修复”缺乏政治和法律上的一致性、公民社会被高度赋权但不负责任、民族国家的经济社会主权持续让渡给欧洲机构……都是欧洲政治一体化进程一再受阻的重要原因。他甚至悲观地认为,“如果欧洲人不准备建立一个超越国家主权的真正联盟,这场政治危机将会加剧,直至导致解体”。

萨莱斯和赫尔佐格都看到,欧洲各国政府和不完善的欧洲机构愈发缺乏对市场和金融部门混乱局面的控制,欧洲的公民社会、民族国家和欧洲机构正在相互疏远,这在某种程度上阻碍着欧洲的政治一体化,导致欧盟的政策越来越远离欧洲人的具体生活,欧洲的社会和政治纽带在分裂而不是强化。

其次是“民族国家的欧洲”与“以欧盟为代表的共同体意义的欧洲”之间的紧张关系。共同体意义的欧洲的正当性和可持续性,有赖于欧洲跨国民主政治的发展,但是,欧元区的政治和制度危机超过了经济政策,欧洲机构的民主赤字正在不断扩大,与此对应的是欧盟运行和欧元区治理的行政赤字,而行政赤字反过来又助长了民主赤字。作为一个“超国家”的区域性融合机制和经济全球化的主要推手之一,欧盟等欧洲机构是由技术官僚和精英模式所主导的、没有得到欧洲各国公民普遍授权的政府实体,其是否能够克服内在的政治、经济和文化冲突而加深欧洲一体化的前景,实在晦涩难辨。

共同体意义的欧洲所存在的民主赤字和行政赤字相互作用的现象,既与掌控欧盟等欧洲机构的技术官僚们缺乏意愿和能力维护欧洲整体利益有关,也根植于各民族国家对欧洲共同体利益诉求的差异,以及民族国家利益和欧洲整体利益之间的冲突。欧洲一体化是各成员国之间不断竞争和妥协的过程,而非欧盟等超国家权力机构所能独自承担的使命。如布热津斯基所说,“通过欧洲的建设,法国寻求转世,德国寻求救赎”。反过来,英国自1973年加入欧盟到2016年退欧,一直在功利主义地利用欧盟,以优化自身经济利益;北欧国家也采用类似优化本国利益的功利主义算计。所以,德国和法国力推欧洲的政治一体化,但是英国和北欧国家反对一个日益紧密的联盟和欧洲一体化的深化,这就导致欧洲很难形成真正的共识与合力。

再次是“普通民众的欧洲”与“精英的欧洲”之间的紧张关系。随着欧洲范围内政治制度和统一自由市场的发展,对欧洲的阶级关系的分析越来越有必要超越既有的国家框架,虽然这些阶级关系是在国家框架内构建出来的。欧盟等欧洲机构的设计是由欧洲的政治精英和经济精英联合进行的,普通民众对欧洲一体化的“宽容共识”主要是基于对各国政治精英的强烈信任,而不是对欧洲一体化的普遍支持。这些制度框架设计曾经向各成员国公民承诺创设一个没有国界及战争冲突的欧洲,以及权利的平等公正、人人自由和更高的福利水平。因此,各成员国公民通过国内民主程序,承认将部分国家主权跨越主权界限,由欧盟等欧洲机构进行再次分配。

然而,实践证明,欧洲各机构成为精英们把持的权力分配机制,在致力于推进统一市场建立的同时,欧盟等欧洲机构非但没有实现欧洲人的绝对自由,缩小各国之间的社会经济差距,反而漠视越来越多的中低层民众成为经济全球化受害者这一现象,忽视了对各成员国的公共投资。此外,各成员国改善本国社会政策的能力也受到欧盟等欧洲机构的政策限制。这就导致欧洲精英群体成为“局内人”,欧洲普通民众成为“局外人”,二者对欧洲一体化的态度存在巨大差异:精英群体突破了国家界限形成同心圆,是欧盟等欧洲机构和欧洲市场一体化的强烈支持者,而工人阶级是强烈反对者。因此,欧洲多国的民主政治重心从左右分裂转向全球化与本土主义、开放与封闭、多元化与威权阵营之间的对立,各国内部的社会分化、阶层固化和撕裂对立给欧洲一体化带来更多的不确定性。

最后是“东方的欧洲”与“西方的欧洲”之间的紧张关系。这种紧张关系不仅存在东西分割,也有南北差异。欧洲社会并未向着一个共同结构趋同发展,有调查显示,工人阶级在南欧和东欧的比例很高,因为东欧的工业和农业部门占比高,南欧的传统低技能第三产业部门占比高;与此相反,北欧和西欧的中产阶级和上层阶级的比重高——其结果是东欧和南欧沦为了北欧和西欧的“车间、菜园和粮仓”,东欧和南欧的工人阶级被形容为“欧洲的苦力”。不仅同一社会阶层内根据国籍存在明显差异,当不同国家之间进行阶级比较时,甚至存在地位的倒置现象:匈牙利精英群体的平均工资远低于斯堪的纳维亚国家的工人阶级,东欧国家的精英群体发现自己也实际上处在美国和西欧跨国公司高管们的支配之下。

诚然,前东欧国家加入欧盟的谈判,一度有利于加强其内部合法性。但是,中东欧各国的市场化改革带来了日益严重的社会分化,其与西欧国家之间的差距也并未得到实质性改善,中东欧国家右翼势力迅速崛起的温床应运而生,其典型代表就是匈牙利总理欧尔班·维克托,他提倡“毫不妥协地捍卫国家主权”和展现“对欧洲统治机构的不信任”,力图在欧盟内外给匈牙利争取更多的战略自主。

欧洲的共同命运感不是历史地形成的,而现实又如上所述,充满了分裂和冲突。这是欧洲实现战略自主的根本障碍,也决定了欧洲只能无奈地进行理性选择,并因分裂和冲突而不断摇摆。

无奈的选择与摇摆

欧盟等欧洲机构的精英主义起源、技术官僚基础,或无可救药的反民主性质为欧洲人所诟病。各国差异化的民族国家利益诉求和欧洲机构本身的权力分割,使实现政治一体化的可能性微乎其微,经济一体化又相当程度上沦为美国主导的市场帝国的工具。因为公共服务的私有化,欧洲多国普通民众产生强烈的被剥夺感,对代议制民主的不信任与对欧洲的怀疑交织在一起。

诚然,美国是欧洲实现战略自主的最大外部障碍,欧洲一旦成功实现区域整合,也必然对美国的全球战略构成根本性的挑战。但如莫兰所说,欧洲自己才是欧洲实现战略自主的最大障碍。多个维度的“两个欧洲”之间的紧张关系,让欧盟等欧洲机构难以克服自身的局限性,难以改变欧洲的分裂现状,更难以形成新的政治共同体。

正如俄乌冲突爆发以来欧盟与欧洲各国的表现所体现的,欧洲的一面是附庸于美国:波罗的海三国(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛)和波兰等,希望通过北约来保护本国安全,担心欧洲搞战略自主会导致美国不再给欧洲提供军事保护,瑞典、芬兰、瑞士、奥地利等长期在地缘政治中保持中立的国家,也在改变各自的防务立场;另一面则是脆弱的现状:无论是采取斡旋还是制裁手段,德国和法国都希望保持甚至加强欧洲的战略自主——例如德国朔尔茨政府宣布大幅增加国防开支,将今后每年的国防开支占GDP的比重提高到2%以上,从而跃升为全球第三大军事预算国——但又受制于欧洲能源、经济和人口等几个方面的脆弱性。

能源方面,20世纪70年代接连发生的两次石油危机,对欧洲经济和政治格局产生了深远的影响,能源的脆弱性是大部分欧洲国家政策的一个中心点。虽然欧洲是推动能源结构由化石燃料向清洁能源转型的先锋,但是储能技术发展仍存在瓶颈,依赖自然资源的清洁能源(风能、太阳能)具有很大的不稳定性,并未改善欧洲能源结构的脆弱性。并且,欧洲各国对能源多样化和绿色能源的定义存在争议,例如德国不认可核能是绿色能源,但法国对此认可。

欧洲一次能源消费量极大,能源体系的自给率极低,高度依赖进口。其中,大约50%的煤炭、40%的天然气和30%的原油依赖俄罗斯供应。欧洲在能源领域对俄罗斯的高度依赖,一方面导致欧洲国家很难在俄罗斯问题上发出统一声音,例如德国反对全面禁止俄罗斯能源进口;另一方面则招致美国与俄罗斯的战略利益争夺,“北溪2号”管道受到乌克兰和美国等多方阻挠就是例证,这种战略利益冲突进一步激化了欧洲能源体系固有的脆弱性。

经济方面,欧盟是当今世界一体化程度最高的区域,欧元区经济具有生产国属性和外向型特征,出口占GDP比重自2010年底以来持续高于40%,美国控制了欧洲就等于控制了全球产业链条的中高端。欧洲是一个原材料和市场的外部依赖度都很高的经济体,严重受制于全球能源市场、全球产业链和地缘政治变化,既依赖美国主导的市场帝国,又希望不断拓展自己的对外市场。从欧盟主要出口地来看,美国、中国和俄罗斯是欧盟前三大出口国,欧洲失去了美国就等于失去了对外贸易的根基,欧洲又与以中国为代表的新兴经济体国家之间具有极强的经济互补性,因而经常发生政策性摇摆。

人口方面,曾经是世界霸主的欧洲今天老态龙钟,人口老龄化已经是欧洲的痼疾,例如欧洲人口老龄化最严重的国家希腊,其一半人口已经超过50岁,且人口持续负增长。由此,欧洲需要大量外籍劳工填补劳动力不足。从1953年到2020年,前往欧盟的移民增加了近2倍。随着制造业不断向第三世界国家转移,例如法国的制造业附加值占GDP比重从1960年的22.52%下降到2020年的9.39%,劳动力结构也发生重大改变,白人工人阶级被不断边缘化。21世纪以来,欧洲多国对伊斯兰的恐惧与憎恨日渐增长,并与对精英路线、全球化、外来移民和少数族裔等的不满交织在一起,移民危机成为欧洲政治重组的强大引擎或催化剂。

欧洲人了解自己的脆弱性,也因此,更害怕失去自己相较于亚非拉国家所占据的优势地位。美国主导的市场帝国,以美国为中心、西方发达资本主义国家在其周围、其他国家或地区均属于“边缘”。在这个帝国体系里,G7集团在美国的主导下往往“发出同一个声音”并掌控着全球话语权。尽管欧洲不再是世界的中心,但是欧洲是全球经济、科技和众多领域规则的创立者和维护者,长期认为自己所具有的“规则执行力”(normative power)代表着欧洲价值,并以此对非西方世界进行道德评判。

此外,以英国、法国为代表的旧殖民主义欧洲国家至今享受后殖民红利。对于像法国这样衰落的殖民大国来说,放弃帝国不是一个容易的过程。在第二次世界大战后的欧洲重建过程中,美国将开放殖民市场作为援助的先决条件,迫使法国放弃了大量殖民地。但是,独立后的法语非洲国家在经济上继续依附于法国,在政治上也多受法国掣肘,法国与这些法语非洲国家的政府、企业间一直保持紧密的制度关系。市场帝国的秩序是不公平的,但这种不公平性正是后殖民红利延续至今的基础。

欧洲现有的次中心地位是以美国霸权的存在为前提的。基于安全性和确定性需求,哪怕美国的对外政策越来越凸显“美国优先”的特点,哪怕以牺牲欧洲的战略自主性为代价,欧洲也会拒绝国际格局的革命性变化——这是脆弱性与附庸性二者共同作用下的理性抉择。

马克思认为,“资本主义生产的真正障碍是资本本身”,资本主义生产“只有通过将这些障碍再次置于更大的规模上”,才能不断克服其内在障碍。这个矛盾催生了俄乌冲突,美国和欧洲等联手对俄罗斯进行的各种制裁和世界各国的“站队”都表明,“更大的规模”的资本主义生产已经很难实现。那么,俄乌冲突是否证明美国主导的世界体系已经达到其极限?无论答案是什么,“一切历史都是当代史”,俄乌冲突正在欧洲的土地上开启一个新的宏大历史的序幕。欧洲是资本主义的萌芽地,然而,今天的欧洲人似乎深陷“脆弱+附庸”的陷阱之中,不再是新的宏大历史的主导者。

(作者系中国社会科学院美国研究所研究员,本文原载《文化纵横》2022年6月刊)

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/xxhq/oz/2022-06-04/75758.html-红色文化网